校方刪除貧困生家裝豪華爭(zhēng)議文章 公眾質(zhì)疑未解

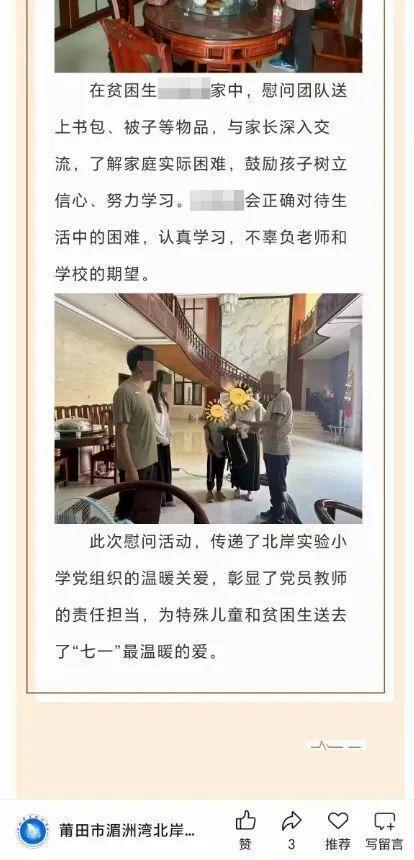

近日,莆田市一所小學(xué)在微信公眾號(hào)發(fā)布的一篇慰問宣傳文章引發(fā)網(wǎng)友熱議,。文章中提到,,慰問團(tuán)隊(duì)前往一名貧困生家中,,送上了書包、被子等物品,。但有網(wǎng)友質(zhì)疑,,文章配發(fā)的圖片顯示該名“貧困生”家里裝修豪華,有旋轉(zhuǎn)樓梯通向二樓,,不像是條件困難的家庭,。目前,相關(guān)文章已經(jīng)無法搜索到,。

7月2日,,北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)一名工作人員表示,學(xué)校慰問的那名學(xué)生實(shí)際上并不是貧困生,,而是一名“特殊學(xué)生”,,可能文章表述有誤,需要修改,。

這篇慰問文章引發(fā)質(zhì)疑的原因在于所見與所聞嚴(yán)重割裂,。公眾認(rèn)為需要被慰問的學(xué)生家庭條件應(yīng)較為困難,日常生活儉樸,。然而,,照片中的房子寬敞且裝修豪華,甚至裝有旋轉(zhuǎn)樓梯,,與“困難”和“慰問”這些詞語格格不入,。

社會(huì)對(duì)公平公正敏感度極高,尤其是涉及貧困生資助這類關(guān)乎公共資源分配的問題,。這種強(qiáng)烈的反差讓公眾質(zhì)疑:有限的幫扶資源是否被錯(cuò)配?貧困生認(rèn)定是否存在貓膩,?真正需要幫助的孩子是否被遺漏,?校方是否為完成任務(wù)而作秀?這些質(zhì)疑體現(xiàn)了大家對(duì)公平正義的守護(hù)和對(duì)公益行動(dòng)透明度的期待,。

學(xué)校工作人員用一句“文章沒弄好”來回應(yīng)質(zhì)疑,,顯得不夠?qū)I(yè)。若慰問對(duì)象本就是“特殊學(xué)生”而非貧困生,,為何文章中會(huì)明確寫成貧困生,?這名學(xué)生所在的地方到底是不是他家里,,他家里的經(jīng)濟(jì)條件究竟如何?什么樣的特殊學(xué)生需要校方專門送被子,、書包去慰問,?即使校方迅速刪除了文章,這些疑問依然存在,。而在輿論已經(jīng)形成關(guān)注后急急忙忙刪除“證據(jù)”,,既未公布“特殊學(xué)生”的具體困難,也未說明幫扶措施的針對(duì)性,,更像是逃避和推諉,,不僅無法消除公眾質(zhì)疑,反而讓大家覺得其中“有大問題”,。

確實(shí)有某些地方,、某些單位將幫扶異化為“政績(jī)工程”,重形式輕實(shí)效,、重留痕輕結(jié)果,,拍幾張照片、寫一篇稿件,、發(fā)一條推送,,流程走完即算“交差”。至于對(duì)象是否真實(shí)需要,、措施是否真正有效,,根本不去深究。這種“虛假”的幫扶極易造成公共資源浪費(fèi),,損害真正需要幫助的人的利益,,更透支政府和公共機(jī)構(gòu)的公信力,使幫扶政策的善意被玷污,。

刪除了文章也刪不掉公眾的記憶,,積極說明事實(shí)才能回應(yīng)質(zhì)疑。校方需直面核心問題,,公開“特殊學(xué)生”的具體困難,、說明對(duì)其實(shí)施幫扶的政策依據(jù)、反思工作流程中存在的漏洞,。否則,,就算文章修改得再天衣無縫,已經(jīng)破壞的信任也很難再修復(fù),。

相關(guān)新聞

被質(zhì)疑家裝豪華貧困生系借住舅舅家 真相揭曉

2025-07-02 22:30:27被質(zhì)疑家裝豪華貧困生系借住舅舅家貧困生家里裝修豪華,?校方回應(yīng) 實(shí)為特殊學(xué)生家中

2025-07-02 18:42:25貧困生家里裝修豪華受資助貧困生家里裝修豪華?學(xué)?;貞?yīng) 圖片引發(fā)網(wǎng)友質(zhì)疑

2025-07-02 18:11:51受資助貧困生家里裝修豪華校長(zhǎng)寄語協(xié)和醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生文章刪除“董襲瑩”相關(guān)內(nèi)容,,校方暫未回應(yīng)原因 涉事醫(yī)生事件持續(xù)發(fā)酵

2025-04-30 11:36:10校長(zhǎng)寄語協(xié)和醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生文章刪除董襲瑩相關(guān)內(nèi)容卡塔爾贈(zèng)美國豪華空軍一號(hào) 引發(fā)兩黨爭(zhēng)議

2025-05-14 11:26:39卡塔爾贈(zèng)美國豪華空軍一號(hào)76歲老伯把貧困生來信整理成冊(cè) 牽線200多人資助365名貧困生

2024-12-17 15:10:3276歲老伯把貧困生來信整理成冊(cè)