貴州榕江縣委書記談災(zāi)后重建 真誠“在場”贏信任

貴州榕江縣委書記談災(zāi)后重建 真誠“在場”贏信任,。榕江百姓的一句話“只要徐書記在,,我們什么都不怕”承載了對地方官員的信任和對“父母官”這一古老政治意象的當(dāng)代喚醒。當(dāng)三十年一遇的洪水肆虐榕江,渾濁的浪濤沖擊著物質(zhì)家園與精神堤壩時(shí),,縣委書記徐某以沾滿泥漿的褲腿,、布滿血絲的眼睛和不曾間斷的在場,,構(gòu)筑了一道比防洪堤更為堅(jiān)固的信任長城,。在這個(gè)政府公信力普遍被視為稀缺資源的時(shí)代,榕江現(xiàn)象猶如一束強(qiáng)光,,照亮了政治信任重建的可能路徑——它不是來自精妙的宣傳話術(shù),,而是源于危機(jī)時(shí)刻領(lǐng)導(dǎo)者身體力行的共在哲學(xué)。

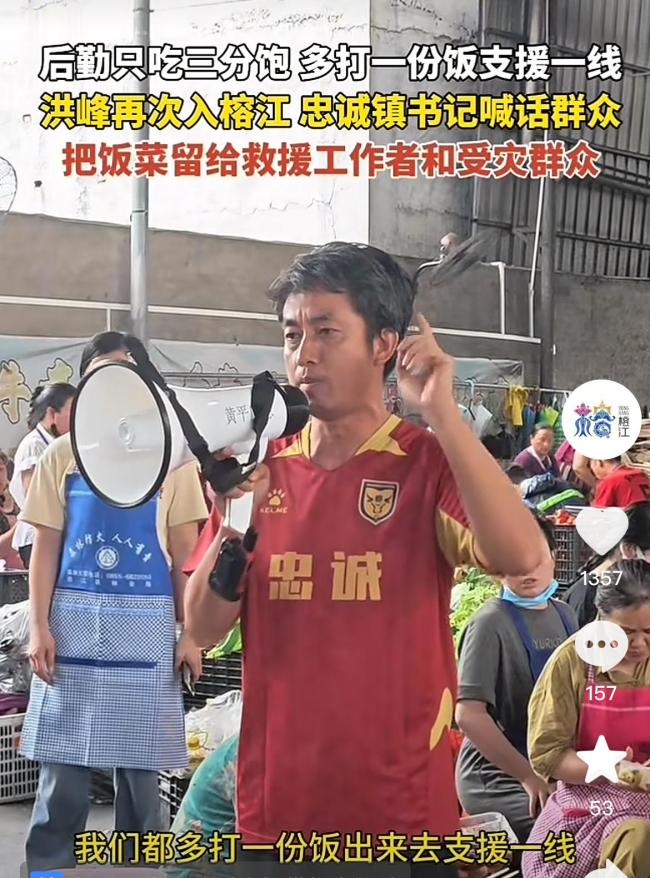

洪水是一場全方位的壓力測試,,不僅考驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的抗壓能力,、應(yīng)急體系的響應(yīng)速度,還檢驗(yàn)一個(gè)地方政治生態(tài)的健康程度。當(dāng)洪水漫過榕江街道,,沖刷出中國基層治理中最珍貴的金礦——真實(shí)的黨群關(guān)系,。徐書記幾天幾夜堅(jiān)守一線、不眠不休的身影,,構(gòu)成了這場災(zāi)難中最具震撼力的政治符號,。他的制服來不及更換,疲憊也無處掩飾,,這種毫無修飾的在場恰恰構(gòu)成了政治信任最堅(jiān)實(shí)的基石,。在社交媒體時(shí)代,公眾對表演式救災(zāi)有著敏銳的辨別力,,而真正觸動(dòng)心靈的,,永遠(yuǎn)是那些來不及擺拍的真誠瞬間。

現(xiàn)代政治學(xué)中的信任衰減理論指出,,制度化信任的建立需要漫長積累,,而它的崩塌可能只在一夕之間。榕江的獨(dú)特之處在于,,徐書記通過日常治理中一點(diǎn)一滴的積累,,已經(jīng)在民眾心理賬戶中存入了足夠的信任儲(chǔ)蓄。村超聯(lián)賽的成功打造不僅是文旅項(xiàng)目的勝利,,更是干群關(guān)系的潤滑劑,。當(dāng)政府承諾接連兌現(xiàn),公共政策始終如一,,民眾對權(quán)力的信任便從懷疑轉(zhuǎn)向依賴,。這種信任儲(chǔ)蓄在洪水來臨時(shí)產(chǎn)生了驚人的利息——百姓自發(fā)為抗災(zāi)人員提供免費(fèi)餐食,形成了一種雙向奔赴的互助生態(tài),。這印證了政治學(xué)家沃倫的觀點(diǎn):信任從來不是單方面的贈(zèng)予,,而是互惠關(guān)系的產(chǎn)物。

在中國傳統(tǒng)政治哲學(xué)中,,“民之所好好之,,民之所惡惡之”的為政之道被奉為圭臬,。徐書記滿身泥濘的形象之所以動(dòng)人,,正因?yàn)樗鹾狭酥袊藢Α案改腹佟钡纳顚游幕胂蟆拇笥碇嗡叭^家門而不入”到海瑞抬棺上諫,,清官文化早已融入民族集體無意識,。徐書記眼含淚水注視災(zāi)情的畫面無意間激活了這一文化基因。更值得思考的是,,這種傳統(tǒng)政治倫理如何與現(xiàn)代治理需求相融合,。徐書記的成功在于他既承續(xù)了“與民同苦樂”的傳統(tǒng)官德,又精通現(xiàn)代治理的工具理性——村超聯(lián)賽的策劃展現(xiàn)市場思維,,抗洪救災(zāi)中科學(xué)調(diào)度體現(xiàn)專業(yè)能力,,這種古今交融的治理智慧正是當(dāng)代中國基層官員的理想型范,。

洪水退去后,狼藉中顯現(xiàn)的不僅是物質(zhì)重建的任務(wù),,更是政治信任如何從非常態(tài)下的感動(dòng)轉(zhuǎn)化為常態(tài)下的制度這一深刻命題,。徐書記現(xiàn)象提示我們,政府公信力的提升不能僅靠危急時(shí)刻的英雄主義表現(xiàn),,更需要日常治理中的穩(wěn)定輸出,。將抗洪中積累的社會(huì)資本轉(zhuǎn)化為長效治理機(jī)制,需要制度化的參與渠道,、透明的決策過程和可預(yù)期的政策延續(xù)性,。政治傳播研究顯示,公眾對政府的信任50%以上來自日常接觸的體驗(yàn),。因此,,如何將洪水中的共情轉(zhuǎn)化為平日里的共治,是榕江模式可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,。

德國社會(huì)學(xué)家盧曼曾說:“信任是對復(fù)雜性的簡化,。”在風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)背景下,,公眾比任何時(shí)候都更需要值得信賴的權(quán)威來應(yīng)對不確定性,。徐書記在洪災(zāi)中的表現(xiàn)之所以引發(fā)強(qiáng)烈共鳴,正因?yàn)樗峁┝诉@種珍貴的確定性,。當(dāng)百姓說“只要徐書記在,,我們什么都不怕”時(shí),他們實(shí)際上是在表達(dá)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種心理抵御,。這種信任的建立沒有捷徑可走,,它要求官員不僅要有應(yīng)對危機(jī)的勇敢,更要有日常治理中的誠信,;不僅要有共情的能力,,更要有持續(xù)兌現(xiàn)承諾的毅力。

回望榕江洪災(zāi)中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,我們看到的不僅是一位縣委書記的個(gè)人品格,,更是一種可復(fù)制、可推廣的治理智慧,。在中國邁向治理現(xiàn)代化的征程中,,我們需要更多這樣的基層實(shí)踐來豐富政治信任重建的中國方案。徐書記滿臉擔(dān)憂和眼含淚水的畫面應(yīng)當(dāng)被銘記,,不僅因?yàn)樗腥酥辽?,更因?yàn)樗沂玖艘粋€(gè)樸素而深刻的道理:在這個(gè)懷疑盛行的時(shí)代,真誠的在場依然是最有力的政治語言,是與民眾建立情感連接的最短路徑,。當(dāng)官員的汗水與百姓的淚水交融時(shí),,政府公信力便在這濕潤的土壤中自然生長。

洪水終會(huì)退去,,但這份在危難中淬煉出的信任不應(yīng)隨之消退,。它應(yīng)當(dāng)沉淀為制度記憶,轉(zhuǎn)化為治理效能,,成為榕江乃至更多地方最珍貴的災(zāi)后重建成果,。徐書記和他的同事們所贏得的,不僅是抗洪斗爭的勝利,,更是一場政治信任的漂亮翻身仗——它證明,,只要以真心換真心,政府公信力不僅能夠修復(fù),,更可以達(dá)到令人仰望的高度,。這或許是榕江洪水帶給我們最深刻的啟示。

相關(guān)新聞

關(guān)注貴州榕江災(zāi)后重建 小城按下“暫停鍵”

2025-06-29 16:41:36關(guān)注貴州榕江災(zāi)后重建兩度被洪水淹沒的貴州榕江 災(zāi)后重建艱難前行

2025-07-01 18:26:12兩度被洪水淹沒的貴州榕江奧運(yùn)冠軍龍道一為榕江捐贈(zèng)物資 助力災(zāi)后重建

2025-06-27 15:11:54奧運(yùn)冠軍龍道一為榕江捐贈(zèng)物資洪災(zāi)過后的貴州榕江現(xiàn)狀 重建與救援進(jìn)行中

2025-06-27 17:35:33洪災(zāi)過后的貴州榕江現(xiàn)狀榕江二次洪水過后又開始清理淤泥了 災(zāi)后重建持續(xù)進(jìn)行

2025-06-29 15:33:50榕江二次洪水過后又開始清理淤泥了貴州榕江發(fā)布災(zāi)后清淤清障工作通告 確保作業(yè)順利進(jìn)行

2025-06-29 18:01:24貴州榕江發(fā)布災(zāi)后清淤清障工作通告