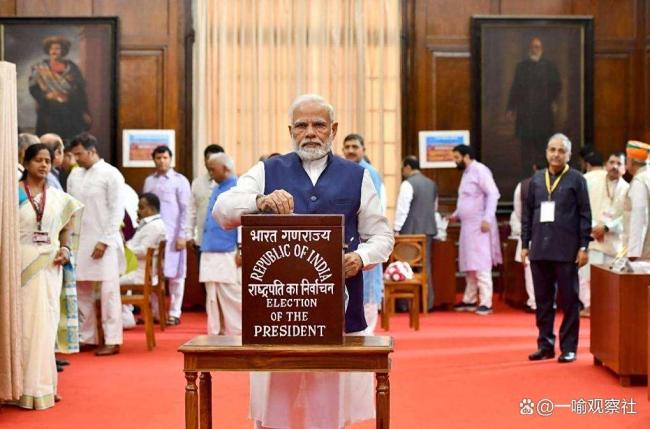

學(xué)者:莫迪對美強硬姿態(tài)難解根本矛盾 貿(mào)易爭端升級(2)

面對持續(xù)升級的貿(mào)易壓力,,印度政府于五月中旬首次向世界貿(mào)易組織提交正式申訴,并公布了價值近2000億盧比的反制關(guān)稅清單,。七月份,,新德里進(jìn)一步擴大報復(fù)范圍至汽車制造領(lǐng)域。印度商工部長皮尤什·戈亞爾在接受媒體采訪時強調(diào),,印度尋求的貿(mào)易協(xié)定必須保障本國經(jīng)濟利益,,不能為了趕在截止日期前匆忙簽署協(xié)議。

通過將貿(mào)易糾紛提交至WTO框架下解決,,印度成功將雙邊經(jīng)貿(mào)摩擦升級為多邊貿(mào)易體系內(nèi)的規(guī)則之爭,,借助國際組織的權(quán)威性對抗華盛頓的單邊貿(mào)易政策。此舉不僅是為了挽回本國出口商的損失,,更深層次的意義在于反對某些國家以“國家安全”為名行貿(mào)易保護(hù)之實,,維護(hù)國際貿(mào)易秩序的基本準(zhǔn)則。

目前,,美印談判陷入僵局的核心爭議點集中在農(nóng)業(yè)和乳制品行業(yè)市場準(zhǔn)入問題上。農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)是印度國民經(jīng)濟的重要支柱,,在該國3.9萬億美元的經(jīng)濟總量中占據(jù)了16%的比重,。印度農(nóng)民群體在政治舞臺上展現(xiàn)出強大的影響力,這一點在莫迪政府推動農(nóng)業(yè)改革時表現(xiàn)得尤為明顯,。當(dāng)時政府提出的農(nóng)業(yè)法案引發(fā)了大規(guī)模農(nóng)民抗議浪潮,,最終迫使當(dāng)局作出罕見的政策調(diào)整,。

印度與美國在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模上存在顯著差異。印度農(nóng)場平均面積僅為1.08公頃,,而美國農(nóng)場平均規(guī)模高達(dá)187公頃,。這種差異在畜牧業(yè)同樣明顯,印度奶農(nóng)通常僅飼養(yǎng)2-3頭奶牛,,而美國奶農(nóng)普遍擁有數(shù)百頭規(guī)?;酿B(yǎng)殖場。面對美國要求開放農(nóng)產(chǎn)品市場的壓力,,印度采取了選擇性應(yīng)對策略,,在干果、蘋果等非戰(zhàn)略性產(chǎn)品上做出讓步,,但對于玉米,、大豆、小麥和乳制品等核心農(nóng)產(chǎn)品,,印度政府始終保持著嚴(yán)格的保護(hù)措施,。

相關(guān)新聞

2025蘋果學(xué)者名單 華人占半壁江山 12位華人學(xué)者獲資助

2025-03-27 19:29:252025蘋果學(xué)者名單華人占半壁江山一位北大學(xué)者和花粉過敏斗爭的11年!北大學(xué)者呼吁疏剪過敏源綠植

2025-04-03 10:06:50北大學(xué)者呼吁疏剪過敏源綠植學(xué)者:西方團結(jié)正在崩塌,!

2025-07-04 15:45:59學(xué)者:西方團結(jié)正在崩塌學(xué)者:美關(guān)稅面臨爛尾危機,!

2025-06-05 15:25:24學(xué)者:美關(guān)稅面臨爛尾危機“令人窒息”的圍觀當(dāng)休矣 還學(xué)者清凈空間

2025-06-23 18:02:33令人窒息的圍觀當(dāng)休矣學(xué)者:本科文憑或支撐不了5年 終身學(xué)習(xí)成關(guān)鍵

2025-04-27 08:27:00學(xué)者