何妨把英女王像換成林則徐像 重塑歷史記憶

何妨把英女王像換成林則徐像 重塑歷史記憶,!近日,,香港立法會大會在討論更新文化政策議案時,何君堯議員提出了一項引人注目的建議,。他認為,,香港許多街道和公共空間仍帶有殖民時期的符號,,呼吁將皇后大道、維多利亞公園等標志性地標改名,,并提議移走維多利亞女王雕像,,以林則徐銅像取而代之。林則徐是虎門銷煙的英雄,,這一提議象征著用反抗殖民侵略的歷史人物替代殖民時代的象征,。

2024年7月,香港通過了《2024年成文法(雜項規(guī)定)條例草案》,,廢除了法律條文中“女皇陛下”,、“總督”等殖民詞匯。然而,,地名與雕像等深植于市民日常生活中的印記更難消除,。早在2022年11月,何君堯就首次提出用中國杰出人物命名公眾場所,,名單包括岳飛,、文天祥、李小龍,、金庸和鐘南山等,。此次立法會提議正是這一思路的延續(xù)。選擇林則徐作為替換維多利亞像的人選具有特殊意義,,他在1839年領導虎門銷煙行動,,直接引發(fā)了第一次鴉片戰(zhàn)爭,這場戰(zhàn)爭導致了香港的割讓,。

維多利亞女王在位期間(1837-1901),,正值大英帝國殖民擴張的巔峰期,。香港在其任內(nèi)成為殖民地,中國被迫簽訂《南京條約》,。將林則徐與維多利亞置于同一空間,,意味著將侵略與反抗的歷史并置。何君堯在立法會上表示,,如果要保留女王雕像,,必須加設林則徐像形成歷史平衡,讓人們看到那段歷史的全貌,。

這種去殖民化的思路與上海,、武漢處理租界歷史建筑的方式類似,即保留建筑本體并通過歷史標注重新詮釋其意義,。何君堯的提議立即引發(fā)了兩極反應,。支持者認為這是遲來的文化正名。2021年已有民間團體呼吁將維多利亞公園改為“人民公園”,,認為這樣更有氣勢,。反對聲音則擔憂這可能導致歷史斷層和文化成本增加。例如,,皇后大道因羅大佑同名歌曲成為文化符號,,更名可能割裂集體記憶。有評論指出,,香港“中西文化薈萃”的形象已深入人心,,改名可能引起國際質(zhì)疑。此外,,操作復雜性也是一個問題,。香港有132處英國風格法定古跡,如中環(huán)終審法院建筑,。立法會議員梁美芬建議以歷史人物命名公園作為歷史教育方式,,而非簡單消除痕跡。地名變更涉及市政,、民政,、地圖出版等多個系統(tǒng)更新,成本高昂,,且新名稱的接受度也存疑,。

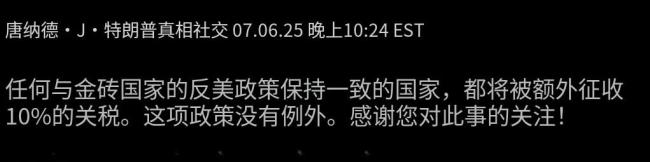

從俄羅斯更改“列寧格勒”回“圣彼得堡”,到印度將“阿拉哈巴德”改為“普拉亞格拉吉”,,地名變更往往伴隨著政權(quán)更迭,。香港回歸后保留殖民地名,某種程度上體現(xiàn)了“一國兩制”的包容性,。但隨著國際地緣政治變化,,這些符號的敏感性日益凸顯。何君堯強調(diào),,香港作為聯(lián)通世界的橋梁,,責任是雙向的。文化自信需要更全面的政策支撐,。

年輕一代的身份認同成為關鍵考量,。長期使用殖民色彩名稱可能導致年輕人誤認其為本土文化,從而弱化國家認同,。香港教育局課程已加強中國歷史教育,,但日常空間符號的影響更為潛移默化,。無論更名議案結(jié)果如何,,這場討論本身標志著香港已準備好正視自己的歷史傷痕。

相關新聞

像火燒像針扎像撕肉,!醫(yī)生:慢病人群更要警惕帶狀皰疹 50歲以上易患病

2025-03-02 09:42:38像火燒像針扎像撕肉最強釘子戶后悔了 像“賭”輸了

2025-01-23 09:51:56最強釘子戶后悔了丑貓像老奶奶一樣啐痰!

2025-04-14 15:44:49丑貓像老奶奶啐痰為什么人長大后會越來越像父母,?

2025-06-11 14:22:36為什么人長大后會越來越像父母“上菜像端地雷”的暑假工火了

2025-07-04 17:55:01上菜像端地雷的暑假工火了車廠熱衷的“智駕”真的智能嗎,?吹功能時像喬布斯,談責任時像賈躍亭

2025-04-03 08:53:48車廠熱衷的“智駕”真的智能嗎