湖南衡山發(fā)現(xiàn)57座清代古墓

原標(biāo)題:湖南衡山發(fā)現(xiàn)57座清代墓葬清朝古墓長這樣→

12月7日,,記者從湖南省衡山縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心獲悉,,衡山縣長江鎮(zhèn)陽田村四組發(fā)掘出57座清代墓葬,其中年代最早為康熙四十一年(1702年),。目前,,當(dāng)?shù)匚奈锕芾聿块T正配合湖南省文物考古研究所開展文物修復(fù)保護工作,。

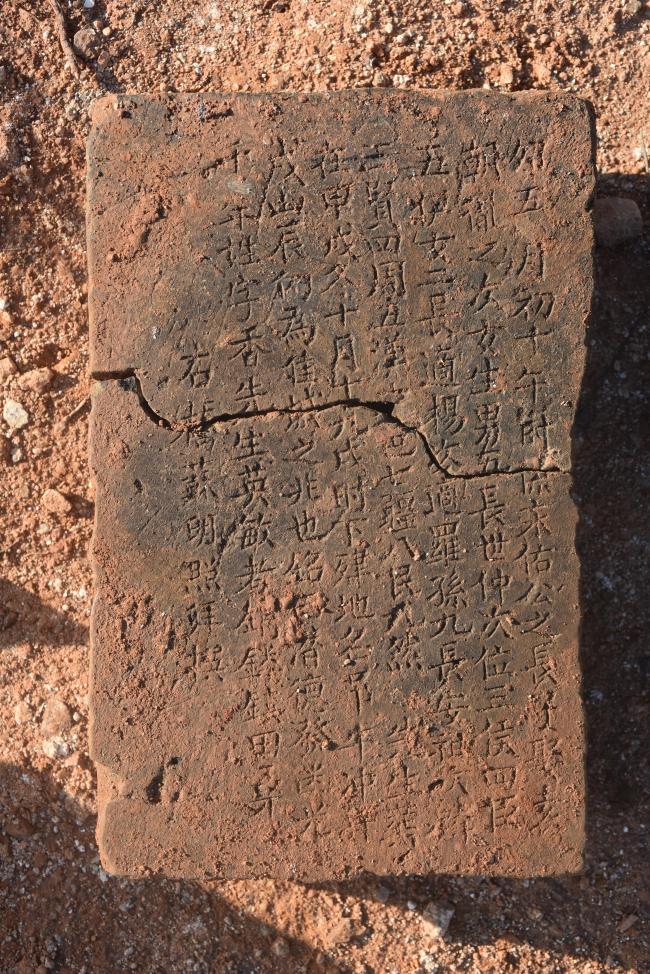

2021年8月至11月,湖南省文物考古研究所等單位對陽田村黃氏家族墓進行了搶救性考古發(fā)掘,,共發(fā)掘清代墓葬57座,,出土陶瓷器,、銅器、琉璃器等文物105件,,包括92件釉陶罐,、1件青花碟墓志、2件琉璃耳環(huán),、2件磚墓志,、7個銅紐扣和1件銅煙袋。

“青花碟墓志在衡山是首次發(fā)現(xiàn),,它的主要作用是對墓主人進行身份說明,,而且它不可以隨意買賣,必須要專門燒制,?!焙馍娇h文化遺產(chǎn)事務(wù)中心副主任喻謙介紹說。這次發(fā)掘的墓葬均為豎穴土坑墓,,其中磚質(zhì)墓志和青花碟墓志在清代墓群中較為少見,。

據(jù)了解,本次發(fā)掘的清代墓絕大多數(shù)墓葬方向一致,,排列有序,,部分墓葬保留有墓碑,年代最早的是康熙四十一年墓,。同時,,絕大多數(shù)墓葬的兩壁有壁龕,壁龕內(nèi)各置一個黑釉陶罐,,罐內(nèi)裝有稻谷,,俗稱“糧壇”。在墓葬中存放五谷等糧食是自漢代以來就流行的葬俗,,南北朝時期還出現(xiàn)了專門用于隨葬的谷倉罐,。

喻謙表示,陽田村清代墓群的發(fā)現(xiàn),,對了解當(dāng)時的社會背景,、經(jīng)濟狀況,以及江南地區(qū)的喪葬習(xí)俗和區(qū)域文化具有重要的參考價值,。(總臺記者趙喜衡陽臺趙望衡山臺趙詩)

推薦閱讀

假消息!印度軍方否認S-400防空系統(tǒng)被摧毀

央視新聞客戶端2025-05-10

重慶大學(xué)通報"本科生發(fā)14篇SCI論文":存在學(xué)術(shù)不端

央視新聞客戶端2025-05-10

俄總統(tǒng)新聞秘書:烏克蘭一直在回避談判

央視新聞客戶端2025-05-10

鈣含量是牛奶近8倍的“補鈣王者” 吃它要注意

央視網(wǎng)2025-05-10

16樓“飛”出電競椅 原因查明

央視新聞客戶端2025-05-10

歐洲多國領(lǐng)導(dǎo)人抵達烏克蘭基輔進行訪問

央視新聞客戶端2025-05-10

印巴局勢升級,中方強烈呼吁!

央視軍事2025-05-10

巴啟動"銅墻鐵壁"回應(yīng)印"朱砂行動" 最新局勢速覽

央視新聞客戶端2025-05-10

印稱一名高級官員在巴基斯坦發(fā)動的襲擊中死亡

央視新聞客戶端2025-05-10

云南永金高速戛灑至元江段正式通車運營

央視新聞客戶端2025-05-10