春事看農(nóng)桑丨播下好種子,,豐收有底氣(2)

中國農(nóng)科院內(nèi)有一座小樓——國家作物種質(zhì)庫,這里存放著數(shù)以萬計形態(tài)各異的種子,。它們從全國甚至全世界收集而來,,雖然有些已沉睡了數(shù)十年,但仍保持90%以上的發(fā)芽率,,蓄勢待發(fā),。

之所以如此精心珍藏這些種子,是因為它們是農(nóng)作物育種的寶庫,。我國是物種資源大國,,這些有著地域特色的物種是一個國家的長期戰(zhàn)略資源。做好農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護和利用是打好種業(yè)翻身仗的“第一仗”,。

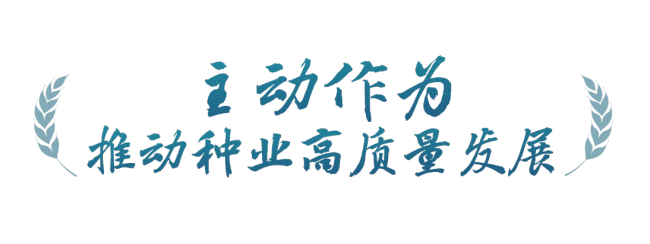

國家級種質(zhì)資源庫建設(shè)取得重要進展,,容量150萬份,保存壽命50年以上,,保存能力世界第一,;國家海洋漁業(yè)生物種質(zhì)資源庫2021年10月正式投入運行;畜禽種質(zhì)庫已經(jīng)立項,,農(nóng)業(yè)微生物種質(zhì)庫建設(shè)工作也在積極謀劃中……這是我國的重要戰(zhàn)略資源,,擁有強大的種質(zhì)庫,才能在國際競爭中立于不敗之地,。

3月17日,神舟十三號乘組在軌駐留滿五個月,,創(chuàng)造了中國航天員在軌150天的新紀(jì)錄,。五個月時間里,航天員進行了多項科學(xué)技術(shù)試驗與應(yīng)用,,其中有一項就是航天育種,。

1987年以來,我國通過航天育種,,已經(jīng)篩選新材料1200多份,,培育水稻、小麥,、大豆,、蔬菜等新品種260多個,年推廣面積4000多萬畝,。

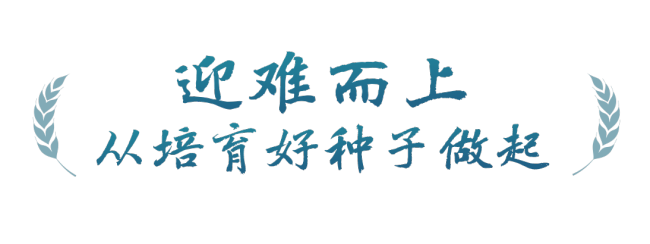

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的資料,,糧食總產(chǎn)增長的80%依賴單產(chǎn)提高,單產(chǎn)提高的60%~80%源于良種貢獻,。

培育良種,,并不容易——

從時間上看,科學(xué)家的育種要歷經(jīng)至少五年,、八年甚至更長的時間,。

從形勢上看,全球農(nóng)業(yè)生物技術(shù)迭代升級,,競爭加劇,。

如何破解?

“要發(fā)揮我國制度優(yōu)勢,,科學(xué)調(diào)配優(yōu)勢資源,,推進種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺建設(shè),加強基礎(chǔ)性前沿性研究,,加強種質(zhì)資源收集,、保護和開發(fā)利用,加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,?!痹诮衲甑娜珖鴥蓵希?xí)近平總書記在參加政協(xié)聯(lián)組會時這樣強調(diào),。

△在河北省隆堯縣大張莊村大棚內(nèi),一排排無土栽培的種植槽里,,空心菜,、蒜苗,、芹菜、香菜等各類蔬菜青翠芳香,、長勢喜人,。

近年來,我國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展取得了明顯成效:畜禽,、水產(chǎn)核心種源自給率分別達到了75%和85%,良種對我國糧食增產(chǎn)的貢獻率超過45%,,玉米,、生豬等種源立足國內(nèi)有保障。

“畝產(chǎn)1586.86公斤,!”在海南三亞,,雜交水稻雙季畝產(chǎn)突破1500公斤;在山東渤海之濱,,曾經(jīng)弱土薄收的“鹽堿地”,,已變身高產(chǎn)田。從雜交水稻到耐鹽堿小麥,,科技讓種子能在更廣闊的土地生根發(fā)芽,,為中國糧食安全提供保障。

天氣轉(zhuǎn)暖,春回大地,,春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入關(guān)鍵時期,。