傳承創(chuàng)新 感受非遺之美(文化和自然遺產(chǎn)日特別報道)

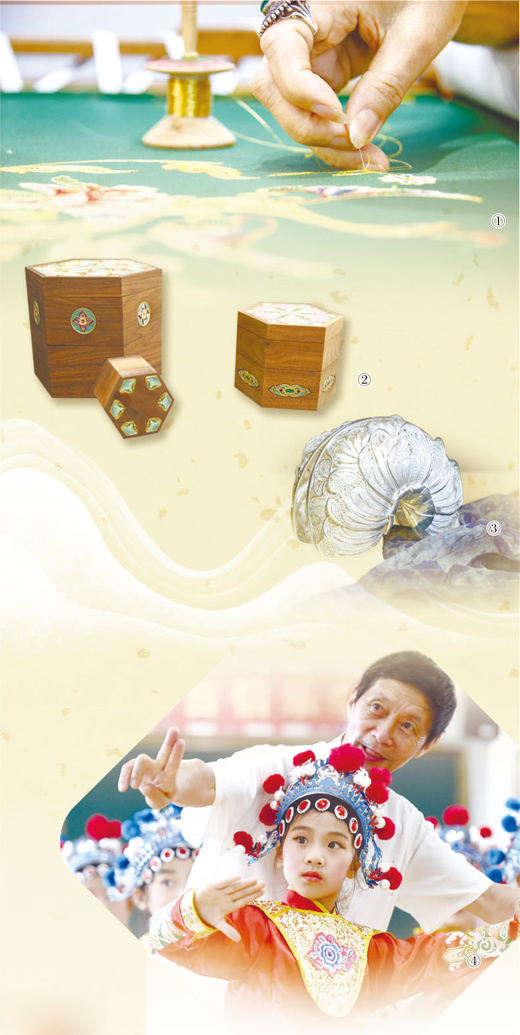

圖①:湖北非遺產(chǎn)品優(yōu)惠展銷季現(xiàn)場,,工作人員在展示漢繡技藝,。伍志尊攝(新華社發(fā))圖②:景泰藍(lán)作品。杜麗麗攝 圖③:銀花絲作品,。杜麗麗攝圖 ④:江西省宜春市上高縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)的學(xué)生在學(xué)習(xí)京劇表演,。周亮攝(影像中國)

圖⑤:紫砂壺。杜麗麗攝圖 ⑥:湖南邵陽白水洞村花瑤文創(chuàng)基地,,工作人員在展示非遺文創(chuàng)產(chǎn)品,。曾勇攝(影像中國)數(shù)據(jù)來源:文化和旅游部、國家林業(yè)和草原局

習(xí)近平總書記指出:“歷史文化遺產(chǎn)承載著中華民族的基因和血脈,,不僅屬于我們這一代人,,也屬于子孫萬代?!?月11日是我國2022年文化和自然遺產(chǎn)日,。近年來,我國切實(shí)加大文物保護(hù)力度,,推進(jìn)非遺活化利用,。無論是文物節(jié)目刷屏網(wǎng)絡(luò),還是非遺好物圈粉年輕人,;無論是老手藝跨界創(chuàng)新,,還是非遺走進(jìn)學(xué)校課堂……如今文化遺產(chǎn)日益連接現(xiàn)代生活,綻放迷人光彩,,擁抱更廣闊的未來,。

今天,我們把目光投向文化遺產(chǎn)領(lǐng)域的生動實(shí)踐,,在代代守護(hù)和與時俱進(jìn)中感受生機(jī)活力,,堅(jiān)定文化自信。

——編者

棗陽粗布制作技藝融入當(dāng)下服飾設(shè)計(jì)

老布織出現(xiàn)代新意

本報記者李霞

一把磨得發(fā)亮的木梭子,,穿過上下兩排棉紗,,左手握住機(jī)杼往懷里用力一拉,發(fā)出清脆的撞擊聲,,“噌”地一下,,右手的梭子已從棉線之間準(zhǔn)確無誤地飛到左手,再拉住機(jī)杼往懷里一送,,又是兩聲清脆的撞擊聲,。經(jīng)緯交錯間,一塊紋路清晰的布匹逐漸成型,。棗陽粗布制作技藝傳承人王義林已95歲,,可一坐到織布機(jī)前,手上動作仍讓人眼花繚亂,。