漂泊海外百年回故土!圓明園7根石柱首次同公眾見面

原標題:漂泊海外百年終回故土,!圓明園7根石柱首次同公眾見面

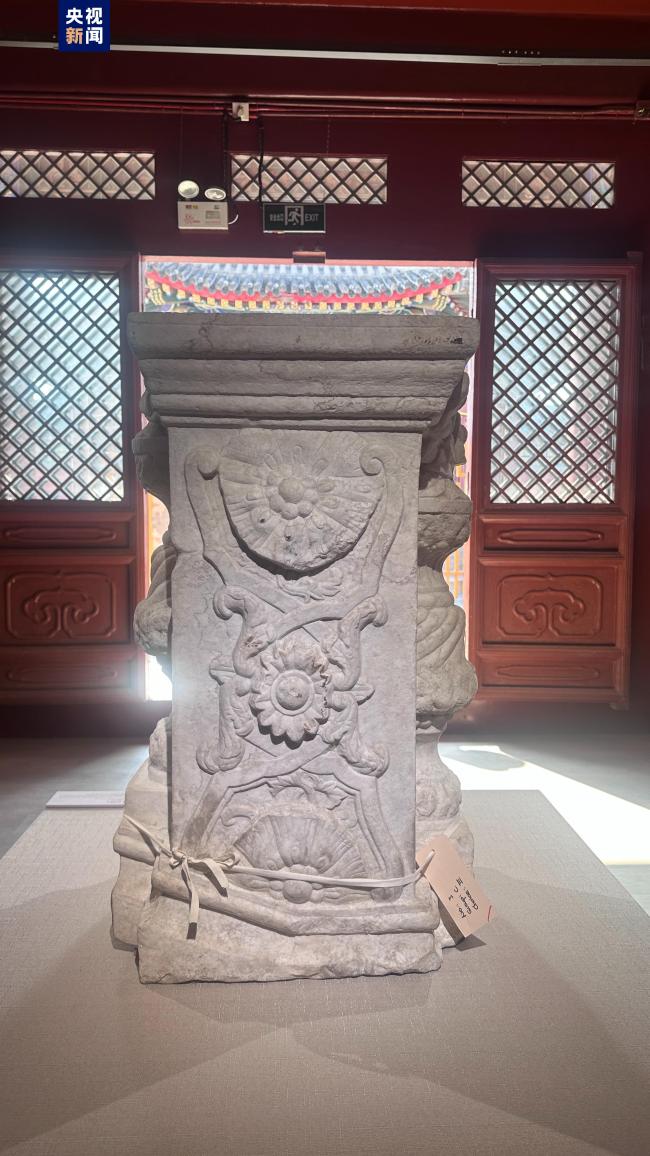

今天上午,,流失海外百年的圓明園西洋樓石柱回歸故土,首次在圓明園遺址公園正覺寺的“最上樓”一層同公眾見面,。歷經(jīng)百年輾轉(zhuǎn),,幾經(jīng)周折,7根石柱終于重新回到祖國的懷抱,,成為繼原位于西洋樓海晏堂的馬首銅像后,,又一批回歸原屬地的圓明園流失海外重要文物。

此次回歸的石柱共7件,,均為漢白玉材質(zhì),,通高約80~92cm,立面有雕花造型,,品相較好,,推測均來自西洋樓遺址區(qū)。這些石柱正面紋飾以西式番花,、貝殼紋等西洋雕花為主,,側(cè)面花瓶內(nèi)花束則以具有吉祥寓意的牡丹,、玉蘭,、荷花、菊花等中國傳統(tǒng)花卉為主,,圭角卷云紋,、開窗的海棠線雕刻方式等亦與中國古建望柱、欄板相同,,體現(xiàn)了中西合璧的文化內(nèi)涵,。

圓明園西洋樓建筑以木質(zhì)梁柱為基礎(chǔ),通過用磚砌筑內(nèi)墻,,外部包以漢白玉等石材的方法建造,。其建筑主體仿西方巴洛克風(fēng)格建造,常在建筑上設(shè)立石柱作為望柱或欄桿連接物使用,,同時還具有裝飾的作用,。兩側(cè)沒有雕花的石柱應(yīng)為建筑上的聯(lián)排裝飾物,,兩側(cè)飾有花瓶或花紋的石柱則用于樓梯或樓層平臺欄桿部分,花瓶的樣式則是配合欄桿形制雕刻而成,。

在此次7根石柱回歸過程中,,社會力量慷慨奉獻、主動作為,,高等院校熱心支援,、建言獻策,抓住海外收藏單位相向而行,、釋放善意的有利契機,,國家多部門統(tǒng)籌引領(lǐng)、保駕護航,,保護機構(gòu)盡心履職,、勇于擔(dān)當。各方密切合作,,歷經(jīng)10年,,最終促成石柱回到原屬地。

國家文物局組織中國社會科學(xué)院,、故宮博物院,、北京大學(xué)、四川大學(xué)等專家開展實物鑒定,。專家一致認為:“該7件文物為漢白玉質(zhì)地,,工藝精湛,浮雕雕刻花卉,、纏枝幾何紋飾,,具有中西合璧的文化因素。其質(zhì)地,、紋飾均可與現(xiàn)存圓明園西洋樓遺存的文物對照,。該組文物保存較完整,略有風(fēng)化痕跡,,據(jù)工藝,、紋飾和材質(zhì)情況,可定為真品,。該組文物原存于KODE博物館,,該博物館舊藏中有大批民國時期文物。原持有者于民國時期曾長期在中國工作,,該組文物應(yīng)為其在此時期獲得并流出中國,。”

(總臺央視記者田云華 閆洪)

推薦閱讀

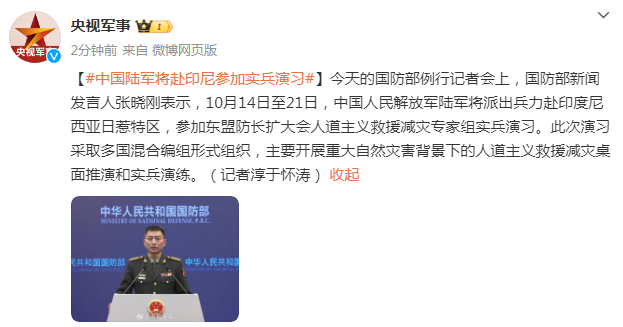

國防部:中國陸軍將赴印尼參加實兵演習(xí)

央視軍事2023-10-13 16:24:56

長沙電信大樓火災(zāi)事故原因公布:20余人被追責(zé)問責(zé)

央視新聞客戶端2023-10-13 16:04:49

孫卓符建濤被拐案宣判:兩被告分別被判刑5年,、2年

央視新聞客戶端2023-10-13 16:00:37

女子赴美見網(wǎng)友失聯(lián)進展 美國男友尸體已被發(fā)現(xiàn)

華人生活網(wǎng)2023-10-13 16:38:38

美媒:臺積電再獲美“一年豁免”,,亞洲三大芯片制造商繼續(xù)在華運營

參考消息2023-10-13 16:34:33

90歲高齡老人因家庭瑣事而輕生自縊,被路過的民警救下

今日頭條2023-10-13 16:37:13

從光滑平順的機體外表,,看殲-20高超的隱身性能

兵工那些事兒2023-10-13 13:49:26

巴勒斯坦母親吻別死去孩子,,撕心裂肺哭聲讓人難受

聽我講述一下吧2023-10-13 16:39:43

中國游客逃出以色列:飛機安全降落北京,機艙內(nèi)響起熱烈掌聲

小標題縛逗灘老2023-10-13 16:35:53

劉德華紅毯先生定檔

今日頭條2023-10-13 16:38:26

“山貓”突擊車和直-8L 解放軍空突部隊的最佳搭檔

兵工那些事兒2023-10-13 13:47:19

民進黨緊張到怕? 臺媒體人: 他恐害綠營整個翻車

臺海網(wǎng)2023-10-13 14:32:59

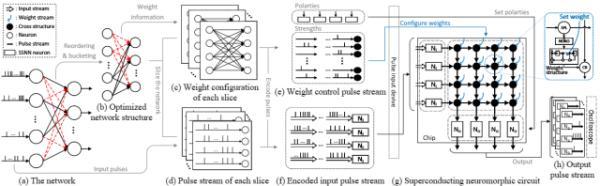

芯片“蘇軾”研制成功,實物曝光,!

IT之家2023-10-13 16:32:30

交了新農(nóng)合,,住院花費三萬元,能報多少,?

瑞律網(wǎng)2023-10-13 16:34:15

布林肯在以色列發(fā)表驚人言論

環(huán)球網(wǎng)2023-10-13 13:18:37

江蘇一小學(xué)生被老師毆打 教育局:涉事老師已停職,下一步擬開除

上游新聞2023-10-13 16:40:49

媒體:國際金價未來波動或加大 已連跌九個交易日

中國經(jīng)濟時報2023-10-13 16:42:40

歐美對華,,仍采取雙重策略

直新聞2023-10-13 15:33:18

以色列要求加沙地帶北部110萬平民限期24小時南撤,,聯(lián)合國:不可能

觀察者網(wǎng)2023-10-13 15:27:41

小叔子的一紙長文,,網(wǎng)紅的虛偽,,在秋天媽媽身上體現(xiàn)的淋漓盡致

今日頭條2023-10-13 16:42:42

沈陽一家長稱幼兒園虐童,,教育局及警方介入調(diào)查

奔流新聞2023-10-13 16:30:34

“以色列已經(jīng)列出暗殺名單”,,包括哈馬斯“頭號人物”

國際在線2023-10-13 14:25:18

反轉(zhuǎn)了?拜登稱看到“斬首嬰兒”照片,,白宮官員急否認

環(huán)球網(wǎng)2023-10-13 11:15:00

“解放軍擊落美軍巡邏機”,?鈞正平辟謠:不信謠,,不傳謠

@鈞正平2023-10-13 13:29:22

民警逛動物園救出落水老人 大爺拍照太專注不慎掉入湖中

今日頭條2023-10-13 16:40:24

俄方表態(tài),!“可能恢復(fù)核試驗”

參考消息2023-10-13 15:29:23

“哈馬斯使用朝鮮武器”?朝中社刊文回應(yīng)

環(huán)球網(wǎng)2023-10-13 14:11:03

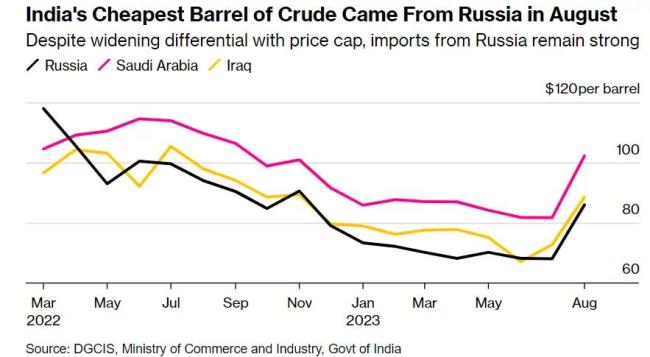

美國開始下狠手:加強俄油出口制裁,,凍結(jié)違規(guī)油輪

鳳凰網(wǎng)2023-10-13 16:19:55

馬來西亞36歲女星曾若冰去世,,2個孩子都不滿4歲

貧鑒娛星2023-10-13 16:32:39

京東辟謠劉姓商人被抓獲:別有用心者混淆視聽、操縱輿論

新浪2023-10-13 16:30:09

巴以沖突升級,中國贏了還是輸了,?又吵起來了……

觀察者網(wǎng)2023-10-13 11:25:12

美國“左派”因為巴以起“內(nèi)訌”了

環(huán)球網(wǎng)2023-10-13 16:32:36

汪小菲就近日風(fēng)波再發(fā)聲,孩子被大S拿捏:有家不能回

李洪伙2023-10-13 16:30:22

夜間睡覺時突然腿抽筋,,就是缺鈣?錯,!還有這2個原因,,了解下

醫(yī)文聚享2023-10-13 16:43:12

以媒:以色列總理辦公室采取“非常舉措”,,公布嬰兒遇害可怕照片

環(huán)球網(wǎng)2023-10-13 11:20:14