戰(zhàn)國時期的“粽子”原來長這樣,!(2)

河南省文物考古研究院研究員藍萬里:當時這些包裹它是就是放置在案上,,那槨板上也有,,它以這種放置形式和組合形式來看,,我們推測它是作為食物的形式來放置到進入墓葬的,。我們測算了一下大概它也就能裝到200克左右的糧食,,剛好是一個成年人的飯量,。飲食文化傳承應該就是文化傳承里面最容易流傳、也最根深蒂固的一部分,,所以2000多年,,槲葉和糧食和水稻和黍米結合的形式也就流傳了下來,。

千古一葉寄鄉(xiāng)愁又到端午槲粽香

墓葬中發(fā)現(xiàn)的槲包證明在那個時代,人們就已經發(fā)現(xiàn)槲葉能為包裹的食物帶來植物的清香,。其實不僅在2000年前的楚國墓葬,,即使在現(xiàn)在,,在野生槲樹資源豐富的陜西,、河南、山東部分山區(qū),,當?shù)厝罕娨廊槐A糁宋鐣r節(jié)采摘槲葉包裹黍米做槲葉粽子的傳統(tǒng),。只不過隨著食物越來越豐富,里面的餡料也從單一的黍米,、糯米,,加入了紅豆、板栗,、紅棗等,,風味也隨之越來越豐富。

中國民俗學會理事研究館員劉百靈:它不僅是一種節(jié)日食品,,還是一種文化符號,。在我們豫西地區(qū),一直就有著端午節(jié)吃粽子的習俗,,當?shù)乩习傩站偷厝〔?,用當?shù)氐拈稳~包上黍米作為節(jié)日食品,俗稱為槲包,。

槲樹葉子寬大,有一股獨特的清香味,,這股清香味在端午節(jié)前后最為濃郁,,端午節(jié)前,在河南省欒川,,當?shù)卮迕褚欢ㄒ烧稳~,,制作槲包粽子。

槲包的制作工藝繁復且考究,,從選材、清洗,、包裹到烹煮,,既保留了先民們的飲食痕跡,又在代代相傳與改進中,,見證著中華飲食文化的源遠流長,。

推薦閱讀

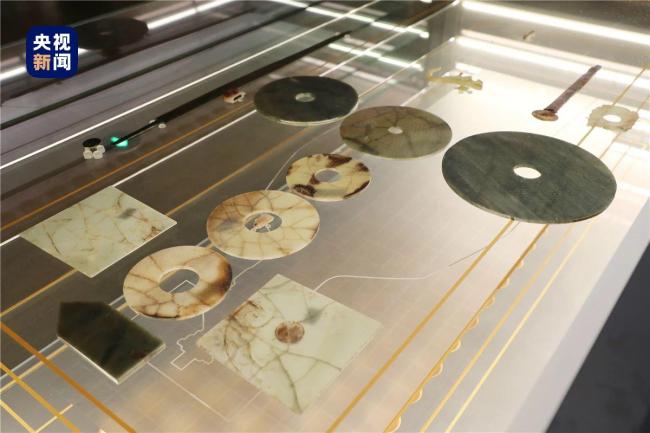

“?;韬睢蔽奈锷闲?!劉賀墓主棺出土玉璧首次展出

央視新聞客戶端2024-06-08 16:29:41

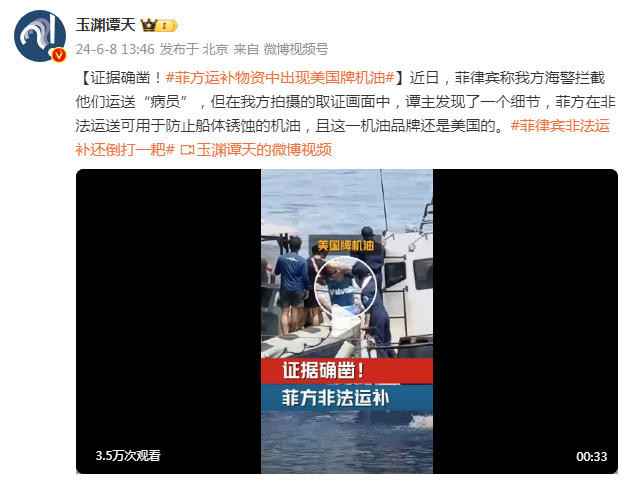

證據(jù)確鑿,!菲方非法運補轉運物資里有美國牌機油

玉淵譚天2024-06-08 16:12:49

“硬核”知識 直升機編隊突防戰(zhàn)術怎么練?

央視新聞客戶端2024-06-08 16:08:10

現(xiàn)場:俄黑海艦隊摧毀烏克蘭無人艇 無人艇被擊中爆炸士兵高聲歡呼——創(chuàng)新戰(zhàn)術震撼亮相

小富來說事2024-06-08 20:55:09

女排抵達香港大合照曝光!蔡斌站C位,,朱婷一臉嚴肅 14人名單暗藏玄機

李喜林籃球絕殺2024-06-08 20:56:38

18球20助,,身價1.3億,!皇馬巴薩爭奪21歲新星 維爾茨成焦點

新浪2024-06-08 20:59:38

皮爾斯被塔圖姆超越,?10屆全明星,,一座總決賽MVP,生涯26397分,!98屆選秀傳奇

網(wǎng)易2024-06-08 20:58:23

烏克蘭開“峰會”,,拜登為何不參加,?

直新聞2024-06-06 10:46:01

張玉寧回憶受傷:先撞到立柱,,之后一撐地肩關節(jié)就出去了 國腳堅韌不拔顯擔當

懂球帝2024-06-08 20:58:56

美國批準8000萬美元對臺軍售計劃 包括F-16非標準備件和維修部件等

央視新聞客戶端2024-06-06 10:49:38

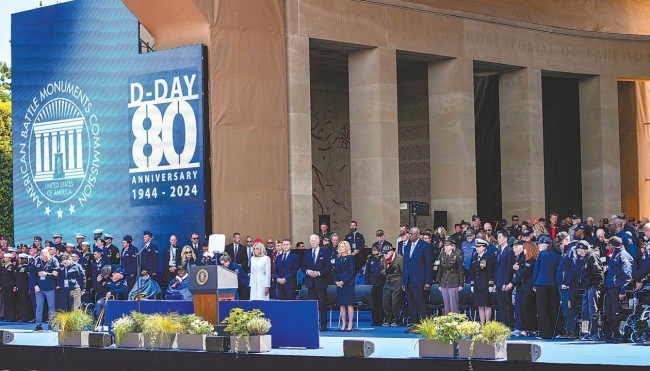

10年后,普京被缺席了

牛彈琴2024-06-07 09:28:17

美媒:拜登堅稱,,不會授權烏克蘭用美國武器襲擊克里姆林宮或莫斯科

環(huán)球時報2024-06-07 10:36:16

網(wǎng)傳頭戴日本必勝布條者被游客毆打 民族情感引沖突

觀察者網(wǎng)2024-06-08 20:59:24

俄羅斯可能攻擊北約,?普京敲著桌子:荒謬之言,胡說八道

環(huán)球時報2024-06-07 09:46:56

朔爾茨:瑞士烏克蘭和會上不會討論“和談”的問題

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:54:39

球哥稱文班亞馬有望成GOAT:馬刺欲換加蘭搭檔他——旨在構建未來核心

新浪2024-06-08 21:00:03

“涉及中國,,美國別再喊‘狼來了’”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 11:16:41

北約武器打擊俄本土將引發(fā)什么后果?

央視新聞客戶端2024-06-07 09:48:17

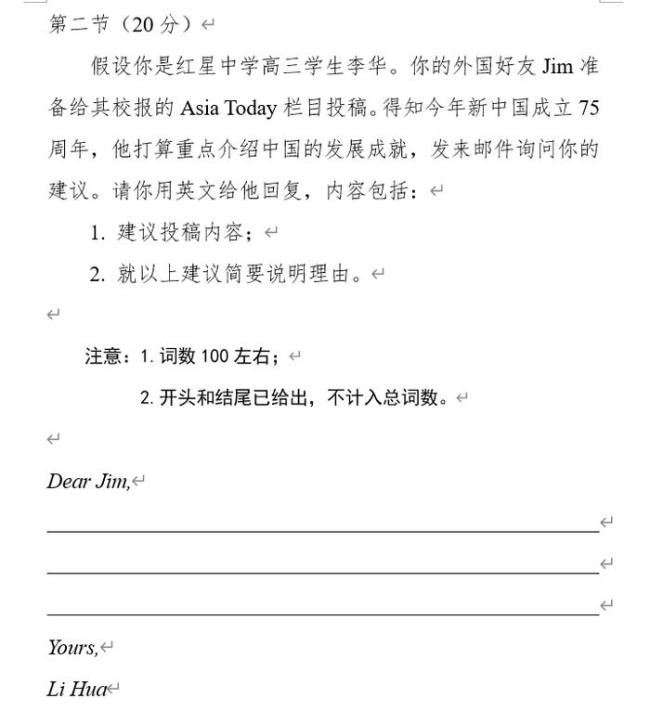

今年高考最好笑的一個 “李華”再成英語作文主角

新浪新聞2024-06-08 20:57:42

拜登稱他“認識普京已有40多年”,美媒質疑:甚至在他還是克格勃特工時,?

環(huán)球時報2024-06-07 10:36:44

萬字長文?。縼砜疵肺髯钚聦TL,,聊黑子聊心境聊家庭聊世界杯……

直播吧2024-06-08 20:57:53

紀念活動沒有邀請俄羅斯,,諾曼底登陸80年,歐洲再分裂

環(huán)球時報2024-06-07 09:43:46

B費若離開曼聯(lián)一人將接任隊長,隊友都服他,!達洛成新領袖候選

羅米的曼聯(lián)博客2024-06-08 20:58:05

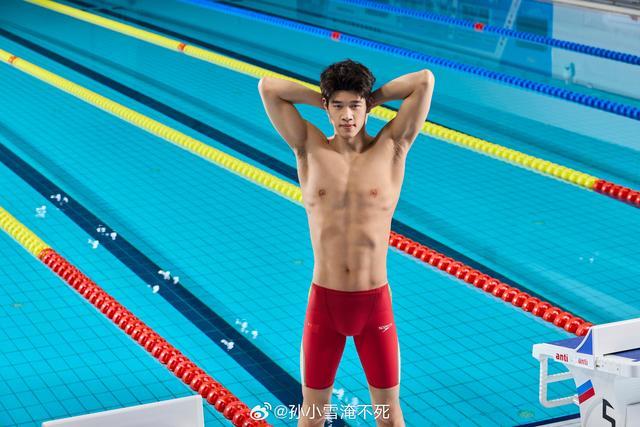

中國游泳隊奧運大合照!C位引爭議 拍照動作引爆網(wǎng)絡熱議

最愛網(wǎng)球2024-06-08 20:58:31

世聯(lián)賽數(shù)據(jù)出爐,!刁琳宇高居二傳榜第二 攻傳短板待補強

小盧侃體育2024-06-08 20:58:17

商販怕影響考生休息手推拖拉機 無聲支援獲贊

亮開開2024-06-08 20:58:38

美國非農強勁、中國央行停買,,黃金遭“雙重打擊”,!金價創(chuàng)三年最大跌幅

華爾街見聞2024-06-08 20:55:44

梅德韋杰夫:俄羅斯也可以軍援美國敵人,,就像美國援烏那樣

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:58:32

拜登稱不準備支持烏克蘭“北約化”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:08:41

“胡塞武裝襲擊美航母”疑云重重,中國專家解讀

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 09:54:28

美債收益率飆升,為何美股堅挺?"軟著陸"信號與投機熱潮支撐

華爾街見聞2024-06-08 20:55:49

韓國是如何一步步被“美國化”的,?

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:13:49

美國知名黑人民權組織罕見警告拜登:再向以色列運送武器,,就沒選票

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:53:39

丹麥警方稱涉嫌毆打首相男子預計8日下午出庭

新京報2024-06-08 20:55:55

歐盟“外長”說對華貿易“公平平衡”,其實話中有話

直新聞2024-06-06 10:30:37