仿蝠鲼柔體潛水器走紅 這條“魚”有何神奇?

原標題:一問到底丨仿蝠鲼柔體潛水器走紅這條“魚”有何神奇,?

蝠鲼(fúfèn)是一種海洋魚類,,因游泳姿態(tài)與夜里飛行的蝙蝠相似而得名,。這兩天,一條“蝠鲼”在網(wǎng)上刷了屏,。其實,,它并不是真正的“蝠鲼”,而是人類制造的潛水器,,全名是仿蝠鲼柔體潛水器,,由我國西北工業(yè)大學航海學院團隊自行研制。這種潛水器有何不凡之處,?

仿蝠鲼柔體潛水器

配備哪些“神器”,?

十多名工作人員正拉著繩索,慢慢將仿蝠鲼柔體潛水器放進海中,,和真蝠鲼相比,,它只缺一條尾巴。很快,,這個潛水器就把珊瑚礁的畫面拍攝下來,,并回傳到相關(guān)系統(tǒng)中。

總臺記者秦祎:我旁邊的是720公斤級仿蝠鲼柔體潛水器,,它前面兩個像眼睛一樣的部分是它的光學攝像頭,中間的部分是聲吶,,上面是超短基線定位系統(tǒng),,腹部兩側(cè)裝有側(cè)掃聲吶,背鰭的位置還裝有北斗導(dǎo)航系統(tǒng),。

從2006年開始,,研發(fā)團隊就外形設(shè)計、胸鰭動作,、游動姿態(tài)等細節(jié)入手,不斷優(yōu)化潛水器的各項功能,。他們的目標不僅是讓仿生潛水器游得更像魚,,甚至要比真魚游得更好。

西北工業(yè)大學航海學院博士路陽:我們先觀察生物游動的姿態(tài),,再觀察生物解剖的標本,通過我們身后的這些實驗設(shè)備,,采集力的傳感系數(shù),、電流功率的示數(shù)以及它的位移和流場信息,分析它如何游得快,,游得更高效,。

仿蝠鲼柔體潛水器

如何助力珊瑚礁保護,?

仿蝠鲼柔體潛水器都有什么用呢?近日,,仿蝠鲼柔體潛水器首次實現(xiàn)了對我國南海珊瑚礁生長情況監(jiān)測,。

我們現(xiàn)在看到的這段視頻,就是仿蝠鲼柔體潛水器拍攝到的南海珊瑚礁,。針對我國南海海域面臨長棘海星暴發(fā)的情況,,它可以通過實時作業(yè),回傳成像,,達到及時預(yù)警,、處置的效果。

多場景應(yīng)用

仿蝠鲼柔體潛水器有哪些絕技,?

研究團隊已研制出了10公斤至720公斤級共六型仿蝠鲼柔體潛水器,,可以說是實現(xiàn)了譜系化開發(fā)。它們各有何功能呢,?

據(jù)團隊介紹,,譜系化潛水器從設(shè)計之初即面向不同應(yīng)用場景:

10公斤級及20公斤級主要應(yīng)用于海洋科教、海洋牧場及珊瑚礁生態(tài)監(jiān)測,;

百公斤級續(xù)航時間長,,下潛深度深,可以進行范圍更廣的海洋大數(shù)據(jù)采集,。

去年,460公斤級樣機通過了南海1025米深度測試并實現(xiàn)了60天滑翔,,多型仿蝠鲼潛水器累計已完成超200次作業(yè),,實現(xiàn)了我國仿生水下裝備走向?qū)嵱没募夹g(shù)應(yīng)用突破。目前,,團隊正在進行仿生潛水器從單一到多條群游的研究,。

西北工業(yè)大學航海學院博士郝藝偉:單體它的續(xù)航時間、載荷能力,、航程能力都是很有限的,,所以我們做集群,就可以先遠距離地航行,,當?shù)竭_了指定的任務(wù)區(qū)域之后,,它可能搭載著不同的載荷,就可以完成各自的分工,。

根據(jù)團隊計劃,小型仿生潛水器的集群化應(yīng)用將于明年變成現(xiàn)實,,真魚和仿生魚混游的科幻場景將不再是想象,。

仿蝠鲼柔體潛水器入海

怎樣防止被吃,?

很多網(wǎng)友好奇,包括仿蝠鲼柔體潛水器在內(nèi)的仿生潛水器在海洋中,,會不會被鯊魚吃掉呢,?

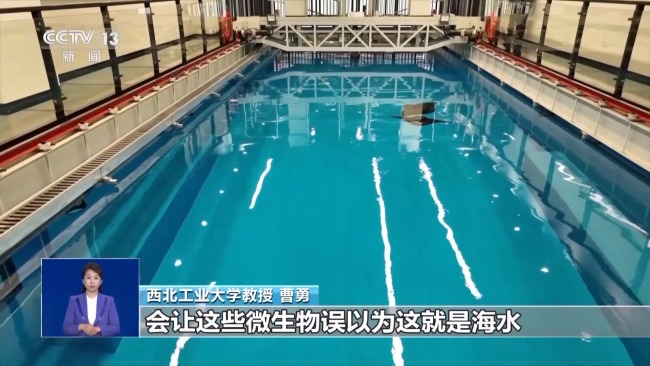

西北工業(yè)大學教授曹勇:通常情況下,,小樣機工作的場景,,是在人為可控的范圍內(nèi),,我們的大樣機翼展4米多,,通常情況下鯊魚是不會觸碰它的,,年齡比較小的虎鯨是比較調(diào)皮的,,它可能會用尾巴進行破壞,。我們也有相應(yīng)的措施,,就是通過這種聲的方式來警告或者驅(qū)離,。其實我們更害怕的是微生物的附著,,附著多了之后會影響它的航行問題。

目前,,我們也在積極尋求外方的合作,包括跟中科院的寧波材料所,。我們給它表面涂一層相當于水凝膠的一種物質(zhì),,這種物質(zhì)是親水性的,會讓這些微生物誤以為這就是海水,,就可以避免這些微生物的附著,。

推薦閱讀

2024年端午節(jié)假期國內(nèi)旅游出游1.1億人次

央視新聞2024-06-11 02:16:53

野外遇險被困怎么辦,?這些知識點要牢記

國家應(yīng)急廣播2024-06-11 02:13:10

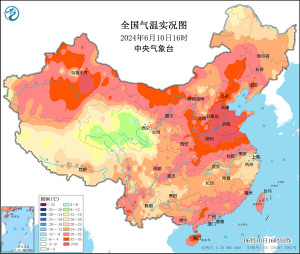

這些地方將成高溫核心區(qū) 南方注意“隱性”高溫

央視新聞2024-06-11 01:57:24

醫(yī)院護工多次扇耳光虐待老人 黑心護工終獲刑

北京市人民檢察院2024-06-10 22:42:55

最低調(diào)的貴族都在劃龍舟 房東們的"水上炫富"新方式

鳳凰WEEKLY2024-06-10 22:27:27

記者:U19國足在防守上下功夫了,零封三強奪冠

網(wǎng)易2024-06-10 22:26:59

韓國是如何一步步被“美國化”的,?

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:13:49

多名網(wǎng)友反映微信自動給他人打電話,,微信客服:建議更新到最新版本

2024-06-10 22:44:28

洪森:這是自主決定,不要無端指責中國

澎湃新聞2024-06-10 22:28:17

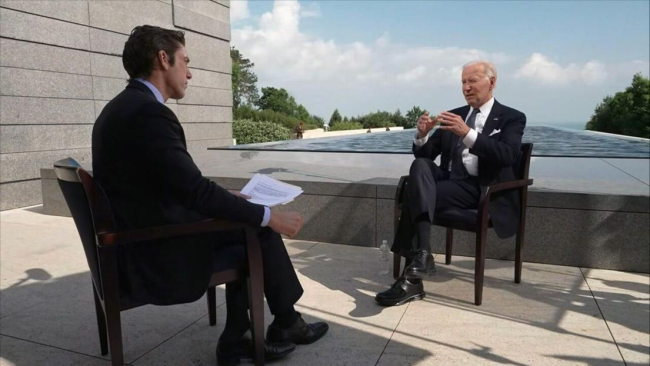

拜登稱他“認識普京已有40多年”,,美媒質(zhì)疑:甚至在他還是克格勃特工時,?

環(huán)球時報2024-06-07 10:36:44

劉誠宇破門 絕殺韓國U19,!

新浪財經(jīng)2024-06-10 22:27:59

拜登稱不準備支持烏克蘭“北約化”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:08:41

高考不會決定一切:多地教育部門呼吁考生理性對待分數(shù)高低

澎湃新聞2024-06-10 22:43:34

烏克蘭開“峰會”,拜登為何不參加,?

直新聞2024-06-06 10:46:01

梅德韋杰夫回應(yīng)被申請逮捕令 認可俄反納粹行動成效

環(huán)球時報2024-06-10 22:45:05

梅德韋杰夫:俄羅斯也可以軍援美國敵人,就像美國援烏那樣

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:58:32

金價大跌,,多家金店讓利優(yōu)惠力度大,,老鳳祥一克降了70元 抄底時機來了?

每日經(jīng)濟新聞2024-06-10 22:28:32

美國批準8000萬美元對臺軍售計劃 包括F-16非標準備件和維修部件等

央視新聞客戶端2024-06-06 10:49:38

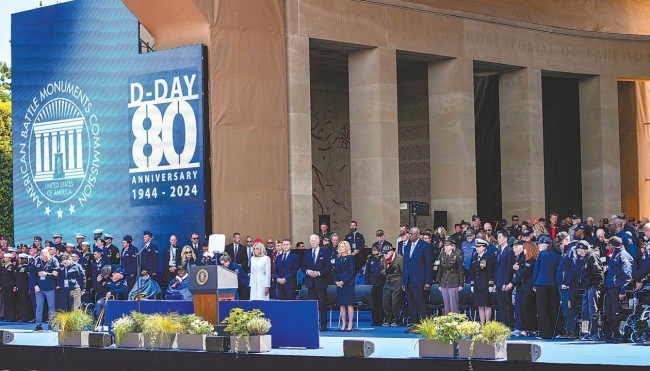

紀念活動沒有邀請俄羅斯,諾曼底登陸80年,,歐洲再分裂

環(huán)球時報2024-06-07 09:43:46

劉亦菲轉(zhuǎn)發(fā)彭冠英微博,共掀影視圈美學熱潮

九娛社2024-06-10 22:46:08

北約武器打擊俄本土將引發(fā)什么后果,?

央視新聞客戶端2024-06-07 09:48:17

俄羅斯可能攻擊北約,?普京敲著桌子:荒謬之言,胡說八道

環(huán)球時報2024-06-07 09:46:56

《暗黑破壞神4》首個資料片公布 憎恨之軀10月來襲

IT之家2024-06-10 22:20:58

美國知名黑人民權(quán)組織罕見警告拜登:再向以色列運送武器,,就沒選票

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:53:39

10年后,,普京被缺席了

牛彈琴2024-06-07 09:28:17

龍舟已過萬重山 百舸爭流千帆競,勇立潮頭敢為先

新華社2024-06-10 22:43:16

“胡塞武裝襲擊美航母”疑云重重,,中國專家解讀

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 09:54:28

“涉及中國,,美國別再喊‘狼來了’”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 11:16:41

歐盟“外長”說對華貿(mào)易“公平平衡”,其實話中有話

直新聞2024-06-06 10:30:37

8歲男童被武術(shù)教練打死父親發(fā)聲 望早日宣判,,嚴懲兇手

澎湃新聞2024-06-10 22:28:27

黃日瑩回應(yīng)臉部受傷 小傷無大礙,,恢復(fù)迅速

搜狐2024-06-10 22:27:52

開封王婆現(xiàn)身武漢新洲 干娘茶館引爆相親熱潮

濟南時報2024-06-10 22:45:24

朔爾茨:瑞士烏克蘭和會上不會討論“和談”的問題

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:54:39

美媒:拜登堅稱,,不會授權(quán)烏克蘭用美國武器襲擊克里姆林宮或莫斯科

環(huán)球時報2024-06-07 10:36:16

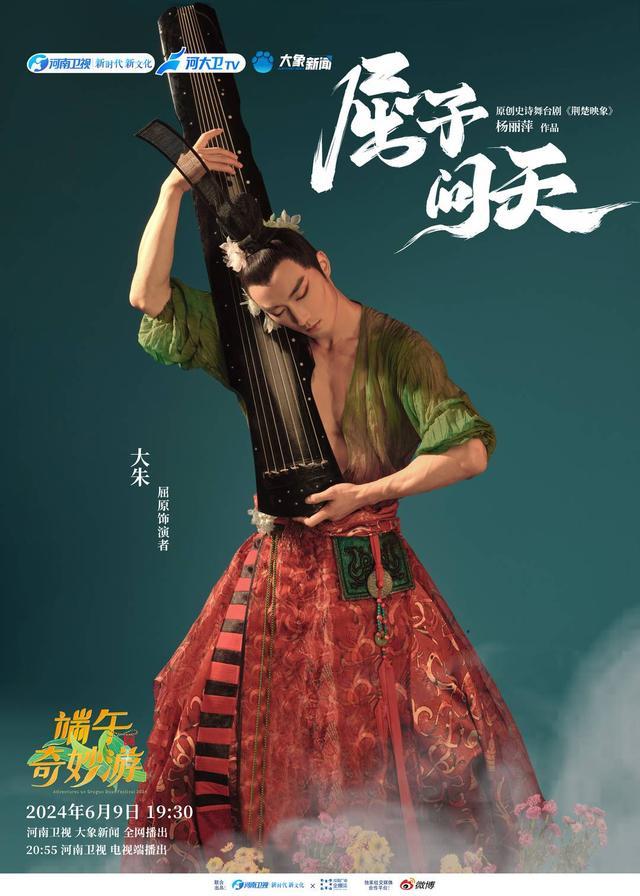

舞蹈屈子問天演繹對屈原的浪漫致敬 端午佳節(jié)的中式美學禮贊

封面新聞2024-06-10 22:21:21