意大利歸還的中國文物對(duì)研究早期文明有哪些幫助?(2)

郭志委:對(duì)我們中華文明的貢獻(xiàn),,我個(gè)人覺得它為我們中華文明在早期早在5000年前,,就已經(jīng)向西北一路進(jìn)軍,開拓出來了一大片很重要的空間,。他們?cè)谶@里持續(xù)發(fā)展了大概差不多1000年,,然后還往西北甚至到河西走廊,往南可能進(jìn)入四川川西北地區(qū),,往西還登上青藏高原,,就進(jìn)入青海共和盆地這些區(qū)域,等于為我們中華文明在大概5000年前在這里經(jīng)營開拓經(jīng)營了一片戰(zhàn)略空間,。

幾乎在馬家窯文化出現(xiàn)的同一時(shí)期,,以黑海西部和西北部為中心的庫庫特尼—特里波利文化也出現(xiàn)了彩陶的大繁榮,兩地彩陶的紋飾,、器形高度相似,。東西文明的“撞衫”,激發(fā)了早起中西方文化相互交流的思考,。遠(yuǎn)在絲綢之路出現(xiàn)之前的史前時(shí)期,,是否就有一條“彩陶之路”,引發(fā)過橫跨歐亞大陸的藝術(shù)浪潮,?

按照中國人民大學(xué)歷史學(xué)院教授韓建業(yè)的定義,“彩陶之路”是史前時(shí)期以彩陶為代表的早期中國文化和早期西方文化相互交流之路,,包括順此通道中西方文化在金屬器,、農(nóng)作物、家畜,、宗教,、藝術(shù)、思想等諸多方面的交流,。其中,,彩陶從西到東的影響至少可達(dá)中國甘青地區(qū),從東向西的影響至少可到中亞南部和克什米爾地區(qū),。數(shù)千年前,從洮河沿岸到黑海沿岸,,史前人類相距萬里,、天各一方。他們沒有現(xiàn)代交通工具,,更沒有手機(jī),、衛(wèi)星,,是如何實(shí)現(xiàn)密切的交流互動(dòng)的?許多學(xué)者表示目前難以給出確定回答,。因?yàn)樵趦纱笪幕w之間的中亞地帶,,尚未發(fā)現(xiàn)起到橋梁作用的文化。郭志委表示,,隨著考古工作的持續(xù)推進(jìn),,待解謎題終將揭開面紗。

郭志委:因?yàn)樗幍奈恢煤退幍臅r(shí)代,,大航海時(shí)代之前,,我個(gè)人覺得我們的一些文化交流更多的還是沿著陸地跟河流來進(jìn)行的。它正好守著河西走廊這個(gè)位置,,等于占據(jù)了至少在早期中西交流的前沿地帶,,目前我們知道的很重要的一些商業(yè)技術(shù),比如像綿羊,,像麥類作物,,像黃牛、像冶金這些一般都認(rèn)為是5000年之后,,從中亞西亞傳到我們這邊來的,,都甚至是經(jīng)過河西走廊,然后馬家窯文化也正好處在時(shí)間階段上,。很有可能就在這個(gè)時(shí)期,,馬家窯人或者是馬家窯文化已經(jīng)跟中亞西亞的文明有接觸,不管是直接的還是間接的,,最后把一些東西引進(jìn)來,,有些東西走出去,使它成為有可能是我們中西文化交流的先行者,。

馬家窯的彩陶發(fā)展出了如水波紋之類的寫實(shí)手法,,表明當(dāng)時(shí)已出現(xiàn)以制作彩陶為職業(yè)的社會(huì)分工。而專業(yè)化分工是經(jīng)濟(jì)繁榮,、文化發(fā)展的重要標(biāo)志,。隨著科技、環(huán)境,、材料等多學(xué)科介入考古領(lǐng)域,,學(xué)者從馬家窯文化中解讀出的信息也愈發(fā)多彩。

郭志委說,,近年來,為了系統(tǒng)保護(hù)研究馬家窯文化,當(dāng)?shù)芈?lián)合中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所,、甘肅省考古研究所等單位對(duì)馬家窯遺址進(jìn)行先后4次考古發(fā)掘,,累計(jì)出土遺物60多萬件,并對(duì)其中的破損文物和陶片進(jìn)行歸類,、編號(hào),、整理、修復(fù),。

郭志委:馬家窯文化的大型聚落,,通過聚落一步一步做工作,更加完整更加清晰把它認(rèn)識(shí)清楚之后,,有可能對(duì)于我們中華文明探源在西北地區(qū)缺的這一塊,,就是關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)和區(qū)域缺的這一塊,能說得更清楚,,說得更明白,,加上它有自己的特色,也可以探討就這個(gè)區(qū)域的特色,,它走的道路,,以及它對(duì)整個(gè)中華文明起源和早期發(fā)展的一些貢獻(xiàn)。

推薦閱讀

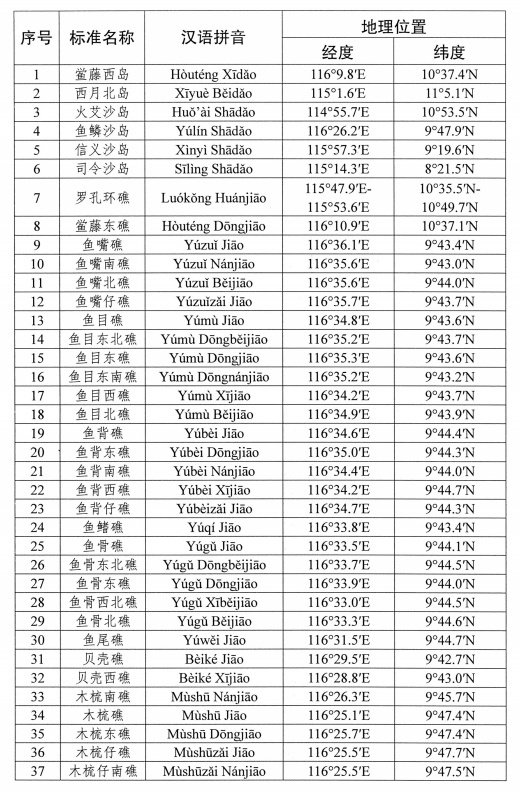

首次公開,!我國南海部分島礁標(biāo)準(zhǔn)名稱公布

央視新聞客戶端2024-11-10 15:18:52

中國電影聯(lián)合展臺(tái)亮相第45屆美國電影市場

央視新聞客戶端2024-11-10 13:08:58

鎖定“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)” 德國專家來華有“兩個(gè)任務(wù)”

央視新聞客戶端2024-11-10 13:03:19

重型艦載戰(zhàn)斗機(jī)殲-15T落地珠海,,專家:中國海軍“航母五件套”開始逐步實(shí)現(xiàn)

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-11-07 09:58:42

政治作風(fēng)粗暴直接!綽號(hào)“推土機(jī)”的以色列外長出任新防長

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-11-07 10:09:46

三款隱身戰(zhàn)機(jī)將齊聚中國航展 軍事專家最新解讀

央視新聞客戶端2024-11-07 10:02:00

追夢格林:退役前我最想聯(lián)手詹姆斯 只有勇士不要我了我才會(huì)離開:探尋詹皇籃球智慧

直播吧2024-11-10 15:45:00

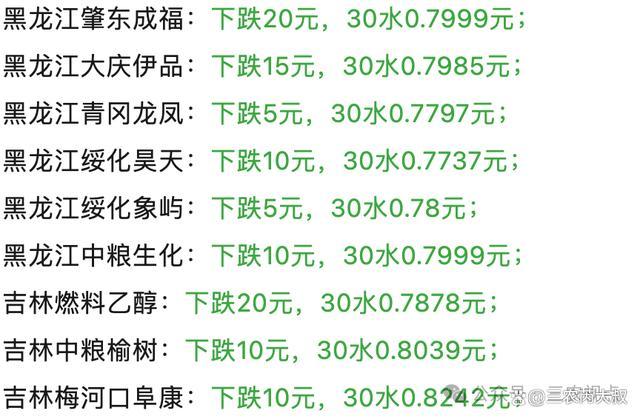

玉米“大變臉”,!跌的“冒煙”了 市場心態(tài)低迷

三農(nóng)芮大叔2024-11-10 15:03:13

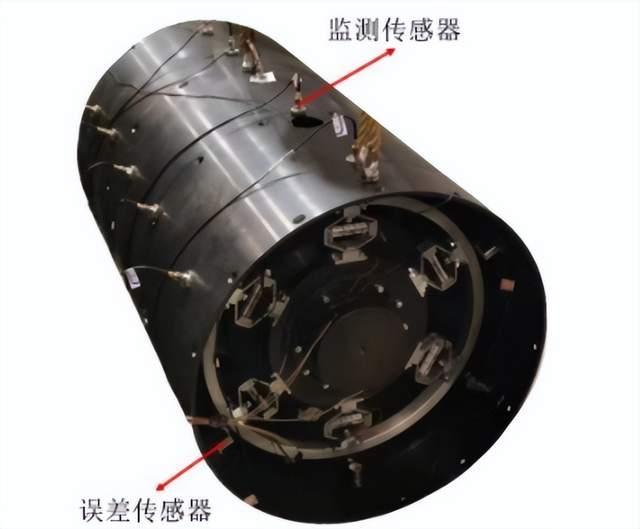

鷹擊-21導(dǎo)彈發(fā)射瞬間曝光 空軍利器震撼亮相

環(huán)球網(wǎng)2024-11-10 15:41:00

烏波矛盾加?。〔ㄌm副總理:烏克蘭想把我們拖入“與俄羅斯的戰(zhàn)爭”

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-11-07 10:06:41

中國,,該怎么應(yīng)對(duì)特朗普2.0

牛彈琴2024-11-07 09:36:17

“一人一機(jī)”飛抵珠海,,蘇-57飛行員有多傳奇?

環(huán)球網(wǎng)2024-11-07 09:56:58

鄭欽文的2024“滿載而歸” 榮耀與突破

極目新聞2024-11-10 15:41:02

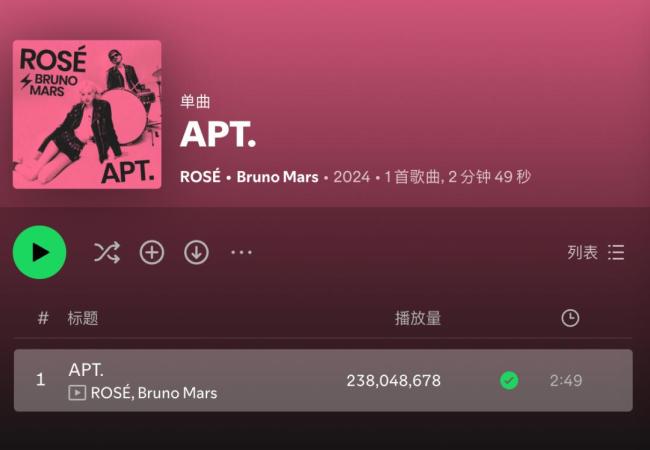

播放量超70億,,《APT.》為何全網(wǎng)爆紅,? “APT效應(yīng)”席卷全球

澎湃新聞2024-11-10 15:02:51

2024中國醫(yī)院質(zhì)量大會(huì)啟幕 聚焦醫(yī)療質(zhì)量與創(chuàng)新發(fā)展

新華社客戶端2024-11-10 15:08:00

這次是中國海軍的高光時(shí)刻到了!

樞密院十號(hào)2024-11-07 09:39:14

澤連斯基:希望能親自向特朗普表示祝賀

觀察者網(wǎng)2024-11-07 09:52:37

俄議會(huì)上院批準(zhǔn)《俄朝全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系條約》

央視新聞客戶端2024-11-07 09:53:11

2歲失聯(lián)女童被警犬在山頂上找到 疑似被人抱走

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-11-10 15:45:05

兩個(gè)月漲270%的大牛股,被格力電器減持,!兩天賣了600多萬股 格力持股降至5%以下

每日經(jīng)濟(jì)新聞2024-11-10 15:03:00

瘦到脫相的美國宇航員何時(shí)能回家 太空滯留超半年

新民周刊2024-11-10 15:41:00

特朗普再度勝選:西方自由主義過時(shí)了嗎? 反思與挑戰(zhàn)并存

澎湃新聞2024-11-10 15:45:01

殲-15T落地珠海 性能有何提升,?

央視新聞客戶端2024-11-07 10:03:37

特朗普又上臺(tái),,世界將面臨的10大變化

牛彈琴2024-11-07 09:33:57

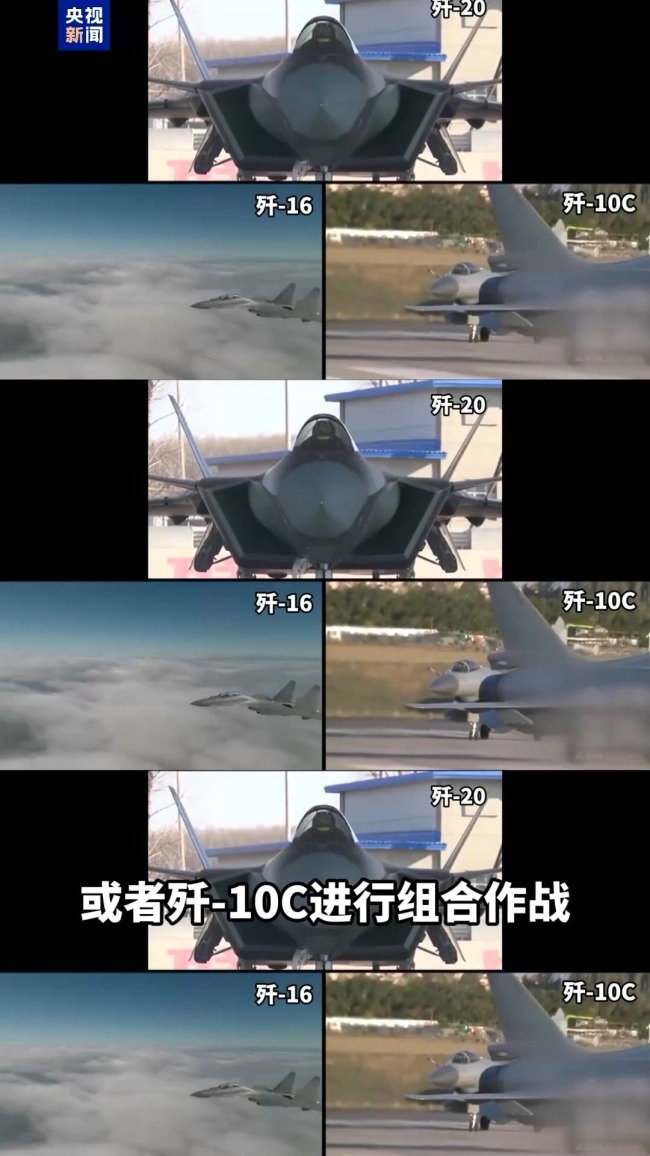

殲-35A和殲-20有何不同,?組合作戰(zhàn)將帶來哪些可能,?專家解讀

央視新聞客戶端2024-11-07 10:04:34

瓜迪奧拉:我們現(xiàn)在踢不了90分鐘好球 布萊頓控球能力很強(qiáng) 疲勞導(dǎo)致下半場失勢

懂球帝2024-11-10 15:45:01

聽勸理發(fā)師說只想踏實(shí)過日子 真誠服務(wù)獲好評(píng)

北晚在線2024-11-10 15:22:00

如何區(qū)分殲-15和殲-15T,?專家:起飛方式大不同

央視新聞客戶端2024-11-07 10:21:25

雷迪克:雷迪什28分鐘只投了一次籃無私表現(xiàn)獲贊

直播吧2024-11-10 15:09:02

大選日當(dāng)晚,美軍試射“民兵3”洲際彈道導(dǎo)彈

觀察者網(wǎng)2024-11-07 11:09:36

在西太平洋一天 山東艦返回南海

觀察者網(wǎng)2024-11-07 09:50:11

巴火車站襲擊者身綁爆炸物 致26人死亡

魯中晨報(bào)2024-11-10 15:08:00

鄭欽文,總決賽惜?。哼@一年最燦爛的結(jié)尾 青春不敗未來可期

光明網(wǎng)2024-11-10 15:45:01

自助游出意外組織者擔(dān)責(zé)一成半 安全保障義務(wù)需重視

極目新聞2024-11-10 15:46:00

以色列總理解除防長職務(wù)引震動(dòng):國內(nèi)各方強(qiáng)烈反對(duì),美國政府“措手不及”

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-11-07 10:06:17