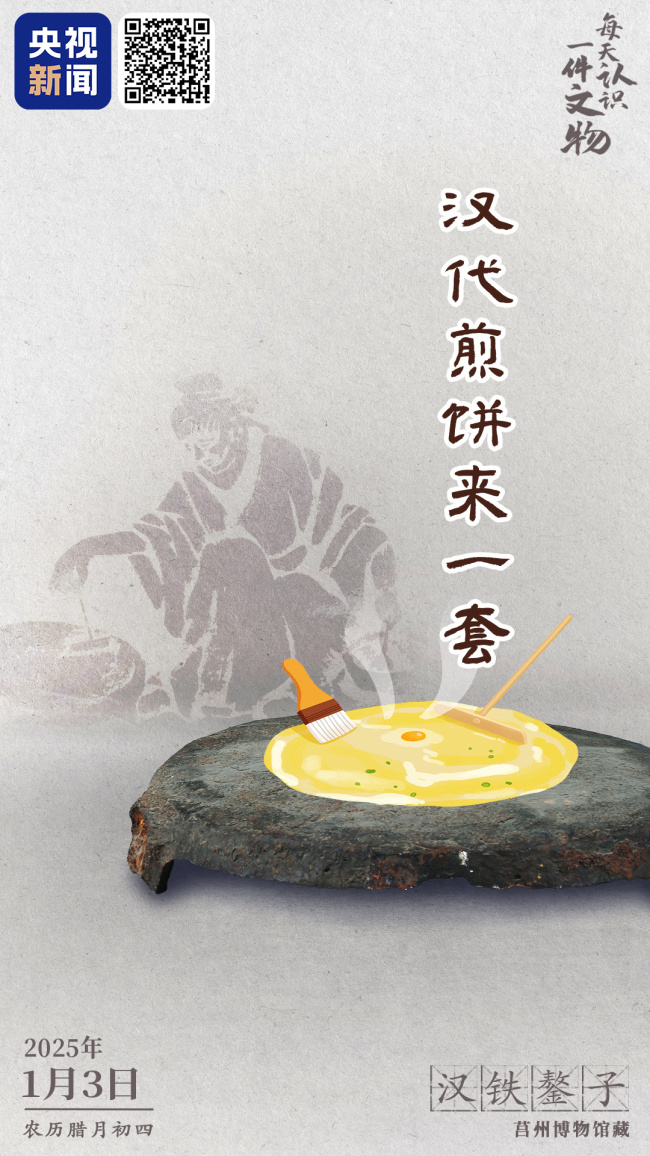

真香!原來(lái)在漢代,山東人就吃煎餅啦,!

文博日歷丨真香,!原來(lái)在漢代,山東人就吃煎餅啦,!

說(shuō)到山東,很多人首先想到煎餅卷大蔥

其實(shí),,山東煎餅?zāi)芫硪磺校?/p>

今天,,我們跟著一個(gè)鐵鏊(ào)

回顧一下山東人吃煎餅的悠久歷史

01

“師傅,俺要一個(gè)煎餅,!”

“師傅,,俺要一個(gè)煎餅!”

“好嘞~”

起火,,架鏊,!

把柴火放進(jìn)鐵鏊中空的“肚子”里

等鍋熱了,調(diào)好面糊

在鏊面上攤平

不用等多久,,香氣撲鼻而來(lái)

熱乎乎,、香噴噴的煎餅就出鍋啦!

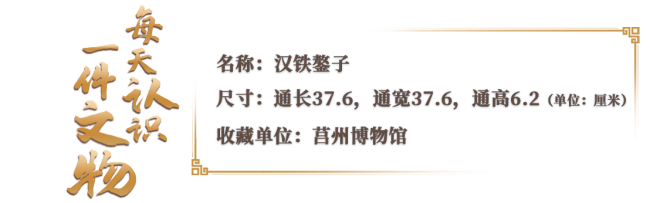

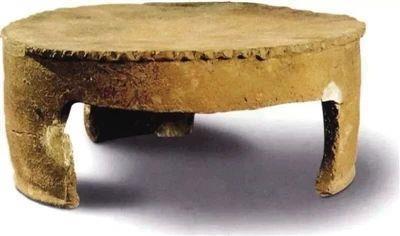

這只鐵鏊子鏊身圓圓

鏊面微微上鼓

鏊邊略微下斜并下折

下面三條腿支著鏊身

這構(gòu)造,,絕對(duì)保證受熱均勻

△ 漢鐵鏊子(左)與現(xiàn)代的老式鐵鏊,,不能說(shuō)一模一樣,,只能說(shuō)沒(méi)太有差別。

要不是它身上斑駁的使用痕跡

這場(chǎng)景看著好像目前街邊隨處可見(jiàn)的煎餅攤

由此可見(jiàn),,煎餅在我國(guó)的悠久歷史

02

你敢信,,新石器時(shí)代人們就會(huì)烙餅了!

作為攤煎餅必不可少的工具

鏊的歷史很是久遠(yuǎn)

不僅從古至今一直在用

連名字都沒(méi)有變過(guò)

早在

距今約7000年至5000年

仰韶文化時(shí)期就已經(jīng)有鏊的存在

△河南省滎陽(yáng)市廣武鎮(zhèn)青臺(tái)村仰韶文化遺址出土的陶鏊

曾有人認(rèn)為我國(guó)的面食技術(shù)

是漢代時(shí)從域外傳入的

但是陶鏊的發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)

證明新石器時(shí)代我國(guó)已掌握

傳統(tǒng)的烙焙食物技術(shù)

03

從“餅”開(kāi)始,,東方面食體系如何建立,?

雖然新石器時(shí)代就有了鏊

但餅的歷史卻沒(méi)那么久遠(yuǎn)

這還要從小麥說(shuō)起

4000多年前,小麥傳入中國(guó)

由于古代以粒食為主

最初人們直接將麥粒蒸熟了吃(即“麥飯”)

口感和味道都不如

國(guó)產(chǎn)的粟(即小米)和黍(即黃米)

△河南洛陽(yáng)出土的漢代的綠釉陶推磨俑,,中國(guó)農(nóng)業(yè)博物館藏

直到漢代

制作粉料的石磨在民間廣泛使用

更適合磨成粉食用的農(nóng)作物麥

替代了黍,、粟成為中國(guó)的主食

也是這一時(shí)期

中國(guó)面食制作技藝有了很大提高

出現(xiàn)了品種豐富的“餅類”制品

漢代劉熙的《釋名·釋飲食》就記載了

蒸餅、湯餅,、髓餅,、金餅、索餅等名稱

對(duì)應(yīng)現(xiàn)代的饅頭,、面條,、燒餅等多種面食

中國(guó)飲食文化特別是北方飲食文化

由“粒食文化”進(jìn)入“粉食文化”

東方面食體系也逐漸發(fā)展形成

△文博日歷丨“嘗”一口千年前的唐餃→

鏊,一“烙”幾千年

在莒縣所在的山東日照市

嵐山煎餅已被列入

第五批山東省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄

如果今天你不知道吃什么

不妨嘗試一下

用餅薄如紙

香甜可口的煎餅卷一切

一起品味鏊子上的齊魯滋味

推薦閱讀

商務(wù)部將28家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單

央視新聞客戶端2025-01-02 16:28:57

10家美國(guó)企業(yè)被列入不可靠實(shí)體清單

央視新聞客戶端2025-01-02 16:27:59

全國(guó)首趟冰雪旅拍主題列車等你來(lái)打卡

央視新聞客戶端2025-01-02 14:34:18

俄羅斯一客機(jī)沖出跑道 無(wú)傷亡報(bào)告

天眼新聞2025-01-03 08:33:12

激烈對(duì)峙,!尹錫悅支持者躺路阻撓調(diào)查

光明網(wǎng)2025-01-03 08:05:01

寧夏銀川地震為何震感強(qiáng)烈 淺源地震效應(yīng)顯著

正觀新聞2025-01-03 08:32:16

濤的飯店火了 獨(dú)特店名引熱議

站長(zhǎng)之家2025-01-03 08:37:39

李錦明受賄偽造武裝部隊(duì)證件案宣判 數(shù)罪并罰獲刑十一年半

瀟湘晨報(bào)?晨視頻2025-01-02 16:53:34

當(dāng)著全世界的面,,日本突然對(duì)華交底,中方回應(yīng)信號(hào)不簡(jiǎn)單 日方展現(xiàn)新姿態(tài)

搜狐網(wǎng)2025-01-02 16:42:36

韓國(guó)法院對(duì)尹錫悅發(fā)布逮捕令后,,總統(tǒng)官邸前警車排成長(zhǎng)龍引發(fā)關(guān)注

同廣文匯2025-01-03 08:04:44

門店阿姨地震逃生時(shí)回后廚關(guān)火 責(zé)任感獲店主點(diǎn)贊

新浪2025-01-03 08:27:42

安理會(huì)爆發(fā)激烈交鋒,,中方當(dāng)場(chǎng)駁斥,澤連斯基突然示好中國(guó),,信息量大 烏局勢(shì)現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

網(wǎng)易2025-01-03 08:00:54

外媒:烏克蘭近期將獲得法國(guó)“幻影”戰(zhàn)機(jī) 烏空軍迎來(lái)新戰(zhàn)力

環(huán)球網(wǎng)2025-01-03 08:32:45

美國(guó)汽車撞人案目擊者誤認(rèn)為是煙花聲 悲劇引發(fā)全美關(guān)注

證券時(shí)報(bào)e公司2025-01-02 16:48:48

新年首個(gè)工作日 3名正廳級(jí)干部被查 反腐持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)

魯中晨報(bào)2025-01-03 08:28:12

家里有白糖的,找出來(lái),,妙用實(shí)在太多了,,現(xiàn)在知道還不遲 生活小幫手

中華網(wǎng)熱點(diǎn)新聞2025-01-03 08:34:05

女孩偷吃烤腸剛嘗一口就被家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn) 機(jī)智舉動(dòng)逗樂(lè)眾人

香菜湖2025-01-03 08:38:12

于正剛和趙露思聊了一小時(shí) 澄清關(guān)系緩和輿論

娛樂(lè)聚焦2025-01-03 08:25:53

美主播評(píng)中國(guó)六代機(jī)“不隱形”翻車 雷達(dá)隱形非肉眼不可見(jiàn)

環(huán)球時(shí)報(bào)2025-01-03 08:02:55

胡錫進(jìn):中日關(guān)系的風(fēng)向在變 新帷幕正在拉開(kāi)

今日頭條2025-01-02 16:51:35

農(nóng)民給收割機(jī)打柴油被罰3萬(wàn)已退款 行政復(fù)議成功

新浪財(cái)經(jīng)2025-01-03 08:28:25

學(xué)校稱老人撬門進(jìn)校被潑冷水已報(bào)警 食堂糾紛引發(fā)爭(zhēng)議

潮新聞客戶端2025-01-03 08:26:28

車主入村借道40秒被收費(fèi)3元 短暫停留引發(fā)爭(zhēng)議

新浪2025-01-03 08:30:18

美國(guó)兩大突發(fā),!拜登、特朗普發(fā)聲 新年首日事件頻發(fā)

東方財(cái)富網(wǎng)2025-01-02 16:40:37

123歲老人說(shuō)能吃能喝能睡是福 知足常樂(lè)享天年

正觀新聞2025-01-03 08:27:58

特斯拉市值一夜蒸發(fā)超5700億元 銷量下滑引發(fā)股價(jià)大跌

新浪財(cái)經(jīng)2025-01-03 08:33:19

直擊殲16新年度首飛訓(xùn)練 錘煉戰(zhàn)斗本領(lǐng)

界面新聞2025-01-02 16:49:22

胡彥斌看楊子哭的反應(yīng) 情感背后的深層解讀

kx.xikd.cn/archives/60...html2025-01-03 08:31:38

新疆阿克蘇拜城發(fā)生3.2級(jí)地震 震源深度10公里

北青網(wǎng)2025-01-03 08:37:56

馬斯克暗示美國(guó)兩地汽車事件有關(guān)聯(lián) 或涉恐怖主義行為

界面新聞2025-01-03 07:47:36

伊朗稱侵犯敘主權(quán)的人終將被擊退 敘利亞人民將獲勝

光明網(wǎng)2025-01-02 16:46:38

馬斯克回應(yīng)Cybertruck爆炸事件 排除車輛安全問(wèn)題

環(huán)球時(shí)報(bào)2025-01-03 07:47:18

女子時(shí)隔11年再生一對(duì)龍鳳胎 試管嬰兒帶來(lái)新希望

趙慶灃律師2025-01-03 08:32:00

暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出,,中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光 疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)

www.shtlznkj.com/post/171...html2025-01-03 08:36:05

馬斯克就汽車爆炸事件發(fā)聲 特斯拉團(tuán)隊(duì)正調(diào)查此事

環(huán)球網(wǎng)2025-01-02 16:44:36