反家庭冷暴力,如何才能落到實(shí)處 | 新京報(bào)專欄

▲家庭成員之間的冷淡或漠視,,作為一種冷暴力,,后果不亞于身體侵害,,同樣不為法律所容忍。圖/IC photo

據(jù)報(bào)道,安徽省人大常委會于近日審議了《安徽省實(shí)施〈中華人民共和國反家庭暴力法〉辦法(草案)》,擬將冷淡,、漠視等行為納入家暴,最快24小時(shí)出人身保護(hù)令,。這一立法,,再次引發(fā)了人們對家庭冷暴力的普遍關(guān)注。

《反家庭暴力法》已于2016年3月1日起施行,。根據(jù)該法第二條規(guī)定,,家庭暴力是指家庭成員之間以毆打、捆綁,、殘害,、限制人身自由以及經(jīng)常性謾罵、恐嚇等方式實(shí)施的身體,、精神侵害行為。而此次草案列舉的冷淡或漠視,,作為一種冷暴力,,后果不亞于身體侵害,因此法律同樣不應(yīng)容忍,。

事實(shí)上,,在安徽之前,于2020年8月施行的《吉林省反家庭暴力條例》,,也已將冷暴力納入家暴范疇,,規(guī)定采取冷淡,、漠視等具體行為方式為家庭暴力。各地明確對家庭冷暴力予以立法規(guī)制,,足以體現(xiàn)社會在此方面的基本共識,。

當(dāng)然,與此同時(shí),,我們也應(yīng)充分考量受害人群是否能夠及時(shí)識別冷暴力并發(fā)出呼救,,以及反冷暴力在司法實(shí)踐中的可操作性。

▲2021年11月23日,,“11·25”國際反家暴日前夕,安徽省淮北市相山區(qū)婦兒工委組織成員單位舉行反對家庭暴力法治宣傳活動,。圖/IC photo

地方立法是對冷暴力旗幟鮮明的表態(tài)

現(xiàn)實(shí)里,,冷暴力并不鮮見,家庭成員之間的冷淡,、漠視,,體現(xiàn)為一種精神上的折磨和侮辱,有時(shí)會直接導(dǎo)致受害人的抑郁,。但很多時(shí)候,,受害人并沒有意識到自己正在被傷害。長期遭受冷暴力的人,,容易出現(xiàn)情緒表達(dá)障礙和性格扭曲,,而這也往往又成為受害人繼續(xù)被暴力對待的理由。

冷暴力由于復(fù)雜而隱蔽,,在法庭上很難舉證,。因此,從預(yù)防的角度,,首先要從源頭上對冷暴力案件受害者進(jìn)行更為全面的保護(hù),,使之能夠識別并抵抗這種隱秘的暴力風(fēng)險(xiǎn)。

受害人遭受家庭冷暴力,,一般會經(jīng)過三個(gè)階段:開始時(shí),,受害人感到吃驚,不肯相信,;然后感到恐懼,,努力討好;最后感到抑郁,,自我攻擊,。一旦冷暴力成為習(xí)慣,受害人將失去反抗的欲望和能力,。

有人疑惑,,這種無形的傷害真的存在嗎,?如果真的存在,為什么受害人要停留在這種“無回應(yīng)之境”中,,讓受虐成為習(xí)慣,?其實(shí),這種質(zhì)疑本身也很容易對受害人造成二次傷害,。

我們常常見到打破沉默說出秘密的女性,,陷入“被害人過錯(cuò)”的漩渦。一些貌似洞察真相的聲音傳來:別人怎么對待你,,是你允許的,。言下之意就是,都是你性格的問題,,你家人才會家暴你,;都是你無法溝通,你家人才會漠視你,。

這很容易讓受害人產(chǎn)生強(qiáng)烈的自責(zé)感,,陷入自我懷疑和巨大的矛盾心理中,要么不敢面對,、不敢呼救,,要么遮遮掩掩、欲語還休,。

其實(shí),,和性侵案件一樣,冷暴力里沒有完美受害人,。受害人本身因?yàn)樵馐芫衽按萑氲妥宰?,一旦被質(zhì)疑,就會形成更可怕的二次傷害,,從而使得家暴受害人維權(quán)的門檻變高,。

因此,地方立法將冷淡,、漠視納入家暴范疇,,是一次旗幟鮮明的表態(tài)。尤其是通過對冷暴力行為的列舉,、解釋和說明,,使得受害人能夠辨別自身處境,從而不必陷入自我歸因,,或因懼怕、羞恥而回避他人和社會的支持與庇護(hù),。

▲2013年11月25日,,在厄瓜多爾基多,婦女們面畫“傷痕”參加國際反家暴日游行,。家庭暴力是一個(gè)全球性問題,,在世界范圍內(nèi)都較為常見。圖/新華社

可嘗試以舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移來保護(hù)弱勢群體

鑒于家庭冷暴力案件的特殊性,,法官在審理此類案件時(shí),,應(yīng)堅(jiān)持職權(quán)主義的訴訟模式,主導(dǎo)該類案件的全部訴訟過程,,在一定程度上引導(dǎo)當(dāng)事人進(jìn)行舉證,。

在我國的類似案件中,當(dāng)受害人已經(jīng)舉出初步證據(jù)證明存在冷淡,、漠視等冷暴力行為時(shí),,可考慮由施害人提供證據(jù)證明自己不存在對受害人的精神傷害的故意或過失行為,以舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移來保護(hù)弱勢群體,。

總之,,法官應(yīng)積極拓寬對證據(jù)類型的認(rèn)知渠道,有效利用報(bào)案材料,、醫(yī)療記錄,、咨詢記錄、證人證言等一系列證據(jù)對此類案件進(jìn)行公正認(rèn)定,。簡言之,,可通過庭審,運(yùn)用邏輯推理并結(jié)合生活經(jīng)驗(yàn)來綜合判斷證據(jù),。

此外,,對家庭暴力受害人而言,人身安全保護(hù)令是一道護(hù)身符,,同時(shí)對施暴者也是一種震懾和警示,,很大程度上約束了施暴者的暴力行為。

因此,,充分發(fā)揮人身保護(hù)令的就是事前預(yù)防作用,,由人民法院、公安局和受害人所在社區(qū)通力合作,,確保人身安全保護(hù)令的執(zhí)行力,,甚至對于相關(guān)判決文書的宣傳,也都是反冷暴力的重要途徑,。

人性有一個(gè)普遍的弱點(diǎn),,那就是怯懦。但正如英國作家JK·羅琳所說,,不要懼怕提任何名字,,因?yàn)槟憧謶帜莻€(gè)名字,,就是在恐懼那背后的人,這會讓他們得逞,、更加猖狂,。對于家庭冷暴力,也當(dāng)如此,。

希望各地的反冷暴力立法能夠如陽光照射到那些人性陰暗的角落,,給予受害人直面危險(xiǎn)的勇氣,使之免于恐懼,、免于暴力,。

新京報(bào)特約撰稿人|陳碧

校對|趙琳

推薦閱讀

被跨省異地連續(xù)追捕15天9名電詐嫌犯落網(wǎng)

封面新聞2022-03-27 18:51:06

男子卸載“國家反詐中心”APP后當(dāng)天被騙6萬元

封面新聞2022-03-27 18:51:00

東航MU5735七日祭:鮮花指引回家路

封面新聞2022-03-27 16:11:00

超100場演訓(xùn),,美軍在南海耍啥鬼花樣?

央視軍事2022-03-27 10:50:36

烏克蘭國際軍團(tuán),怎么一個(gè)比一個(gè)跑得快,?

觀察者網(wǎng)2022-03-27 11:23:24

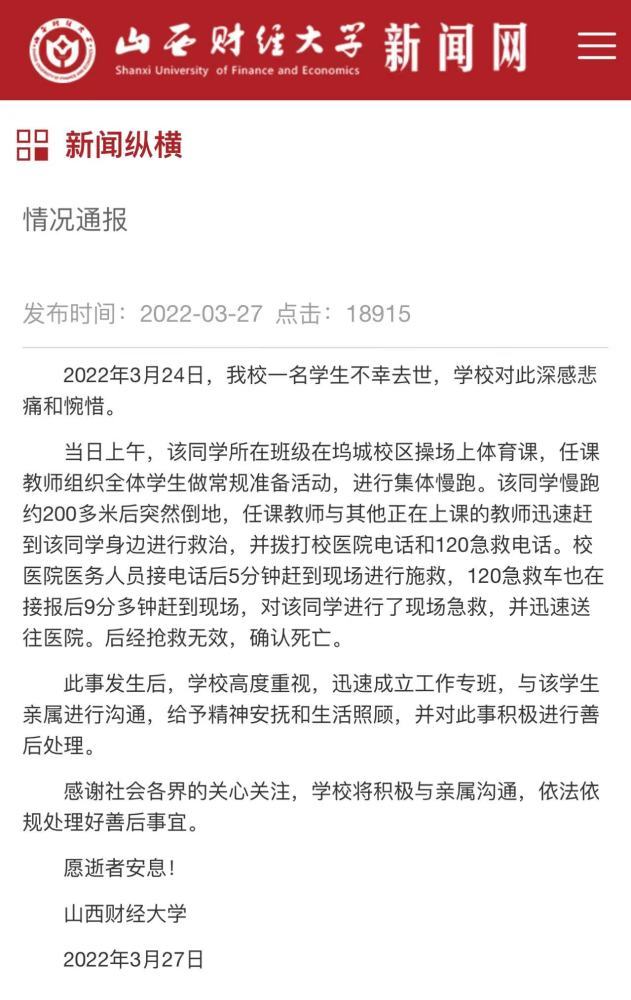

山西財(cái)大一女生跑步猝死 網(wǎng)傳消息質(zhì)疑搶救不及時(shí) 校方澄清

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-03-27 11:10:02

東航MU5735遇難者頭七祭:愿逝者安息 悲劇不再

快科技2022-03-27 07:33:06

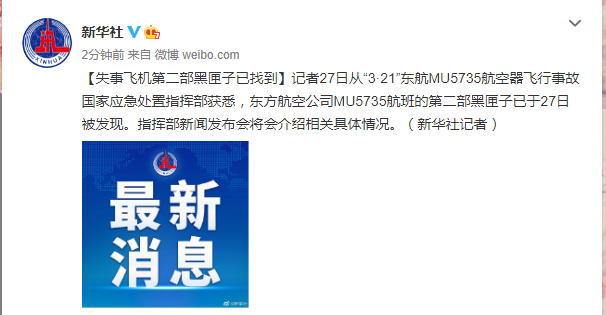

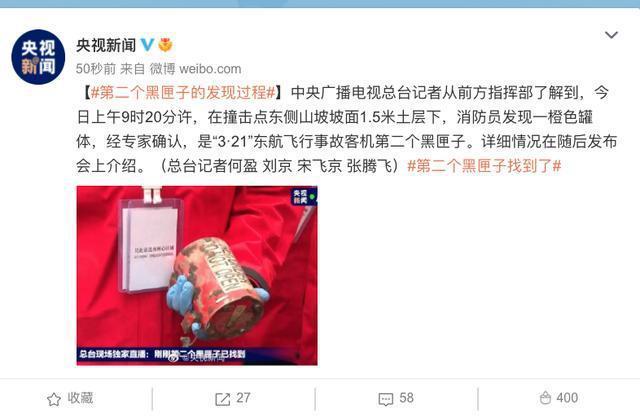

突發(fā)!“3·21”東航飛行事故客機(jī)第二個(gè)黑匣子已找到

新京報(bào)2022-03-27 11:07:25

黑匣子發(fā)現(xiàn)過程:在撞擊點(diǎn)東側(cè)山坡1.5米土層下

2022-03-27 15:15:50

俄國防部公開俄軍工兵戰(zhàn)場排爆畫面

2022-03-27 13:31:10

搜救人員腰系繩子下陡山搜救 沒膝淤泥阻止不了搜尋的腳步

東北網(wǎng)2022-03-27 08:59:27

拜登這話一出,克宮回應(yīng):他可做不了這個(gè)主,!

環(huán)球網(wǎng)2022-03-27 15:09:26

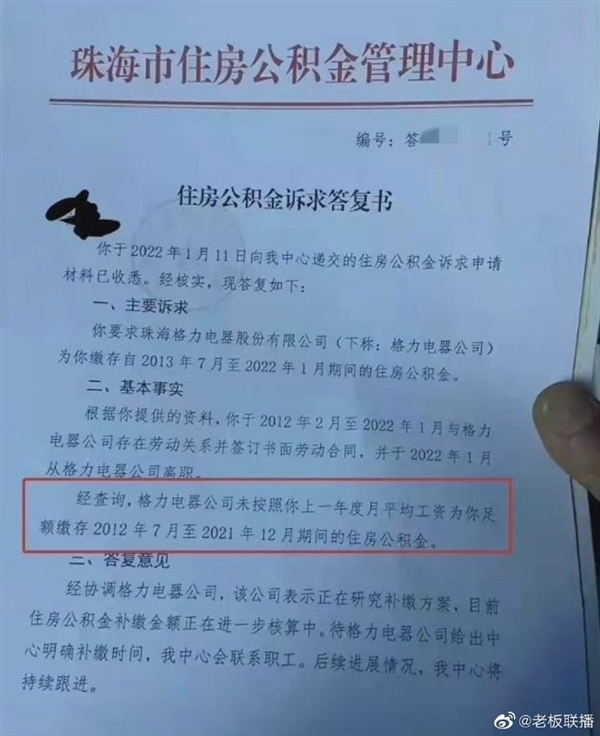

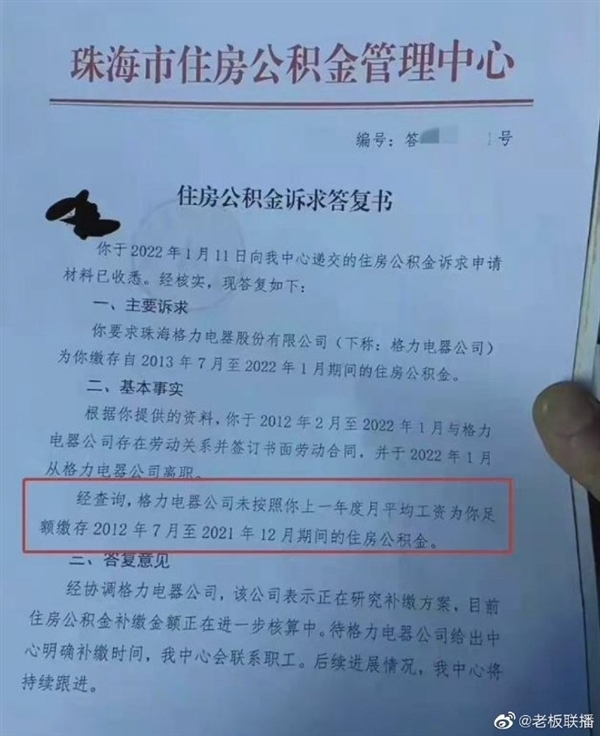

格力未給員工足額繳納公積金 董明珠曾建議個(gè)稅起征點(diǎn)提高至1萬元

快科技2022-03-27 07:25:07

卡-52直升機(jī)在烏克蘭實(shí)戰(zhàn)

2022-03-27 13:32:04

俄羅斯某種意義上成了顛覆舊秩序的革命者

觀察者網(wǎng)2022-03-27 14:28:40

外國網(wǎng)民恍然大悟:這就是美國挑起戰(zhàn)爭的原因之一

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-03-27 10:15:39

“對中國人來說,最高愛國主義是投資本國經(jīng)濟(jì)”

環(huán)球網(wǎng)2022-03-27 11:16:40

失事客機(jī)的第二個(gè)黑匣子找到了,!

長安街知事2022-03-27 11:13:02

網(wǎng)傳格力未給員工足額繳納公積金 公積金中心:屬實(shí)且并非個(gè)例

快科技2022-03-27 09:06:49

搜救現(xiàn)場舉行集體哀悼:全場鳴笛 默哀三分鐘

2022-03-27 14:48:48

美國財(cái)政部長:“美國現(xiàn)在沒必要制裁中國”

觀察者網(wǎng)2022-03-27 10:36:07

第二個(gè)黑匣子發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié):在1.5米土層下挖出

瀟湘晨報(bào)2022-03-27 11:53:00

俄中斷與日和平條約談判,,俄日軍事關(guān)系或趨于緊張

澎湃新聞2022-03-27 10:58:03

東航事故現(xiàn)場舉行遇難者哀悼活動,搜救人員等肅穆而立

人民日報(bào)客戶端2022-03-27 15:28:03

企圖經(jīng)濟(jì)絞殺俄羅斯 拜登赴歐在憋什么大招,?

直新聞2022-03-27 14:18:33

055型驅(qū)逐艦的雷達(dá),,如何趕超美國?

兵工科技2022-03-27 11:05:09

科學(xué)家在人體血液當(dāng)中發(fā)現(xiàn)微塑料顆粒:有對人體細(xì)胞造成損害的可能

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-03-27 07:18:29

還原東航失事事故搜救現(xiàn)場 這些細(xì)節(jié)令人淚目

北晚在線2022-03-27 10:43:38

俄羅斯駐法國使館發(fā)漫畫諷刺美歐引熱議 法國:無法接受

東北網(wǎng)2022-03-27 14:19:37

網(wǎng)曝上海一老人因隔離無法出門配藥自殺 家屬澄清

新民晚報(bào)2022-03-27 15:10:24

這片孕育中東時(shí)尚的土地 正面臨著混亂 動蕩和危機(jī)

瞭望智庫2022-03-27 11:36:24

失事客機(jī)第二個(gè)黑匣子已找到,,今日13點(diǎn)送回北京

央視新聞2022-03-27 15:09:29

東航MU5735上132人全部遇難 如何疏解遇難者家屬的哀痛?

人民資訊2022-03-27 10:23:03

23年前那場狂轟濫炸的戰(zhàn)爭 世人該汲取什么教訓(xùn)?

2022-03-27 15:15:07

美財(cái)長稱現(xiàn)在"沒必要"制裁中國 美高級官員正在私下與中國接觸

觀察者網(wǎng)2022-03-27 07:51:52