古人消暑有“涼”方

赤日炎炎,,7月是全國(guó)大多數(shù)地區(qū)平均氣溫最高的一個(gè)月,小暑,、三伏,、大暑這些“熱”詞在這個(gè)月份撲面而來。新荷,、蟬鳴,、西瓜、水蜜桃,,大自然以新的物態(tài)迎接夏天,,人們也開始“吹空調(diào)、食冷飲”的居家避暑生活,。得益于現(xiàn)代科技的發(fā)展,,我們的夏天可以過得頗為愜意。那么,,距今千年前的古人,,暑熱如炊,又是如何度過的呢,?

山林尋幽,,夏日之趣

“天氣熱,找個(gè)涼快地兒待著,?!北苁羁刹皇窃蹅儸F(xiàn)代人的專利,古人尋幽的足跡可不少,,“避暑空林酌,,行歌采綠薇”,,山林修篁,綠蔭重重,,恰是夏日好去處,。

自然之中,自有幽涼處,,湖邊,、山林,、洞內(nèi)納涼是較為平常的辦法,。明代的錢塘名士高濂在其作《四時(shí)幽賞錄》中分享了其去飛來洞避暑的經(jīng)歷:“靈鷲山下,巖洞玲瓏,,周回虛敞,,指為西域飛來一小巖也,。氣涼石冷,入徑凜然,。洞中陡處,,高空若堂,,窄處方斗若室,,俱可人行無礙頂處。三伏熏人,,燎肌燔骨,,坐此披襟散發(fā),,把酒放歌,俾川嗚谷應(yīng),清冷灑然,,不知人世今為何月?!睙o數(shù)的文人墨客都將避暑作為夏日之趣,賞荷,、讀書,、垂釣……當(dāng)素樸的躲暑需求遇上文人墨客,又添雅意,。

風(fēng)送荷香,,親水納涼

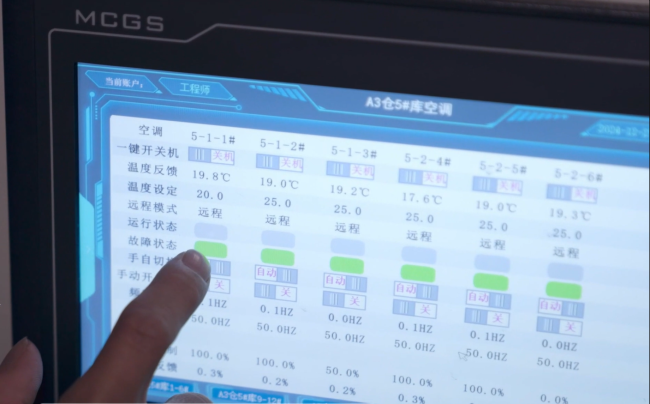

雖說自然之境中,幽涼處不少,,但外出避暑總免不了舟車勞頓之苦,于是,古人在居家避暑上開動(dòng)腦筋?!拔逶萝饺厮顩觥?,風(fēng)送荷香,、親水納涼就是人間樂事,。一些人家引水入戶,,建造涼亭,、水殿,。

在唐代,,有一種臨水而建的“涼屋”,或采用類似水車方式推動(dòng)扇輪搖轉(zhuǎn),或者利用機(jī)械將水傳到屋頂,,然后沿檐而下,如此便可將縷縷涼氣送入屋中。還有一種涼屋,,設(shè)計(jì)更為完備,,有文為證:霍仙別墅,,一堂之中開七井,皆以鏤雕之盤覆之,,夏月坐其上,,七井生涼,,不知暑氣,。

推薦閱讀

安倍晉三的最后一刻|事發(fā)

新京報(bào)2022-07-08 23:37:59

動(dòng)解|侵襲西安北京的BA.5,,有多毒?

新京報(bào)2022-07-08 23:07:59

奮斗者·正青春丨帶領(lǐng)鄉(xiāng)親致富的“葦編姑娘”

新華社2022-07-08 22:20:59

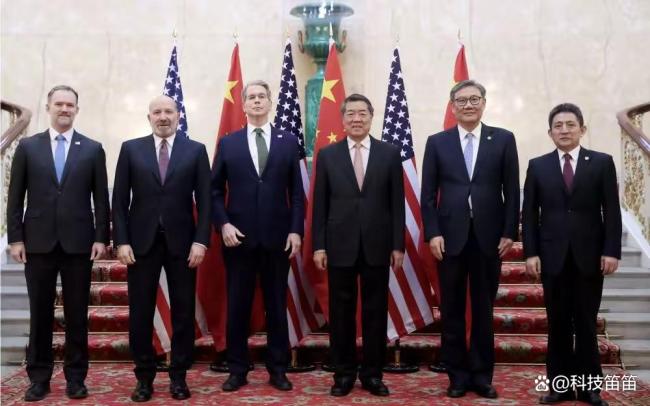

又一美國(guó)參議員竄訪臺(tái)灣 臺(tái)民眾:黃鼠狼給雞拜年

海外網(wǎng)2022-07-08 05:29:32

俄稱繼續(xù)打擊烏軍目標(biāo),,烏稱多地戰(zhàn)事激烈

央視網(wǎng)2022-07-08 05:22:04

安倍正在重癥監(jiān)護(hù)室接受治療 槍擊瞬間現(xiàn)場(chǎng)視頻曝光

人民網(wǎng)2022-07-08 15:25:21

日本為何盛產(chǎn)刺客 武士道文化具有道德與惡雙重性

重慶晨報(bào)2022-07-08 14:17:27

安倍晉三中槍,,對(duì)日本政局將產(chǎn)生哪些影響?變數(shù)多

新京報(bào)2022-07-08 15:40:28

解析波蘭防空反導(dǎo)系統(tǒng)

2022-07-07 09:25:44

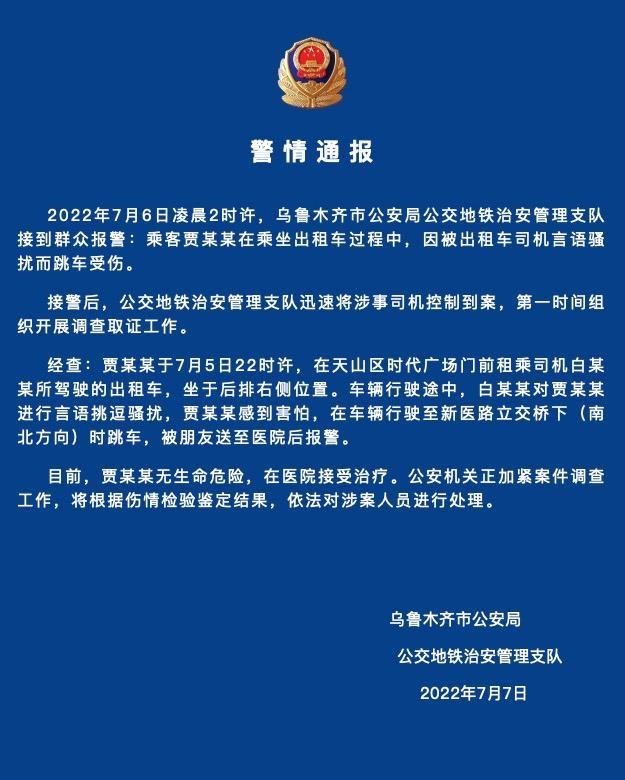

乘客被的哥言語騷擾跳車 警方通報(bào)正進(jìn)行傷情鑒定

光明網(wǎng)2022-07-08 14:39:50

空軍地導(dǎo)部隊(duì),擊落多批“來襲目標(biāo)”,!

央視軍事2022-07-08 05:10:15

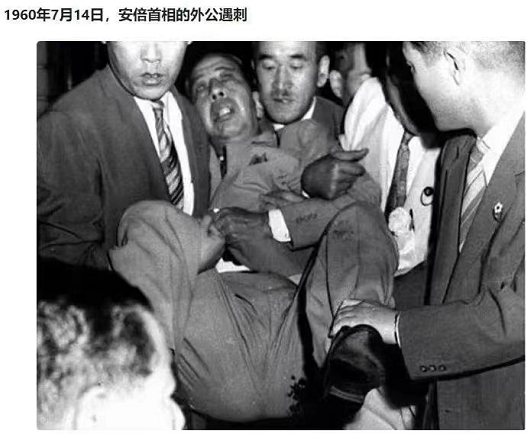

安倍晉三外祖父62年前也曾遇刺,,也是7月,!

中國(guó)能源報(bào)2022-07-08 15:20:33

烏武裝部隊(duì)總參謀部:已建立對(duì)蛇島的實(shí)際控制

央視網(wǎng)2022-07-08 05:25:53

安倍最新傷情:考慮安裝人工心肺 否則會(huì)損傷大腦

海外網(wǎng)2022-07-08 16:09:31

俄批量生產(chǎn)S-500防空導(dǎo)彈系統(tǒng)意義重大

2022-07-07 09:33:11

美軍直升機(jī)設(shè)備脫落 5枚導(dǎo)彈墜入太平洋

央視新聞2022-07-08 05:13:30

韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅命令軍方:若朝鮮挑釁迅即對(duì)其懲罰

參考消息2022-07-08 05:44:34

為秘密行動(dòng)準(zhǔn)備,?美軍演練核潛艇投送特種部隊(duì)

參考消息2022-07-08 05:35:53

外交部回應(yīng)安倍晉三中槍事件:希望安倍脫離危險(xiǎn)早日康復(fù)

央視新聞客戶端2022-07-08 15:39:55

安倍夫人乘車緊急離開東京住宅

燃新聞2022-07-08 14:19:09

安倍最新傷情:正在醫(yī)院接受緊急手術(shù),考慮安裝人工心肺

海外網(wǎng)2022-07-08 15:29:35

西媒盤點(diǎn):烏克蘭想要但西方絕不會(huì)提供的先進(jìn)武器

參考消息2022-07-08 05:43:11

美媒:美寄望高空太陽能氣球跟蹤高超音速武器

參考消息2022-07-08 05:32:50

英國(guó)首相約翰遜與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基通電話

央視新聞2022-07-08 05:24:20

德總理稱烏不會(huì)獲得“北約式”安全保障

央視新聞2022-07-08 05:23:13

槍擊安倍嫌犯山上徹也正面照公布 3名警察協(xié)力將其制服

瀟湘晨報(bào)2022-07-08 15:12:33

新型車載加榴炮,跨晝夜射擊超震撼,!

央視軍事2022-07-08 05:18:40

美媒鼓吹美日打造“技術(shù)聯(lián)盟”抗衡中國(guó)

參考消息2022-07-08 05:38:13

外媒:英國(guó)“斷然否認(rèn)”外交官在伊朗被抓

參考消息2022-07-08 05:31:14

嫌犯供述:對(duì)安倍不滿 打算殺掉他 使用自制槍射擊

海外網(wǎng)2022-07-08 15:30:00

特朗普:安倍中槍絕對(duì)是毀滅性消息,他是我真正的朋友,!

北晚在線2022-07-08 14:41:05

安倍正在重癥監(jiān)護(hù)室接受治療,,岸田文雄就安倍晉三遭槍擊事件表態(tài),!

環(huán)球網(wǎng)2022-07-08 14:58:01

安倍右頸部和左胸皮下因槍傷出血

央視新聞客戶端2022-07-08 14:29:13

襲擊日本前首相的嫌犯供述:對(duì)安倍不滿 打算殺掉他

海外網(wǎng)2022-07-08 14:09:48

嫌犯開槍前一直在安倍身后埋伏 演講告一段落時(shí)他還隨人群鼓掌

長(zhǎng)安街知事2022-07-08 14:35:10