中國故事|十八洞村的“十年之變”

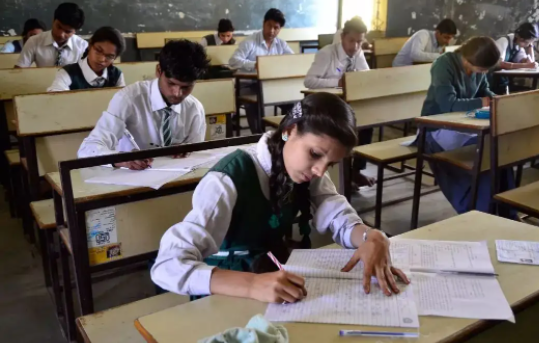

7月2日,,在湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村,楊正邦在自家農(nóng)家樂打掃衛(wèi)生,。新華社記者薛宇舸攝

新華社長沙7月23日電題:十八洞村的“十年之變”

新華社記者

進入7月,44歲的楊正邦就沒睡過一個懶覺,,他要在每天凌晨5點左右開始為自家民宿備菜,。

民宿提供一日三餐的服務,楊正邦是老板也是主廚,。為了讓食材新鮮,,每天晚上他開車到周邊農(nóng)戶家收菜。如果遇到臨時加餐,,他就得在深夜12點后趕去40公里外的午夜農(nóng)貿(mào)市場買菜,。

“暑假是旅游旺季,平均一天要招待400多個客人,,毛收入2000元,。”楊正邦樂此不疲,,“雖然累點,,但有事情做,就踏實,?!?/p>

楊正邦的家鄉(xiāng)在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣十八洞村,一個位于武陵山脈腹地的小苗寨,。

4月25日,,楊正邦(前右)一家合影。新華社記者薛宇舸攝

十年前,,十八洞全村貧困發(fā)生率一度高達57%,,村民人均純收入僅1668元,集體經(jīng)濟空白。楊正邦見證過當時艱難的日子,?!案厣伲N田一年到頭也沒什么收入,。沒有路,,外面的人也進不來?!?/p>

那時,,村里有能力的人紛紛外出謀生,楊正邦也是其中之一,。他去沈陽開過攪拌機,,到寧波維修過信號塔。

青壯年勞動力的流失,,使十八洞村陷入“貧困逼人走,,人走更貧困”的惡性循環(huán)。一些人指望靠政府救濟過日子,。

黨的十八大以來,,湖南全省上下堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,,“實事求是,、因地制宜、分類指導,、精準扶貧”的理念也在十八洞村落地開花,。

扶貧工作隊進駐十八洞村,挨家挨戶為貧困群眾“量身定制”幫扶措施,,搭建平臺,,創(chuàng)造脫貧致富的條件。

村里的優(yōu)勢資源不斷地被開發(fā)出來,。村民們說,,十年來最大的收獲是把“種什么、養(yǎng)什么,、從哪里增收”的問題弄明白了,。

十八洞村黨支部書記施金通介紹,全村形成了旅游,、山泉水,、勞務、種養(yǎng),、苗繡五個產(chǎn)業(yè),,村民的日子如同芝麻開花節(jié)節(jié)高,。2016年,十八洞成為湖南首批脫貧出列的貧困村,。

“這些產(chǎn)業(yè)不僅使我們成功脫貧,,也為后續(xù)鄉(xiāng)村振興提供了有力支撐?!笔┙鹜ㄕf,,在產(chǎn)業(yè)壯大的同時,十八洞村的建設改造也遵循“修舊如舊”的原則,,苗寨風貌在變化中得到了保護和提升,。

湖南師范大學中國鄉(xiāng)村振興研究院副院長陸福興認為,激發(fā)群眾內(nèi)生動力是“精準扶貧”的精髓,,也是十八洞村全面脫貧的重要推動力,。

基礎設施的改善和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使村里出現(xiàn)“人才回流”,?;剜l(xiāng)的村民中,既有楊正邦這樣長年在外打工的中年漢子,,更有許多朝氣蓬勃的年輕人,。

7月2日,在湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村拍攝的施康,。新華社記者薛宇舸攝

推薦閱讀

視頻│核酸采樣后多久能出結果,?記者多路探訪

新京報2022-07-23 01:18:00

動解|白鱘滅絕,,如何定義,?

新京報2022-07-22 23:47:59

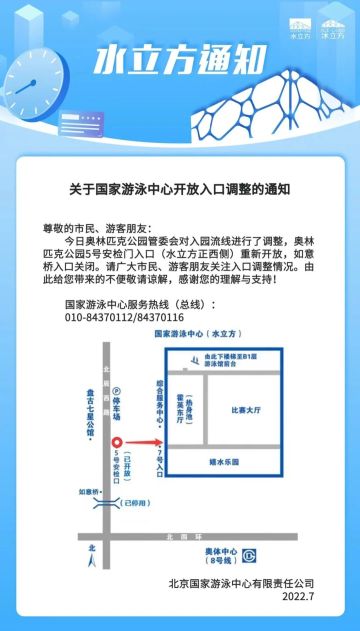

水立方調(diào)整開放入口

新京報2022-07-22 22:31:03

林志穎仍在重癥室 將進行二輪手術 車禍瞬間視頻曝光

快科技2022-07-23 13:48:36

畢業(yè)啦,!空軍首批殲10飛行學員平均年齡23歲

央視軍事2022-07-23 06:34:56

俄打擊多套“海馬斯”,烏多地阻俄進攻

央視新聞客戶端2022-07-23 15:24:04

陸軍戰(zhàn)士瀕海訓練場面超火熱

央視軍事2022-07-23 06:38:01

拜登得了癌癥?白宮回應:是之前已經(jīng)移除的皮膚癌

重慶晨報2022-07-21 14:18:41

北海疫情下,滯留潿洲島的八天八夜

新京報2022-07-22 09:54:51

重要突破,!中國艦載無人直升機試飛成功

央視軍事2022-07-23 06:42:38

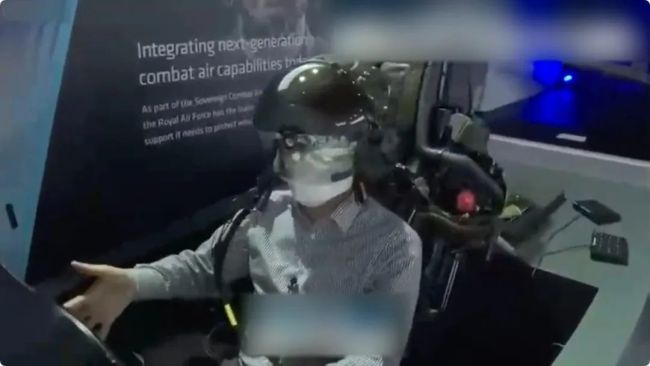

5年內(nèi)首飛,?英國要聯(lián)手日本打造第六代戰(zhàn)機

央視軍事2022-07-23 15:33:18

尹錫悅囑咐韓外長向中方事先說明這些問題消除誤解

參考消息2022-07-23 06:55:30

男子不滿后車按喇叭將單車鎖路中間 網(wǎng)友:沒倒在你車前算你走運!

快科技2022-07-21 08:04:39

滴滴被處80.26億元罰款 CEO程維總裁柳青各罰100萬

新華社2022-07-21 14:31:38

四川一90后男公務員出軌50歲女領導被降職

時間視頻2022-07-22 09:14:37

英媒炒作:這將是迄今英國對華最強硬舉措

觀察者網(wǎng)2022-07-23 06:59:34

“00后”,!他們,成為最年輕的三代機戰(zhàn)斗員

央視軍事2022-07-23 15:30:31

不久后美國會爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn),?超半數(shù)美國人真這么想

環(huán)球資訊+2022-07-22 16:11:34

北約多國升級潛艇救援系統(tǒng)

中國軍網(wǎng)2022-07-23 06:32:20

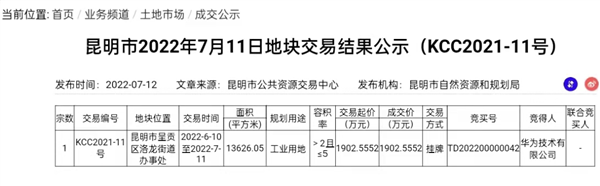

華為斥資1900萬在昆明拿20畝地加大投資布局

快科技2022-07-21 08:27:49

四川什邡21名兒童腺病毒陽性,,均在同一游泳館游過泳

國是直通車2022-07-23 13:54:50

首批殲-10飛行學員結業(yè)奔赴作戰(zhàn)部隊

中國軍網(wǎng)-解放軍報2022-07-22 15:59:38

90后男公務員出軌50歲女領導被降職 聊天記錄露骨

和訊網(wǎng)2022-07-22 14:19:24

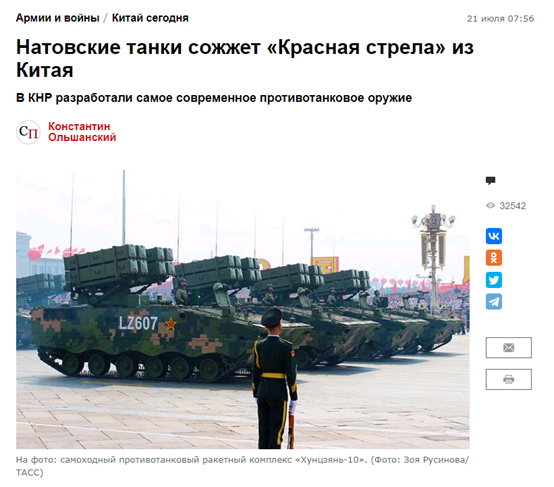

“中國紅箭導彈將讓北約坦克燃燒”

樞密院十號2022-07-22 16:15:32

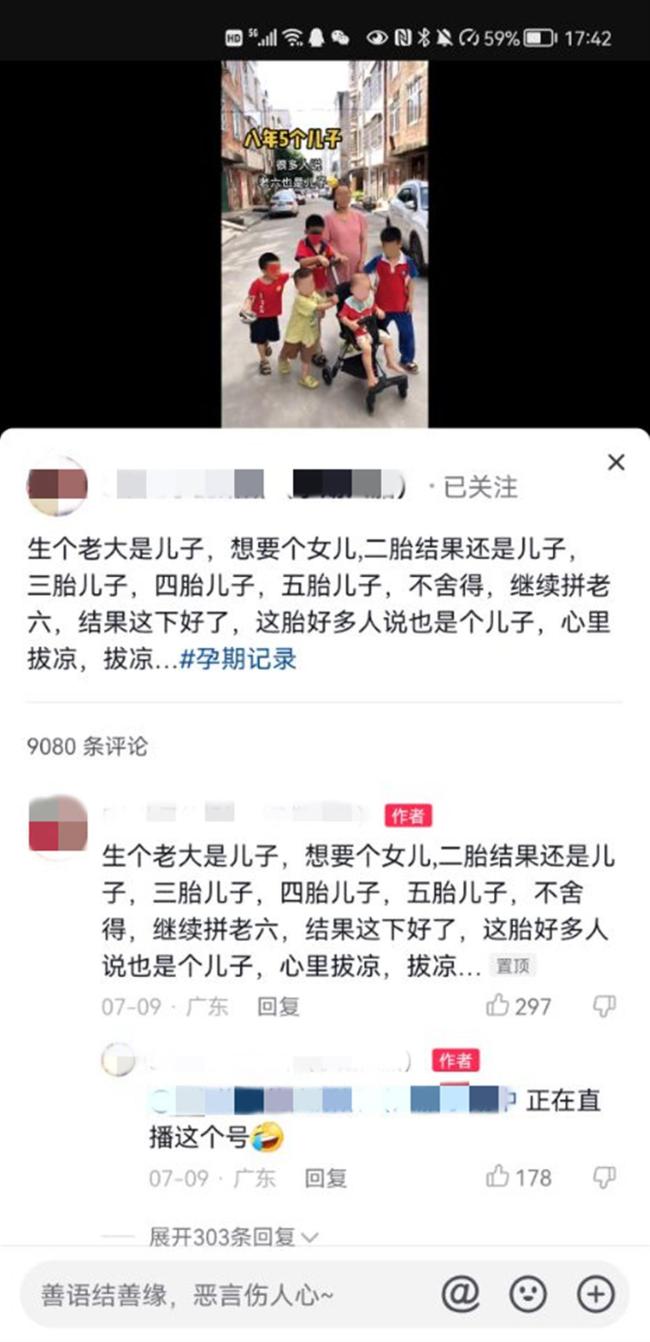

印度“高考”安檢強迫女生脫內(nèi)衣 女孩感到被羞辱

瀟湘晨報2022-07-21 14:38:19

林志穎父子出車禍 特斯拉燃起大火:當時滿臉鮮血

鳳凰網(wǎng)2022-07-22 14:09:39

鐵翼飛旋,直擊海軍第41批護航編隊訓練現(xiàn)場

人民海軍2022-07-22 16:07:34

90后女子生5子又懷第六胎 當?shù)鼗貞簳簾o處罰措施

安徽網(wǎng)2022-07-22 07:37:38

林志穎傷情:面部和肩膀骨折需手術 特斯拉回應

每日經(jīng)濟新聞2022-07-23 07:41:36

500億北交所一哥董事長被立案調(diào)查 涉嫌內(nèi)幕交易,,去年漲薪超200萬

每日經(jīng)濟新聞2022-07-21 08:21:38

印度第二位女總統(tǒng)有何來歷?是一位村委會主任的女兒

每日經(jīng)濟新聞2022-07-22 09:21:05

唐山疑再現(xiàn)打人事件 女子躺地哭喊,,圍觀群眾無人上前

眾報新聞2022-07-23 14:05:22

因一塊黑板報而感動百萬網(wǎng)友的戰(zhàn)士找到了!

中國軍網(wǎng)-解放軍報2022-07-22 16:03:02

蔡英文向大陸遞橄欖枝未獲回應,?國臺辦回應

海外網(wǎng)2022-07-23 06:57:40

中老“和平列車-2022”展開全流程聯(lián)合演練

國防部發(fā)布2022-07-23 15:26:59