王立勝:未來(lái)鄉(xiāng)村應(yīng)是中國(guó)式現(xiàn)代性的最佳載體(2)

新京報(bào):相比以前的文化產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū),這一次的藍(lán)皮書(shū),,少了產(chǎn)業(yè)的概念,兩者有何不同,?

王立勝:過(guò)去的文化產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū),,更多是從文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策角度,進(jìn)行針對(duì)性的研究,,為政策的調(diào)整,、新政策的制定提供服務(wù)。現(xiàn)在的文化藍(lán)皮書(shū),,研究的層面更加豐富。首先,,有基礎(chǔ)理論研究的部分,,進(jìn)行文化哲學(xué)的理論研究,這方面的研究,,問(wèn)題意識(shí)更強(qiáng),,我們調(diào)研基層在文化振興方面的做法,對(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),、提升到理論的層面,,這樣做的目的,是為我們自身的學(xué)科發(fā)展體系而服務(wù),。其次,,文化藍(lán)皮書(shū)所服務(wù)的對(duì)象,,也不僅是為國(guó)家層面提供政策方面的支持和建議,同時(shí)也面向地方和基層,,文化是社會(huì)發(fā)展中自然生長(zhǎng)出來(lái)的,,文化理論來(lái)源于實(shí)踐。所以,,我們通過(guò)合作性質(zhì)的研究,,觀察基層的各種實(shí)踐,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,形成理論,,再反過(guò)來(lái)服務(wù)于實(shí)踐。

從宏大視野出發(fā)回看鄉(xiāng)土變遷

新京報(bào):《藍(lán)皮書(shū)》中,,一開(kāi)始就以百年為單位,,解讀和梳理了百年鄉(xiāng)土中國(guó)的變遷,為什么要以百年為時(shí)間跨度,?

王立勝:過(guò)去的百年,,實(shí)際上是中華民族偉大復(fù)興的百年,也是鄉(xiāng)土中國(guó)變化最劇烈的百年,。百年之中,,以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為主的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村衰落,基于傳統(tǒng)生產(chǎn)和生活方式的鄉(xiāng)村文化快速消解,。同時(shí),,一代又一代的鄉(xiāng)村建設(shè)者,也都在各個(gè)時(shí)期,,做出了不同的嘗試,、探索和努力。到現(xiàn)在,,隨著鄉(xiāng)村振興的推進(jìn),,中國(guó)的鄉(xiāng)村進(jìn)入了快速追趕現(xiàn)代化的階段,而要理解這種變化,,需要從整個(gè)現(xiàn)代化歷程,、偉大復(fù)興歷程的角度去嘗試。

新京報(bào):《藍(lán)皮書(shū)》編纂過(guò)程中,,有哪些難點(diǎn),?

王立勝:最大的難處之一,可能是去劃分百年中的各個(gè)階段,,是用學(xué)術(shù)的標(biāo)準(zhǔn),,還是文化的標(biāo)準(zhǔn)?最終,我們采用了文明這個(gè)角度,,去理解和劃分百年變遷,,并把百年變遷劃分為四個(gè)階段。第一個(gè)階段從二十世紀(jì)初開(kāi)始,,用費(fèi)孝通,、梁漱溟他們那一代學(xué)人的概念,也就是“鄉(xiāng)土中國(guó)”的階段,。第二個(gè)階段從中華人民共和國(guó)成立開(kāi)始,,稱為“城鄉(xiāng)二元中國(guó)”。第三個(gè)階段從改革開(kāi)放起,,稱為“城鄉(xiāng)兩棲中國(guó)”,。最后一個(gè)階段,是一個(gè)開(kāi)放的,、進(jìn)行式的階段,,從2012年以來(lái),到未來(lái)15年甚至30年,,我們稱為“城鄉(xiāng)融合中國(guó)”,。

推薦閱讀

以案說(shuō)法|胎兒有繼承權(quán)嗎,?

人民網(wǎng)2022-08-04 10:01:14

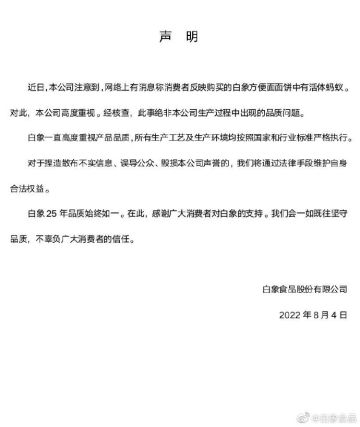

方便面面餅中有活體螞蟻?白象回應(yīng):非品質(zhì)問(wèn)題

新京報(bào)2022-08-04 08:41:00

汛期自救常識(shí)科普丨冰雹天氣應(yīng)對(duì)指南

新華社2022-08-03 21:21:00

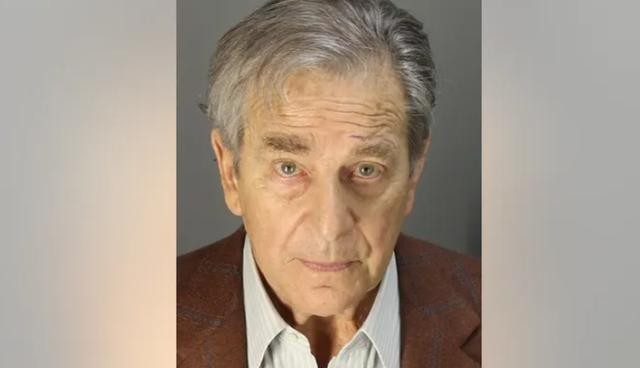

佩洛西丈夫?qū)岂{指控不認(rèn)罪

海外網(wǎng)2022-08-04 11:12:31

韓媒憂佩洛西到訪或加重選邊站壓力 韓方如何表態(tài),?

環(huán)球網(wǎng)2022-08-04 10:44:32

白宮發(fā)言人支支吾吾回應(yīng)佩洛西竄臺(tái)

青蜂俠2022-08-04 11:26:26

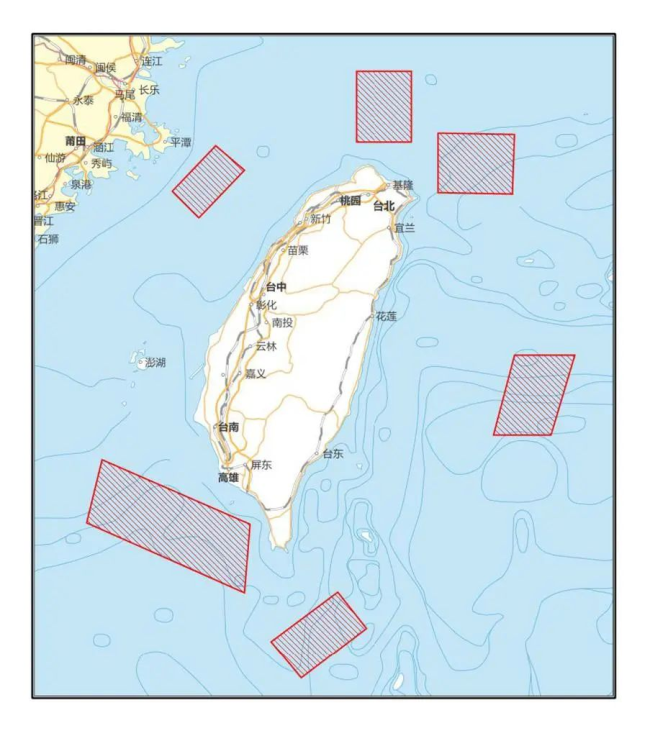

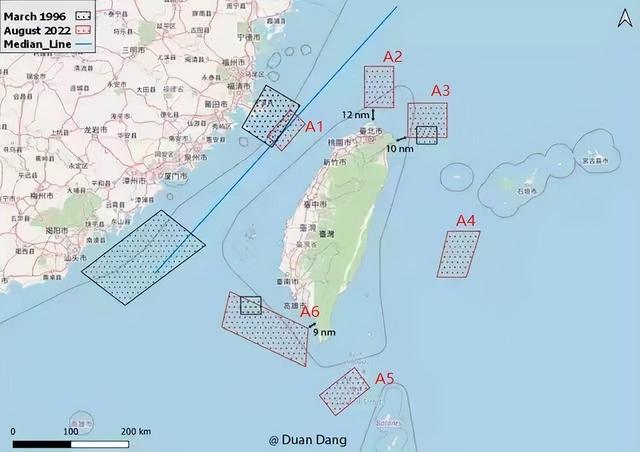

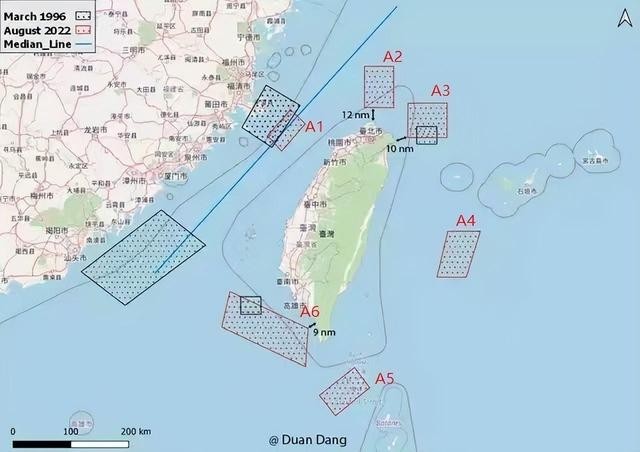

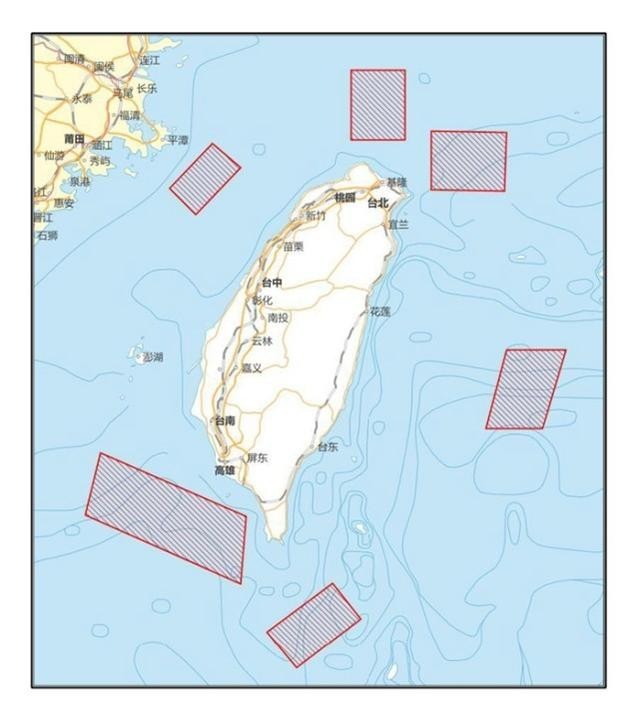

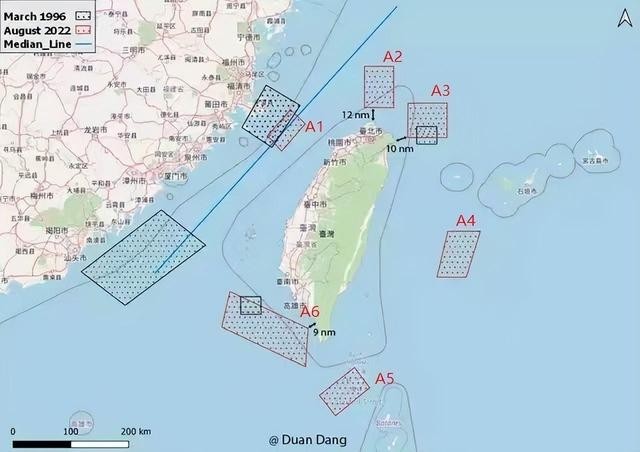

東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊演訓(xùn) 現(xiàn)場(chǎng)曝光 陸??栈鹆θ_(kāi)

北京晚報(bào)2022-08-03 13:38:01

實(shí)戰(zhàn)演訓(xùn)為何選擇環(huán)島六大區(qū)域 國(guó)防大學(xué)教授孟祥青這樣說(shuō)

央視新聞2022-08-04 10:54:00

解放軍“鎖臺(tái)”演習(xí)今天開(kāi)始!專家解釋為什么從4日開(kāi)始

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-08-04 09:07:31

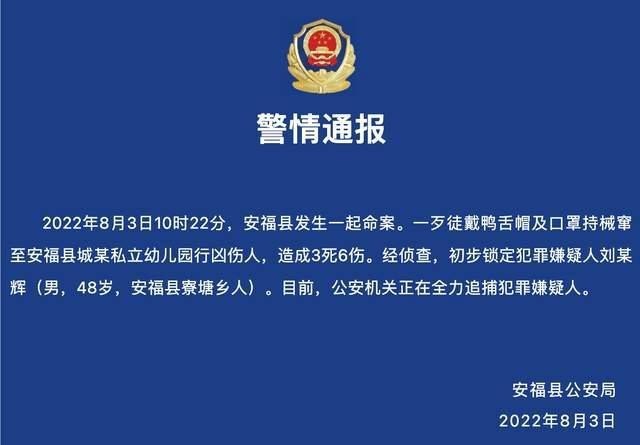

江西男子幼兒園行兇致3死6傷 犯罪嫌疑人仍在逃

光明網(wǎng)2022-08-03 14:39:09

美軍導(dǎo)彈觀測(cè)機(jī)前往監(jiān)視解放軍演習(xí) 從沖繩嘉手納基地出發(fā)

環(huán)球網(wǎng)2022-08-04 11:28:19

解放軍重要軍事演訓(xùn)行動(dòng)已開(kāi)始 演習(xí)區(qū)上空已無(wú)民航機(jī)飛行

央視新聞2022-08-04 12:07:55

實(shí)戰(zhàn)演訓(xùn)為何定于今日開(kāi)始 對(duì)臺(tái)島形成了包圍之勢(shì)

環(huán)球網(wǎng)2022-08-04 10:51:50

佩洛西竄訪制造全球股市動(dòng)蕩 芯片行業(yè)可能會(huì)損失慘重

環(huán)球網(wǎng)2022-08-04 11:21:41

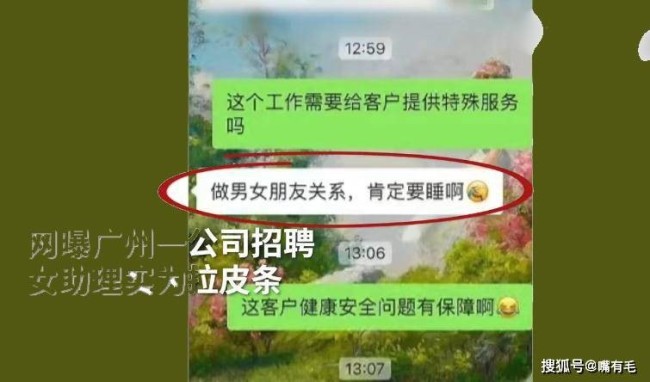

廣州一公司招聘助理要陪客戶睡覺(jué) 網(wǎng)友果斷報(bào)警

2022-08-03 15:16:13

臺(tái)媒:桃園機(jī)場(chǎng)明日取消40個(gè)航班 竄訪惡果開(kāi)始見(jiàn)效

重慶晨報(bào)2022-08-03 14:06:27

一臺(tái)灣籍“臺(tái)獨(dú)”分子在浙江被刑拘:推行“急獨(dú)”路線

央視網(wǎng)2022-08-03 19:42:39

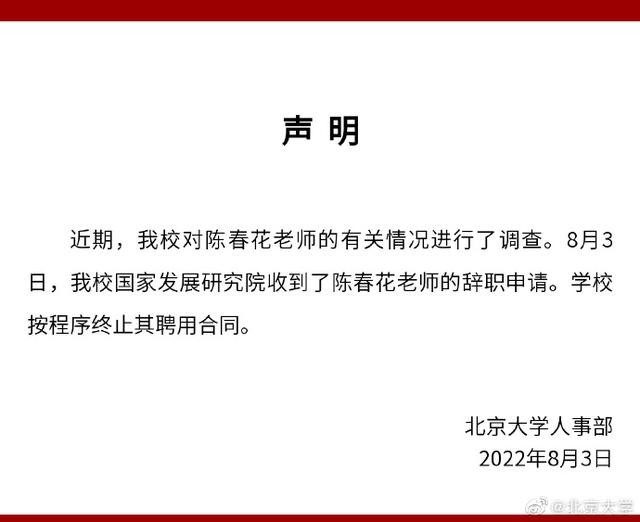

陳春花辭職 北大:終止其聘用合同 回應(yīng)學(xué)歷造假問(wèn)題

新京報(bào)2022-08-03 15:21:23

你打你的,我打我的,好戲還在后面!佩洛西走了,,該輪到我們出牌了

海外網(wǎng)2022-08-04 07:57:42

王毅:犯我中華者必將受到懲處 玩火者絕沒(méi)有好下場(chǎng)

新京報(bào)2022-08-03 14:44:25

美媒詢問(wèn)“是否制裁佩洛西” 中方:該有的都會(huì)有

環(huán)球網(wǎng)2022-08-03 19:25:28

海關(guān)總署暫停臺(tái)灣柑橘類水果等輸入 原因首次公開(kāi)

央視網(wǎng)2022-08-03 13:39:45

國(guó)臺(tái)辦:臺(tái)灣問(wèn)題不是地區(qū)問(wèn)題是中國(guó)內(nèi)政

央視新聞客戶端2022-08-04 11:13:37

蔡英文給佩洛西頒勛章 國(guó)臺(tái)辦:政治鬧劇 奴顏婢膝

映象網(wǎng)2022-08-03 13:52:59

日本稱無(wú)法評(píng)論“佩洛西訪臺(tái)” 國(guó)際社會(huì)強(qiáng)烈譴責(zé)佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)

環(huán)球網(wǎng)2022-08-04 10:21:51

臺(tái)媒:解放軍導(dǎo)彈或飛越臺(tái)灣中央山脈 解放軍可能出動(dòng)?xùn)|風(fēng)新銳彈種

中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)2022-08-04 11:33:36

華春瑩一句中國(guó)古話講給美國(guó)官員:人之患,在于不讀史

央視網(wǎng)2022-08-03 19:53:48

韓總統(tǒng)休假開(kāi)心看戲劇 不見(jiàn)佩洛西 與戲劇演員合影(圖)

海外網(wǎng)2022-08-04 10:42:59

國(guó)臺(tái)辦:蔡英文把臺(tái)灣推向?yàn)?zāi)難深淵 勾結(jié)外部反華勢(shì)力

新華社2022-08-03 13:45:50

佩洛西竄臺(tái) 中方反制后招效力幾何? 我方反制不會(huì)是一次性的

國(guó)際在線2022-08-04 10:18:29

數(shù)據(jù)顯示:演習(xí)區(qū)上空已無(wú)民航機(jī)飛行 重要軍事演訓(xùn)行動(dòng)

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-08-04 12:05:40

意欲何為 佩洛西竄訪臺(tái)灣4大主要目的 專家分析

央視新聞2022-08-04 11:15:01

軍事專家解讀實(shí)戰(zhàn)演訓(xùn)為何選擇環(huán)島六大區(qū)域?

央視新聞2022-08-04 07:46:02

男子幼兒園行兇致3死6傷 江西警方懸賞10萬(wàn)元通緝

觀察者網(wǎng)2022-08-03 19:29:46

東部戰(zhàn)區(qū)已全天候位臺(tái)島周邊!重點(diǎn)組織對(duì)臺(tái)島多方向抵近懾壓

北京日?qǐng)?bào)2022-08-04 11:00:15