遠古發(fā)現(xiàn)丨我國恐龍蛋研究揭示恐龍滅絕新機制

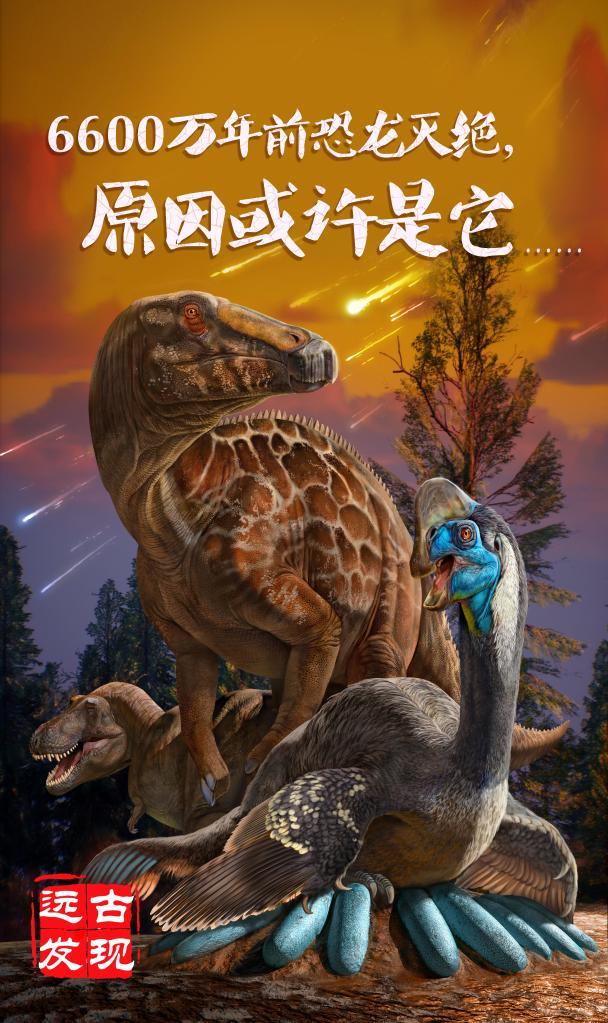

復原圖:白堊紀末期山陽盆地生活的三種主要恐龍類型,。

新華社北京9月20日電(記者金地、張泉)6600萬年前的恐龍滅絕之謎一直是世人關注的熱點問題,,學界對此提出了多種假說,,包括著名的小行星撞擊假說等。記者20日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,,我國科學家對恐龍蛋的一項最新研究從恐龍多樣性演化的角度出發(fā),,揭示了恐龍滅絕新機制。相關成果近日已作為封面文章發(fā)表在國際期刊《美國科學院院刊》上,。

恐龍蛋作為恐龍在地球上繁衍生息的主要載體,,不僅可以反映恐龍的繁殖習性,其在地層中的富集埋藏規(guī)律也能反映恐龍生存時期的古環(huán)境信息,。由中科院古脊椎所,、中科院地質(zhì)與地球物理研究所、中國地質(zhì)大學(武漢)等組成的科研團隊,,在我國恐龍蛋的一處富集埋藏地——陜西山陽盆地開展了系統(tǒng)的古生物學和地層學研究,,為解答恐龍滅絕之謎提供了新的依據(jù)。

據(jù)介紹,,團隊在該盆地采集了1000多件原位埋藏的恐龍蛋和蛋殼標本,,此外這里還發(fā)現(xiàn)了少量暴龍類和蜥腳類骨骼。對這些恐龍蛋和恐龍骨骼的分析表明,,山陽盆地內(nèi)的恐龍多樣性在其滅絕前約200萬年間一直處于較低水平,。綜合我國其他地區(qū)發(fā)現(xiàn)的恐龍化石,,此次研究認為,在約7200萬年前我國的恐龍多樣性出現(xiàn)明顯的降低趨勢,,這與北美西部的恐龍化石分布特征有相似之處,。

這項研究結果為認識恐龍的滅絕過程和機制提供了新的依據(jù)和視角??铸垖儆诼焉鷦游?,恐龍蛋的孵化成功率直接決定了恐龍種群的繁盛與否??铸埖暗姆趸枰线m的溫度,、濕度甚至二氧化碳濃度。因此,,該項研究提出,,在晚白堊世,隨著自然生態(tài)系統(tǒng)和恐龍自身的協(xié)同演化,,恐龍多樣性發(fā)生了持續(xù)性衰退,,降低了恐龍這個類群的環(huán)境適應能力,并導致其無法在由火山爆發(fā)或小行星撞擊等重大災害事件所引起的環(huán)境劇變中生存和復蘇,,從而最終走向滅絕,。

海報設計:賈稀荃

推薦閱讀

李恰如是誰,?3500米海拔碌曲草原找到的4個答案

封面新聞2022-09-20 16:43:28

工信部:今年上半年新進網(wǎng)手機中有128款支持北斗

封面新聞2022-09-20 15:21:24

“念鄉(xiāng)人周周”談初衷:拍視頻取得建設家鄉(xiāng)主動權

新京報2022-09-20 15:18:03

操縱“新冷戰(zhàn)”,,美國會把斗爭轉向軍事領域嗎?

觀察者網(wǎng)2022-09-20 14:28:02

男子埋伏70分鐘進女廁殺前同事 事件曝光后輿論震驚

海外網(wǎng)2022-09-20 16:37:42

廣西賀州:崗前培訓助力新兵走向“戰(zhàn)場”

2022-09-20 14:05:41

俄網(wǎng)友24小時直播灶臺燃火 邊上放了個小米溫度計

2022-09-20 16:41:10

“二舅視頻”創(chuàng)作者發(fā)視頻回應質(zhì)疑:廣告報價已翻倍

和訊網(wǎng)2022-09-20 16:25:58

韓國變態(tài)男子埋伏70分鐘進女廁殺前同事 常年騷擾跟蹤

光明網(wǎng)2022-09-20 16:30:49

女子入職虛報婚育情況被解除勞動合同 法院:公司違法,!

2022-09-20 17:00:03

1歲寶寶誤將樟腦丸當糖果吞下 醫(yī)生:誤食異物常見

2022-09-20 15:42:06

制造混亂動蕩,,美式民主神話破滅

人民日報2022-09-20 13:49:53

碩士送外賣是基于理性和現(xiàn)實 幸福、成功沒有統(tǒng)一的標準

工人日報2022-09-20 12:16:39

俄網(wǎng)友24小時直播灶臺燃火 自稱俄羅斯人每月燃氣費僅1.44歐

觀察者網(wǎng)2022-09-20 16:56:41

俄方吊唁女王后 英方說“筆丟了”扎哈羅娃對英方此舉嘲諷了一番

看看新聞Knews2022-09-20 16:25:13

媒體呼吁應全面禁售檳榔 對“惡魔毒果”檳榔亮劍

2022-09-20 16:34:48

68歲奶奶忘帶鑰匙現(xiàn)場挖洞回家 干了我想干的事,!

搜狐千里眼2022-09-20 15:36:40

科學家發(fā)現(xiàn)已知最古老心臟,,距今3.8億年

2022-09-20 16:13:03

龔俊向豐巢快遞柜索賠101萬 “龔老師”被虛假代言

重慶晨報2022-09-20 16:05:07

四天工作制試點公司成功了 大多數(shù)人表示這有效

鳳凰網(wǎng)2022-09-20 17:24:10

7歲兒子幫民警帶路抓嫌犯爸爸:爸!你朋友來找你了

2022-09-20 16:19:20

黑龍江新增本土無癥狀44例:每個人都是自己健康第一責任人

2022-09-20 15:38:25

世界首例體細胞克隆北極狼迎百天 北極狼緣起于30萬年前

科技日報2022-09-20 13:26:50

王毅會見美國前國務卿基辛格 希望博士繼續(xù)發(fā)揮獨特重要作用

新京報2022-09-20 14:41:00

中國城市人口密度榜出爐 你所在的城市排行第幾,?

上觀新聞2022-09-20 12:08:28

小學生把栓Q寫進作文,老師:越看越不對勁

2022-09-20 15:33:11

今年超30城調(diào)整樓市限購政策 北京合肥成交有望反彈

齊魯晚報2022-09-20 16:10:43

男童失聯(lián)38小時在鐵絲網(wǎng)上找到 除一些皮外傷外身體尚好

九派新聞2022-09-20 16:50:44

二舅作者回應網(wǎng)絡質(zhì)疑:不想蹭熱度,!廣告報價已翻倍

2022-09-20 16:55:31

拜登證實:與阿富汗塔利班換囚 當事人兩年前在阿富汗被劫持為人質(zhì)

環(huán)球網(wǎng)2022-09-20 14:05:05

特朗普曬照嘲笑拜登坐后排 稱我若是總統(tǒng),,座位會比他好位置代表著一切

九派新聞2022-09-20 13:40:19

俄羅斯欲談“換囚” 指責美國不配合

新華網(wǎng)2022-09-20 13:54:56

2035年我國老年人口將破4億 進入重度老齡化階段

觀察者網(wǎng)2022-09-20 12:11:22

小貓開門讓掃地機器人下27樓 主人看監(jiān)控悲喜交加

上游新聞2022-09-20 16:38:55

官方:2035年左右進入重度老齡化階段 老年人口破4億

齊魯晚報2022-09-20 15:36:20