【奮斗百年路 啟航新征程】長纓在手縛蒼龍

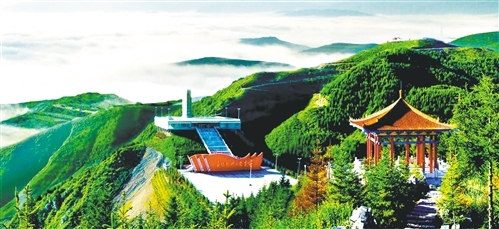

圖①位于固原市境內(nèi)六盤山巔的六盤山紅軍長征紀(jì)念館,。(資料圖片)

圖②位于將臺堡紅軍長征會師紀(jì)念園內(nèi)的中國工農(nóng)紅軍長征將臺堡會師紀(jì)念碑,。新華社記者馮開華攝

隆冬六盤,,滴水成冰。走進(jìn)寧夏固原市西吉縣興隆鎮(zhèn)單家集村,,記者推開一扇布滿彈孔的門板,,屋內(nèi)桌子上保留至今的舊鐘表見證了一個在當(dāng)?shù)丶矣鲬魰缘臍v史時刻。1935年10月,,毛澤東在單家集陜義堂清真寺,,與阿訇馬德海促膝長談?!皢渭壹乖挕狈N下了民族團結(jié)的種子,,留下了偉大的長征精神。

歲月如歌,,滄海桑田,。無論是單家集夜話的燭光,青石嘴戰(zhàn)斗的槍聲,,還是將臺堡紅軍大會師的歡騰,,這段歷史鑄就的紅色基因已深深融入寧夏各民族群眾的血脈中。

六盤山上紅旗招展

山勢險要,,溝壑縱橫,,盤旋曲折。沿著盤山路蜿蜒前行,,記者驅(qū)車來到六盤山腳下的一個村鎮(zhèn),。街上車水馬龍,店鋪林立,,不遠(yuǎn)處的清真寺前五星紅旗高高飄揚,。

“這就是寧夏固原市西吉縣興隆鎮(zhèn)的單家集村?!蔽骷h文化館館長劉成才說完就介紹起六盤山來,,“這是中央紅軍長征途經(jīng)的最后一座高山?!?/p>

1935年9月20日,,北上的紅軍一、三軍團和中央軍委縱隊在甘肅岷縣哈達(dá)鋪改編為中國工農(nóng)紅軍陜甘支隊,,并根據(jù)革命形勢作出了聲東擊西,、佯攻天水,北上陜甘革命根據(jù)地的戰(zhàn)略方針。10月5日,,中國工農(nóng)紅軍陜甘支隊所轄三個縱隊7000余人兵分兩路繼續(xù)向陜北挺進(jìn),。為了阻止中央紅軍北上,敵人調(diào)重兵在六盤山一帶重重設(shè)防,。10月7日,,為了擺脫國民黨軍隊的圍追堵截,毛澤東運籌帷幄,,果斷指揮紅軍翻越了六盤山,。

“‘一夜話’‘一戰(zhàn)役’‘一首詞’‘一會師’勾勒出了六盤山的紅色歷史記憶?!惫淘形h史研究室副主任蘇明珠說,,“一夜話”是指1935年10月5日夜,毛澤東拜訪阿訇馬德海,,宣傳黨的民族宗教政策,,闡明黨和紅軍尊重回族習(xí)俗,倡導(dǎo)民族團結(jié),,促進(jìn)民族平等等政策,;“一戰(zhàn)役”是指紅軍向六盤山挺進(jìn)途中,在青石嘴打的一場迂回殲敵的勝仗,;“一首詞”是指毛澤東在六盤山主峰即興吟出的《長征謠》,,經(jīng)潤色修改后即著名的《清平樂·六盤山》,發(fā)出了“今日長纓在手,,何時縛住蒼龍”的豪邁感嘆,;“一會師”是指1936年10月22日和23日,紅二,、紅六軍團分別在將臺堡,、興隆鎮(zhèn)同紅一方面軍會師。

勝利之山青史留名

很多來六盤山的人都有這樣一個疑問:為什么說六盤山是勝利之山,?

“其一,,六盤山是紅軍長征翻越的最后一座高山,從此紅軍擺脫了國民黨重兵的圍追堵截,。其二,將臺堡紅軍大會師標(biāo)志著中國工農(nóng)紅軍兩萬五千里長征勝利結(jié)束,。其三,,甘南臘子口戰(zhàn)役后,紅軍領(lǐng)導(dǎo)層對下一步向何處去的思路不太統(tǒng)一,,毛澤東在哈達(dá)鋪的戰(zhàn)利品中發(fā)現(xiàn)一份《大公報》,,從中獲悉陜北紅軍和根據(jù)地仍然存在。毛澤東果斷決定紅軍翻越六盤山,,向陜北蘇區(qū)匯聚,。革命實踐證明,,這條道路果然使紅軍實現(xiàn)歷史性轉(zhuǎn)折,走向了勝利,?!睂幭幕刈遄灾螀^(qū)黨委黨史研究室文獻(xiàn)編輯處處長薛志達(dá)說。

六盤山既是勝利之山,,更是紅色之山,。走進(jìn)將臺堡的三軍會師紀(jì)念館,人們都會在展廳“回漢兄弟親如一家”的紅色條幅前佇立觀看,。1935年8月15日,,由程子華、徐海東率領(lǐng)的紅二十五軍一到單家集就宣布“三大禁令,、四項注意”,,打下了堅實的群眾基礎(chǔ)。住在王河村的一名紅軍傷員,,發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)伛R鈴薯品質(zhì)高,,于是手把手教村民做粉條,從此這里有了致富產(chǎn)業(yè),。直到今天當(dāng)?shù)厝诉€親切地稱粉條為“紅軍粉”,。劉成才說,紅軍與少數(shù)民族兄弟結(jié)下堅如磐石的友誼,,民族團結(jié)注入了我們的紅色基因,。

擺脫貧困山川巨變

寧夏南部的六盤山區(qū)山大溝深,生態(tài)環(huán)境脆弱,,是我國14個集中連片特困地區(qū)之一,,也是寧夏扶貧的主戰(zhàn)場。

幾十年來,,為了幫助老區(qū)人民擺脫貧困,,國家作出東西部協(xié)作扶貧的重大決策,先后實施“三西”地區(qū)農(nóng)業(yè)建設(shè)等重大項目,;寧夏各級黨委,、政府發(fā)揚長征精神,把六盤山集中連片特困地區(qū)群眾脫貧致富放在心上,,強力推進(jìn)“千村扶貧”開發(fā)工程,、“易地扶貧搬遷”。幾十年后,,今天的寧夏六盤山區(qū)已脫胎換骨,,舊貌換新顏。

“近些年,不僅是單家集,,整個興隆鎮(zhèn)都發(fā)生了翻天覆地的變化,。”西吉縣興隆鎮(zhèn)黨委書記慕夙介紹說,,全鎮(zhèn)3000多戶村民大力發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè),,戶均10畝青貯玉米、5頭牛,,外加發(fā)展商貿(mào)物流,,截至2020年,戶均年收入已過萬元,,25%的農(nóng)戶家買了小轎車,。

在興隆鎮(zhèn)王河村,村民馬正龍告訴記者:“我們祖孫三代人都靠制作‘紅軍粉’養(yǎng)家糊口,,一年能賣近500噸,,凈收入能達(dá)到20萬元。我們村直到現(xiàn)在都很感激當(dāng)年紅軍為我們留下這門手藝,?!?/p>

“在六盤山紅色文化的激勵引領(lǐng)下,當(dāng)年紅軍所到之處已發(fā)展成為西北重要的馬鈴薯生產(chǎn)基地,,50萬畝冷涼蔬菜暢銷廣州,、香港,‘六萬閩商支寧來’建成的各類閩寧產(chǎn)業(yè)園欣欣向榮,?!睂幭幕刈遄灾螀^(qū)黨委常委、固原市委書記張柱說,,自上世紀(jì)80年代啟動生態(tài)移民和脫貧攻堅工程以來,,已累計搬遷110多萬人,當(dāng)?shù)刎毨Оl(fā)生率實現(xiàn)大幅下降,。(經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)記者許凌拓兆兵)