新疆生產建設兵團:以改革詮釋“新屯墾”

新華社烏魯木齊6月6日電 題:新疆生產建設兵團:以改革詮釋“新屯墾”

新華社記者李志浩,、何軍

屯墾興則西域興,屯墾廢則西域亂,。

作為新中國建設“新的新疆”一項戰(zhàn)略創(chuàng)舉,,新疆生產建設兵團于1954年組建。

中央政府在西域新疆大規(guī)模屯墾戍邊,,始自2000多年前的西漢,。新中國成立后,通過創(chuàng)造性轉化歷史遺產,,黨中央以兵團這一重大制度創(chuàng)新,,確保“南泥灣”的屯墾奇跡,,在新疆兩大沙漠邊緣,、在千里邊境線延續(xù)。

黨的十八大以來,,深化改革在兵團全面啟動,,紅色大地釋放出前所未有的發(fā)展活力。

改革風吹“三五九”

1949年,,新疆和平解放,,改編自三五九旅的第一野戰(zhàn)軍第二軍步兵第五師,隨王震將軍“凱歌進新疆”,,帶著“南泥灣”的屯墾經驗,,奔赴蒼茫的塔克拉瑪干沙漠北緣。

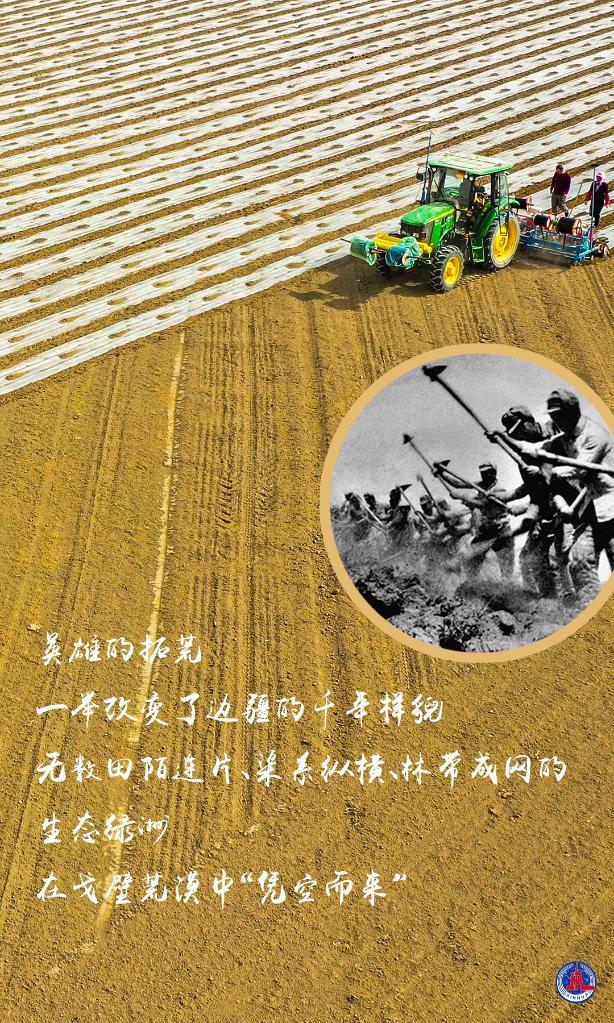

英雄的部隊,,就此扎根大漠,,整編為新疆生產建設兵團農一師(后更名為第一師)。而英雄的拓荒,,一舉改變了邊疆的千年樣貌,。無數田陌連片、渠系縱橫,、林帶成網的生態(tài)綠洲,,在戈壁荒漠中“憑空而來”。

年過五旬的重慶人王永芳,,成為新“三五九人”快30年了。家鄉(xiāng)山多地少,,兵團第一師成了她第二個家,。

前人拓荒,40畝地交付給王永芳,這是她到新疆前從未奢想過的,。

但種什么,、何時播種、如何管理,、何時收獲,、到哪里售賣,卻并不由她說了算,。

“不讓你種,,你連鋤頭都舉不起來?!背鮼碚У?,王永芳很不適應,到處是不容分說的生產指令,。

但這些她不能做主的,,恰是當時屯墾奇跡的核心——效率。

兵團成立以來,,實行黨政軍企合一的體制,。尤其在相當長時間內,兵團實行高度集中的計劃經濟體制,,所有的種植經營環(huán)節(jié),,全由這套龐大的經濟體制統一指揮。

這一能精確管理到每粒種子的“巨無霸”,,確保了先進的種植技術直達每粒種穴,,以千畝為單位組織起集約化農業(yè),也使得兵團在我國現代農業(yè)發(fā)展進程中一路領跑:2100余萬畝農田,、全國六分之一的棉花產區(qū),、全國最大的節(jié)水農業(yè)灌溉區(qū)、95.2%的種植業(yè)綜合機械化水平……

在新疆生產建設兵團第六師共青團農場的一片棉花地中,,一名農機手正操縱裝有北斗導航系統的多功能一體化無人駕駛精量播種機在田間播種(2019年4月19日攝,,無人機照片)。新華社記者王菲攝