一心一意是三明(報(bào)告文學(xué))

【三明實(shí)踐】

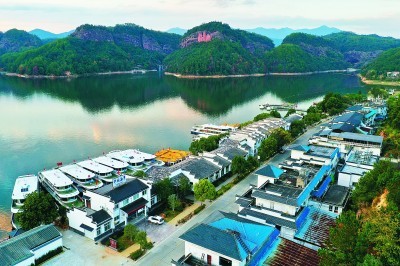

福建省三明市泰寧縣大金湖畔的梅口鄉(xiāng)水際村及游客碼頭,。新華社記者姜克紅攝

光明日?qǐng)?bào)記者 王國(guó)平

三元,、明溪,,都是地名,各取一字,,就是“三明”,。

按說這只是個(gè)物理行為,哪知道引起的是化學(xué)反應(yīng),。

三明地處閩西和閩西北,,是老區(qū)、山區(qū),,也是蘇區(qū),,區(qū)位優(yōu)勢(shì)不是很明顯,資源稟賦也不是有多么突出,,曾經(jīng)在整個(gè)城市序列里多少有點(diǎn)“不太起眼”,。

問題是,,人不可貌相。同樣的,,城不容小看,。

三明人有信念,有韌性,,把囑托記心上,,咬緊目標(biāo),始終保持著向前的姿態(tài),,縱使條件不完備,,也要?jiǎng)?chuàng)造條件試一試,闖出一條新路來,。

三明人的活力與耐力,,灌注了三明這座城的魂。于是,,三明就像一朵花,,在幽然綻放,在舒展芳華,,在吐納清香,。歲月沉淀,光陰饋贈(zèng),,如今的三明,,讓人不由得“多看幾眼”,甚至禁不住“高看幾眼”,。

一心一意是三明,,十個(gè)手指彈鋼琴。三明重協(xié)調(diào),、善統(tǒng)籌,、求適度、謀均衡,,踩在時(shí)代主旋律的節(jié)點(diǎn)上,,“大珠小珠落玉盤”,奏響激越的發(fā)展樂章,。

此中到底蘊(yùn)藏著什么樣的秘密,?此間的張力究竟為何這般飽滿,?

三明市尤溪縣是理學(xué)大儒朱熹的誕生地,。他流傳至今的三個(gè)名句,或許可以視為這片土地發(fā)展軌跡和發(fā)展動(dòng)因的注腳,。

三明何以成為三明,?“為有源頭活水來”,。三明始終按照思想的指引,初心不改,,用志不分,,矢志不移,方向正,,步子歡實(shí)又穩(wěn)健,。

三明何以成為三明?“一寸光陰不可輕”,。三明不懈怠,,不遲疑,追趕的勁頭足,,往前沖的意識(shí)強(qiáng),,“擼起袖子加油干”。

三明何以成為三明,?“萬紫千紅總是春”,。三明是福建的三明,更是中國(guó)的三明,。三明是我們國(guó)家步入新發(fā)展階段的一個(gè)側(cè)影,,也是新時(shí)代開啟新征程的一段華章。

聚精會(huì)神,,請(qǐng)看三明:一次次創(chuàng)舉,,一次次破題,踮著腳尖往上跳,,朝著偉大夢(mèng)想奮力奔跑

“美味源自千錘百煉,。”三明的沙縣小吃,,以這么一句響亮的口號(hào),,行走天下,漂洋過海,。

千錘百煉的過程,,其實(shí)是一個(gè)歷經(jīng)摔打的過程,是一個(gè)啃硬骨頭的過程,,也是一個(gè)自我加壓,、活力迸發(fā)的過程。

看病難,、看病貴,,是影響不少人生活質(zhì)量的攔路虎。如何緩解,?大家的目光都盯著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的進(jìn)度和力度,,也就是“醫(yī)改”,。這是個(gè)全球性的難題。各方利益主體攪和在一起,,相互纏繞,,一團(tuán)麻。試著理順一下吧,,“線頭”都尋不見,!

醫(yī)改掣肘,三明出手,。

病人到底是誰,?是用來“開發(fā)”的?是可以“制造”的,?

醫(yī)生到底是誰,?是藥品“銷售員”?是市場(chǎng)“弄潮兒”,?

要把根本性問題搞清楚,。

這么一問,再悶頭想一想……橫下心來,,要?jiǎng)诱娓竦牧恕?/p>

先是治混亂,、堵浪費(fèi),取消藥品耗材的加成,,實(shí)行聯(lián)合限價(jià)采購(gòu),,把藥品耗材流通利益的鏈條一刀砍斷。

也就是把中間的水分給擠掉了,,把藥價(jià)壓實(shí)了,。

再是建章程、立制度,,把醫(yī)保管理“九龍治水”,、公立醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”等條條框框都拆除了,立起的是醫(yī)藥,、醫(yī)保,、醫(yī)療“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”,城鎮(zhèn)職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保,、新農(nóng)合“三保合一”,全員目標(biāo)年薪制,、年薪計(jì)算工分制等“四梁八柱”,。

也就是說,“潛規(guī)則”黯然隱退,“明規(guī)則”上場(chǎng)運(yùn)行,。

再進(jìn)一步,,由“治已病”向“治未病”轉(zhuǎn)變,,以往醫(yī)院想的是如何賺錢,,后來轉(zhuǎn)而琢磨如何治病,現(xiàn)在則需要想想如何保護(hù)大家的健康了,。特別是對(duì)一些慢性病患者,,動(dòng)態(tài)跟蹤,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù),。還鼓勵(lì)醫(yī)生下沉到鄉(xiāng)村,,在基層一線服務(wù)的時(shí)間長(zhǎng)短、成效如何,,與年度考核和職稱評(píng)定掛鉤,。

八年時(shí)間三把斧,干凈利落,。

三明人,,壯士斷腕,實(shí)干為先,,踮起腳尖往上跳,,不夠到“果子”不罷休,也就是要見著實(shí)實(shí)在在的改革成果,。三明人也找到牽一發(fā)而動(dòng)全身的那根“線頭”,,就是“要為老百姓考慮”,也就是“以人民為中心”,。

“對(duì)于醫(yī)改,,我的理解就是陽光。以前有些東西是在桌子底下的,,現(xiàn)在都擺到桌面上來,。醫(yī)生卸下包袱,輕裝上陣,,做自己應(yīng)該做的事,,贏得職業(yè)尊嚴(yán)?!比魇杏认h總醫(yī)院黨委書記楊孝燈說,。

尤溪縣是全國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革示范縣。這里的醫(yī)生感覺良好,,老百姓的感受也不差,。

傅雙珍家住尤溪縣坂面鎮(zhèn)蔣坑村,“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”“三保合一”這些大道理她說不來,就是感覺現(xiàn)在和醫(yī)生的關(guān)系有點(diǎn)不一樣了,,“以前是我老人家上門求人家給我看病,,現(xiàn)在是人家上門來幫我老人家,說你得了高血壓,,降壓藥要一直吃,,還要多吃哪些東西,少吃哪些東西,,都要管”,。

她68歲,喜歡說“我老人家”,,說時(shí)不疾不徐,、語速平緩。這就是幸福,。

幸福的陽光照耀三明大地,。2019年,三明人均醫(yī)療費(fèi)用1734元,,是全國(guó)平均水平的46%,,人均預(yù)期壽命79.82歲,高出全國(guó)2.5歲,。

幸福是可以傳播,、可以分享的。

三明市沙縣高橋鎮(zhèn)上里村村民盧盛垅,,家里有林地3畝左右,。原本以為種樹嘛,挖個(gè)坑,,插株苗,,填上土,就行了,。哪知道這是一個(gè)技術(shù)活,,樹苗是要精心伺候的,要有資金投入,。林業(yè)又是個(gè)慢活,,需要耐心等待。這點(diǎn)林地,,就是傳說中的“雞肋”了,。

就是要讓這些“雞肋”豐滿起來!

三明著手推動(dòng)“林改”,,采取“分股不分山,、分利不分林”的辦法,重構(gòu)集體林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,林農(nóng)首次從林業(yè)上得到分紅,;又部署推進(jìn)集體林權(quán)制度改革,,明晰產(chǎn)權(quán),發(fā)放林權(quán)證,;并創(chuàng)新盤活林權(quán)金融價(jià)值,,率先推出具有第三方支付功能的“林權(quán)支貸寶”和普惠林業(yè)金融新產(chǎn)品“福林貸”。

盧盛垅家的林地,,由沙縣官莊國(guó)有林場(chǎng)運(yùn)營(yíng),,通過股權(quán)量化,,折算成了“林票”,。拿著“林票”,他起碼可以在轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),、貸款融資,、引入資本之間“三選一”。

“什么感覺呢,?就是一個(gè)東西,,都要扔到垃圾桶了。半路上有人說,,這是個(gè)好東西,,扔不得,我給你一筆錢,,還幫你保管好,。就是這個(gè)感覺?!北R盛垅說,。

三明是全國(guó)“林改”的策源地,是全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū),。截至2019年年底,,這里農(nóng)民人均涉林純收入5090元,占可支配收入的三成,。

三明的“林改”,,走出一條生態(tài)惠民之路,也為這個(gè)中國(guó)最綠省份的最綠城市增加了一枚沉甸甸的綠色砝碼,。

行走三明,,呼與吸之間,是天然的氣息,;俯與仰之間,,是自然的豐盈;迎與送之間,是天地的交響,。

綠色是三明的標(biāo)志與氛圍,,也是底氣,更是王牌,。

綠水青山這個(gè)生態(tài)優(yōu)勢(shì),,如何轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)?被中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)確定為“全國(guó)森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)縣”的泰寧縣,,探路前行,。

“當(dāng)年毛主席在詩(shī)詞里說三明是‘路隘林深苔滑’,如今的三明是‘路寬林茂糧豐’,。三明好風(fēng)景,,如何保護(hù)好、發(fā)展好,?我們泰寧縣的思路是推進(jìn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化,、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化,以森林康養(yǎng)引領(lǐng)旅游轉(zhuǎn)型,?!碧幙h委常委、副縣長(zhǎng)吳惠蘭說,。

舞臺(tái)準(zhǔn)備好了,,遠(yuǎn)方的人躍躍欲試。

泰寧縣杉城鎮(zhèn)際溪村讓張欣頤眼前一亮,,林深水美,、丹霞田園、巖穴寺廟等元素,,觸發(fā)了這位臺(tái)灣景觀設(shè)計(jì)師的“創(chuàng)作”沖動(dòng),。這份激情受到特別呵護(hù),她被邀駐扎進(jìn)來,,開展鄉(xiāng)村營(yíng)造建設(shè),,成就一個(gè)森林康養(yǎng)基地。

基于這里良好的自然生態(tài),,又是明代兵部尚書李春燁的出生地,,這個(gè)項(xiàng)目取名為“耕讀李家”。張欣頤和團(tuán)隊(duì)在這里受到禮遇,,他們也通過設(shè)計(jì)表達(dá)對(duì)這方水土的尊重,。

設(shè)計(jì)點(diǎn)亮鄉(xiāng)村,藝術(shù)裝扮生活?,F(xiàn)在,,村里有了靜心書院,、星空民宿、稻田咖啡屋,,還有兩岸文創(chuàng)產(chǎn)品展示區(qū),、鄉(xiāng)村圖書吧。一個(gè)普通的小山村,,成了“一方農(nóng)耕樂園,,一處心靈原鄉(xiāng)”。

2020年9月,,張欣頤受邀參加在廈門舉行的第十二屆海峽論壇,,并發(fā)表了“我們是來自臺(tái)灣的福建新村民”主題演講。她說:“我剛好有能力,,大陸剛好有舞臺(tái),。這里有一群樂于幫助我們的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),一群愿意接納我們,、把我們當(dāng)作家人的村民朋友,。這里有好山好水好政策,,讓我有靈感去勾畫美麗鄉(xiāng)村的未來,。”

三明就是一個(gè)可以不斷給人以靈感的地方,。這是因?yàn)槿魇冀K保持著對(duì)新發(fā)展理念的信奉與恪守,,對(duì)美好生活的向往與求索,對(duì)偉大夢(mèng)想的篤定與追尋,。

世道人心,,溫潤(rùn)三明:相互尊重,悉心呵護(hù),,每個(gè)人的熱情如涓涓細(xì)流在匯聚,創(chuàng)造著這座城的溫度與高度

“有溫度的黨建,,有質(zhì)感的幸福,。”進(jìn)入三明市三元區(qū)東霞新村小區(qū),,冷不防看見這么一句話,,心頭一暖。

這個(gè)小區(qū),,始建于20世紀(jì)80年代初期,,共有30棟居民樓,占地1平方公里,,住著2000多人,。房子多是5層,,現(xiàn)在看有些老舊了,墻面漬痕斑駁,,都是風(fēng)雨拍打留下的印跡,,樓梯逼仄,若是兩人迎面而來,,只能相互側(cè)身,,或是一方停下,禮讓三分,。

但是,,這里整潔、有序,,沒有慣常意義上大雜院的混亂不堪,,舒適又莊重。就像一個(gè)老人,,滄桑爬滿臉龐,,腿腳也不靈便,甚至衣服上還打了補(bǔ)丁,,然而整個(gè)人干凈,、清爽,舉止得體,,精神勁頭足,,生命活力依然飽滿。

新村小區(qū)所在的東霞社區(qū),,就公共衛(wèi)生死角多,、公益事業(yè)扯皮多、部門之間糾紛多等痼疾,,一針扎下去,,20世紀(jì)80年代就成立“區(qū)域性精神文明共建委員會(huì)”,提倡大家的事大家商量著辦,,鼓勵(lì)文明待人,、以禮敬人。

有團(tuán)隊(duì)來到新村小區(qū),,其中一個(gè)小伙子另有其他事宜,,在團(tuán)隊(duì)離開時(shí)申請(qǐng)脫團(tuán),留下來等人,。小區(qū)里的大爺大媽不知情,,以為小伙子忘了上車,紛紛過來提醒,,一位大媽急了,,喊了起來:“小伙子,,麻煩啦,他們走啦,!趕緊打電話,,讓他們繞回來接你!”小伙子被熱情包圍,,連忙起身解釋,,心懷暖意。

三明,,在全國(guó)最早開展群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng),,最早成立精神文明建設(shè)工作機(jī)構(gòu),最早提出文明城市目標(biāo),。1984年全國(guó)“五講四美三熱愛”活動(dòng)工作會(huì)議,、1993年全國(guó)首次文明辦主任座談會(huì),都是在這里召開的,。三明,,高高舉起精神文明建設(shè)這面旗。

甘嘉思響應(yīng)著這面旗的召喚,。

1998年9月出生的她,,是廈門人,就讀于三明學(xué)院傳播學(xué)專業(yè),。身邊的人都在參加志愿服務(wù),,她也自然地投身其中,正好被派往東霞社區(qū),,成為“四點(diǎn)半學(xué)校”的一位骨干,。

孩子們四點(diǎn)半放學(xué)了,,父母還在上班,她就領(lǐng)著孩子們來到社區(qū)提供的一間教室里,,輔導(dǎo)作業(yè),、指導(dǎo)畫畫、做游戲,。

有一項(xiàng)語文作業(yè),,列出幾個(gè)詞語,要求用一句完整的話串起來,。孩子們就順著課本上的原文寫,。甘嘉思就啟發(fā)他們:能不能再想一句跟課本上不一樣的?

“我希望小朋友的思路能更開闊一些,?!备始嗡颊f,。

有的小朋友在學(xué)校得了小紅花,就跑來送給甘嘉思,。這讓她感動(dòng)不已,,“孩子們的心意,讓我覺得志愿服務(wù)不只有付出,,更有收獲”,。

像甘嘉思這樣的注冊(cè)志愿者,在三明有將近30萬人,。其中,,80后江華是比較特別的一位。

他是三明市將樂縣萬全鄉(xiāng)人,,長(zhǎng)得帥氣,,還是那種周正、清秀的帥氣,。命運(yùn)捉弄,,14歲那年,因罹患青光眼,,他雙目失明,,“突然之間天塌了”。

偶然的機(jī)會(huì),,他遇見三明市特殊教育學(xué)校校長(zhǎng)黃金蓮,。“老師,,我想念書,!”江華帶著哭腔喊出的這句訴求,烙在了黃金蓮的心坎上,。她四處奔走,,掃除障礙,破格錄取了這個(gè)學(xué)生,。

這給江華的人生搭建起一個(gè)新的梯子,。完成學(xué)業(yè)之外,他前往河南,、北京學(xué)習(xí)針灸推拿,,又回到三明創(chuàng)業(yè),開辦一家盲人推拿按摩店,。三明的“醫(yī)改”走在全國(guó)第一方陣,,政府部門理順關(guān)節(jié),將他的按摩店列入醫(yī)保定點(diǎn)刷卡單位,。這在福建省是首例,,“破天荒了”,。

在社會(huì)的幫扶下,江華用自己的雙手,,開創(chuàng)美好生活,。三明這座城的氣氛,驅(qū)動(dòng)著他想干點(diǎn)什么,。2012年,,江華組建成立三明市殘聯(lián)盲協(xié)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)隊(duì),以“一雙手推出健康,,一顆心回報(bào)社會(huì)”為宗旨,,提供公益按摩服務(wù)。

梅列區(qū)華恩兒童村,、寧化武警中隊(duì),、市公交公司……這些地方,都留下了他和同伴的足跡,。

2014年,,江華獲得“全國(guó)自強(qiáng)模范”稱號(hào),2020年進(jìn)入“第七屆全國(guó)道德模范提名獎(jiǎng)”名單,。

“所有的付出和努力,,終有一天會(huì)反過來?yè)肀恪,!苯A說,。

愛出者愛返。這個(gè)道理,,在三明是個(gè)普遍性的道理,。

三明二中語文老師林璇的工作是連軸轉(zhuǎn),除了上課這個(gè)雷打不動(dòng)的硬任務(wù)之外,,要做科研,,要關(guān)心結(jié)對(duì)青年教師的教學(xué)質(zhì)量,還要隨時(shí)準(zhǔn)備被學(xué)生攔住,,就學(xué)習(xí)上的疑難點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化輔導(dǎo),或者聆聽他們的心事,,特別是要設(shè)法化解青春期的愁緒與沖動(dòng),。

帶著一身疲憊出發(fā)回家,路過教學(xué)樓一層樓道時(shí),,林璇看著墻上的一幅漫畫,,頓時(shí)疲憊感被稀釋不少。

學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生給老師畫像,,這給了廖雨貝兒一個(gè)契機(jī),,表達(dá)對(duì)林璇老師的敬意,。“林老師親和,、可愛,,是跟我們打成一片的大姐姐”。在她的畫筆下,,林老師戴著大大的眼鏡,,一會(huì)兒撓頭沉思,一會(huì)兒又站在黑板前講述議論文寫作如何“定性分析”,。畫的左下方,,寫著她的一句感嘆:“璇姐敲可愛的鴨!??!”一看就有借機(jī)撒嬌的“嫌疑”。

如今在外地讀大學(xué)的廖雨貝兒,,經(jīng)常想起“寶藏城市”三明的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,懷念那里的生活節(jié)奏,想念那里人和人之間的溫情,,銘記著母校校訓(xùn)的教誨,,“明德、明理,、明志”,。

這是三明二中對(duì)“三明”的詮釋。三明市三元區(qū)東霞小學(xué)教師莊孝謙,,創(chuàng)作了一首名為《我的家鄉(xiāng)叫三明》的童謠,。不少孩子念著這些句子,感受家鄉(xiāng)的風(fēng)韻與本色:“什么三,?一二三,。什么明?日月明,。日月星辰來照明,,山明水明道路明,我的家鄉(xiāng)叫三明,。什么三,?數(shù)字三。什么明,?燈光明,。黨的政策來照明,開明清明又文明,我的家鄉(xiāng)叫三明,?!?/p>

文明這面旗,三明永飄揚(yáng),。三明這座城,,在墊高文明的層級(jí),在拓寬生命的半徑,。

滾燙紅心,,最是三明:向歷史的深處探底,到初心的來處溯源,,精神的力量滋養(yǎng)著一座城的拔節(jié)生長(zhǎng)

余仁禮,、邱貴祿、邱榮爵,、黃福禧,,他們是寧化縣人。

高超堯,、林登舜,、林拔萃、樂福滿,,他們是大田縣人,。

劉良德、李吉福,、馮錦桂,、黃嘉棋,他們是永安市人,。

范壽仁,、張善來、鄭恒貴,、林玉美,,他們是梅列區(qū)人。

這些名字,,莊重,,溫暖,接續(xù)著深厚的傳統(tǒng)文脈,,向著閃亮的未來,,蓄滿了真摯祝福與美好期待。

汪酒壺子,、謝矮古仔、廖啞巴子,他們是建寧縣人,。

夏冬狗,、張得狗、劉包子,,他們是明溪縣人,。

這些名字,可能是綽號(hào),,或者是小名,,有些隨意,土里土氣,。不過也多少見出他們的豁達(dá)與隨性,,活潑潑地行走在人世間。

他們,,都是革命烈士,,都是把身軀獻(xiàn)給了壯麗事業(yè)的人,都是英雄,。

他們都是三明人,。

三明全域是中央蘇區(qū),是“擴(kuò)紅補(bǔ)給”的重要地區(qū)之一,,是紅軍長(zhǎng)征四個(gè)出發(fā)地之一,,是“紅旗不倒”的革命根據(jù)地。

他們都是三明的兒女,,躺在2002年出版的三卷本《三明市志》里,,靜穆無聲。

從2999頁(yè)至3016頁(yè),,是“革命烈士英名表”,,每頁(yè)橫向9人、縱向38人,。一個(gè)齊整的方陣,,火紅的信仰在升騰。

一個(gè)個(gè)名字,,一棵棵大樹,。

還只是“已知”,屬于“不完全統(tǒng)計(jì)”,。

其中,,“曾富良、謝玉珠,、曾其應(yīng)”三個(gè)名字是排列在一起的,。他們是清流縣林畬鎮(zhèn)人,一家三口。

曾富良當(dāng)年參加赤衛(wèi)隊(duì),,擔(dān)任交通員,,為紅軍傳遞情報(bào)。妻子官和英加入紅軍隊(duì)伍,。1934年9月,,曾富良在執(zhí)行任務(wù)途中被敵人發(fā)現(xiàn),慘遭酷刑,,被押到一個(gè)亂墳崗活埋了,。當(dāng)年11月,兒子曾其應(yīng)在江西瑞金與敵作戰(zhàn)時(shí)英勇犧牲,,年僅21歲,。兒媳婦謝玉珠強(qiáng)忍悲痛,繼續(xù)為游擊隊(duì)送信,,不幸被捕,。敵人不顧她已經(jīng)有了5個(gè)多月的身孕,,舉起屠刀,,開膛剖腹,母子遺骸被拋在野外,。

一個(gè)用鮮血和生命鑄就的紅色家庭,。

1957年,經(jīng)組織批準(zhǔn),,64歲的官和英收養(yǎng)了一個(gè)小孫兒,,給兒子作繼子,讓烈士有后,。這個(gè)男孩后來生了個(gè)女兒,,叫曾麗紅。如今她是紅色三明故事宣講團(tuán)成員,。長(zhǎng)輩的故事,,由她來講述給大家聽。

今年11月12日,,“風(fēng)展紅旗如畫”紅色三明故事宣講報(bào)告會(huì)走入清華大學(xué),。講述完家族的故事,曾麗紅說:“在革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代,,我家的故事不是特例,,是蘇區(qū)人民為革命作出重大犧牲的縮影。當(dāng)年我的親人和他們的戰(zhàn)友用生命鋪就了革命的道路,,用鮮血換來新中國(guó)的建立,。作為烈士后人的我,,有義務(wù)將蘇區(qū)精神代代相傳?!?/p>

報(bào)告會(huì)結(jié)束時(shí),,有同學(xué)留下來,主動(dòng)跟她握手,。曾麗紅感受到了力量。

“我深深被革命前輩的大無畏精神所感動(dòng),。他們拋頭顱,、灑熱血的精神,不論何時(shí)都應(yīng)被銘記,、被傳承,、被發(fā)揚(yáng)?!鼻迦A大學(xué)化學(xué)系博士生劉偉旭說,。

歷史的使命,三明用肩扛,,其中甚至包括傳揚(yáng)人類原初智慧的使命,。

步入萬壽巖國(guó)家考古遺址公園,映入眼簾的一面墻上,,刻著這么一句話:“任何個(gè)人和單位都不能為了謀取眼前或局部利益而破壞全社會(huì)和后代的利益,。”字里行間,,流露出懇切與堅(jiān)定,。

這里是我國(guó)南方典型的洞穴類型舊石器時(shí)代遺址,被評(píng)為“2000年度全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)”,。

遺址的邊上,,立著8個(gè)石料倉(cāng)儲(chǔ)罐,爬山虎依著自己的脾氣,,在它們身上肆意鋪排開來,。這幾個(gè)廢棄的“大家伙”,訴說著曾經(jīng)的一段較量,。

上世紀(jì)末,,萬壽巖山體被買斷,進(jìn)入開采期,。只是聽說這里有“文物”,,但到底是個(gè)什么情況,不太清楚,。于是,,開采礦石大干一場(chǎng)的“轟隆隆”和考古發(fā)掘吹落灰塵的“呼呼呼”,,在這里共存。

萬壽巖,,危矣,!

1999年11月15日,發(fā)掘出土的石器標(biāo)本,,送到了賈蘭坡院士那里,。當(dāng)時(shí)再過10天,這位參與過北京周口店遺址發(fā)掘工作的業(yè)界權(quán)威,,就要度過92歲生日了,。經(jīng)過仔細(xì)觀察和比對(duì),老人家鄭重寫下自己的論斷:“這個(gè)遺址很重要,,必須保護(hù),。”并且蓋上自己的印章,。

老人家的聲音,,傳到了省城福州??偸怯幸环N力量在捍衛(wèi)歷史的潮流,,總有一種目光在關(guān)切人類的未來。經(jīng)過細(xì)致,、嚴(yán)密的調(diào)研與核實(shí),,2000年元旦,新千年的開篇,,省城傳來堅(jiān)定的聲音:萬壽巖舊石器洞穴遺址作為不可再生的珍貴文物資源,,“必須認(rèn)真妥善地加以保護(hù)”。

萬壽巖,,穩(wěn)住了,!

河南周口人朱凱,放棄河南省文物部門的工作,,來到三明,,守護(hù)萬壽巖,“這是個(gè)大事,,值得來做點(diǎn)什么”?,F(xiàn)在他擔(dān)任萬壽巖遺址博物館副館長(zhǎng)。

當(dāng)時(shí)4歲的朱一諾,,跟隨父親從鄭州來到三明,,見證了萬壽巖是如何從一個(gè)山洞成為一個(gè)遺址公園的。如今就讀于廈門大學(xué)文博專業(yè)的她,,很想到考古發(fā)掘工地上體驗(yàn)生活,,“拿著小鏟子,,畫圖,攝影,,還可能經(jīng)歷重大發(fā)現(xiàn)的過程,,這一切令人向往”。

9歲的黃周涵文靜,、乖巧,,是三明學(xué)院附小四年級(jí)學(xué)生。她給萬壽巖畫了一幅畫,,思路是既要寫實(shí),,又要有自己的想象,把兩者結(jié)合起來,。結(jié)果,她畫的萬壽巖,,就像是一只大老虎趴在地上,,側(cè)著腦袋在張望。

“我就想知道,,我們古人到底有多聰明,?”黃周涵側(cè)著腦袋在思考。

中科院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所研究員高星作出解答:“萬壽巖的船帆洞遺址有石鋪地面,。當(dāng)時(shí)生活在洞內(nèi)的古人群從洞外河灘上揀了一些大小適中,、形態(tài)扁平的礫石,搬進(jìn)洞內(nèi),,將洞室地面墊高,、鋪筑平整,同時(shí)還在洞壁根部開筑引水溝槽,。這是世界范圍內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)最早的‘室內(nèi)裝修’遺跡,,距今3萬年左右,表明當(dāng)時(shí)人類已經(jīng)具備很高的認(rèn)識(shí)自然,、改造自然,、改善生活條件的思維與能力,是我們的祖先聰明才智和不斷創(chuàng)新,、發(fā)展的明證,。”

他更看重這里的研究潛力:以前發(fā)掘出土的材料,,還未開展精細(xì)的信息提取和深入研究,,已經(jīng)發(fā)掘的洞穴還有很多未觸碰的原生堆積。附近的山坡,、溝谷很可能還埋藏著古人類生產(chǎn)生活留下的遺物遺跡,,可能還有價(jià)值更大的古人類居住過的洞穴尚未揭開面紗,。

萬壽巖依然是一個(gè)謎。三明將繼續(xù)享用保護(hù)文物帶來的榮光,。

距離萬壽巖不遠(yuǎn)的地方,,有個(gè)自然保護(hù)區(qū),里邊有一大片的格氏栲,,也是個(gè)謎,。

格氏栲是珍稀瀕危樹種,這里卻有近萬畝,,年齡多在百年以上,,是目前世界上面積最大、純度最高的格氏栲林,。

格氏栲的樹皮像鱗片,,緊緊依附在樹干上,好比給樹干穿了一件蓑衣,,也有人說這是“剝皮樹”,。這個(gè)樹種,材色鮮艷,,心材呈紅褐色,,而且紋理細(xì)密、材質(zhì)結(jié)實(shí),。

“格氏栲的實(shí)木放在地上,我們女同志穿著高跟鞋,,鞋跟很尖的那種,,踩在上邊原地轉(zhuǎn)一圈,沒有痕跡的,?!比鬏房诟袷翔嘧匀槐Wo(hù)區(qū)服務(wù)站站長(zhǎng)沈彩霞說。

這是一個(gè)明麗的女子,,發(fā)表了不少關(guān)于格氏栲的研究論文,,她說自己只是個(gè)護(hù)林員,愿意每天與山為懷,、以林為伴,,在森林里深呼吸,也就是“森呼吸”,。

“山中稀世寶,,人稱格氏栲。風(fēng)雪加戰(zhàn)亂,,千年壓不倒,?!备=ㄊ∥瓡涰?xiàng)南為格氏栲寫下的句子,沈彩霞感覺耐人尋味,。

這一棵棵大樹,,就像是一個(gè)個(gè)三明人。

三明人,,是信仰堅(jiān)定的人,,是持續(xù)向內(nèi)用力的人,是對(duì)自己有要求的人,,是不斷克服自身短處的人,,是奮力朝前奔跑的人。

“綠水青山就是金山銀山”“幸福是奮斗出來的”“全面小康路上一個(gè)都不能少”“我們都是追夢(mèng)人”……在三明,,這些飽含深意的話語,,是在大街小巷、村頭田野經(jīng)常見著的,,也是三明人心里念著的,,更是三明人點(diǎn)滴實(shí)踐著的。

于是,,三明這座城踏著時(shí)代的節(jié)拍,在拔節(jié)生長(zhǎng),。

于是,,三明在彰顯信念的力量,在激活精神的蘊(yùn)藏,。

于是,,給三明的起跳以強(qiáng)大支撐的這個(gè)國(guó)家必將乘風(fēng)破浪,行穩(wěn)致遠(yuǎn),。

《光明日?qǐng)?bào)》(2020年12月16日01版)