美日印澳軍方代表提“中國(guó)威脅” 學(xué)者當(dāng)場(chǎng)駁斥(2)

這一邏輯最早是在19世紀(jì)歐洲形成的,其本質(zhì)核心就是一種競(jìng)爭(zhēng),、遏制和對(duì)抗,,最后的結(jié)果就是戰(zhàn)爭(zhēng),。

而另一種則是亞洲的歷史邏輯,。在“印太地區(qū)”的歷史大框架中,,自古以來(lái)東亞和南亞就是歷史的連接,,文明的交流,、流動(dòng),、揉合,。包括中國(guó)與南亞建立的文化聯(lián)系、國(guó)家交流,,實(shí)際上都是一種和平的文化,。

蘇浩表示,亞洲的歷史邏輯并不是帶去戰(zhàn)爭(zhēng),,而是構(gòu)建和平交流,。中國(guó)提出的“一帶一路”,也是一種歷史相互協(xié)調(diào)合作的傳統(tǒng),。

他反問(wèn)四國(guó)軍方代表,,“難道你們只希望用西方的歷史邏輯,來(lái)挑起亞洲國(guó)家間的矛盾和對(duì)抗嗎,?”到底是西方軍事對(duì)立對(duì)抗沖突的歷史適合“印太地區(qū)”,,還是自古以來(lái)亞洲自身的歷史協(xié)調(diào)更合適?

此外,,蘇浩還補(bǔ)充說(shuō),,古代的亞洲陸地和海洋也是一種相互協(xié)調(diào)、補(bǔ)充,。而如今,,“你們到底是希望陸地和海洋是對(duì)抗還是協(xié)調(diào),?”

蘇浩教授在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

許多議題都涉及中國(guó),但卻“不讓中國(guó)人發(fā)言”

據(jù)悉,,“中國(guó)崛起帶來(lái)的沖擊”是今年在印度舉辦的瑞辛納對(duì)話會(huì)的焦點(diǎn),,無(wú)論是來(lái)自德國(guó)等其他國(guó)家或是主辦國(guó)的學(xué)者,大多都從事中國(guó)研究,。尤其在最后一天,,多場(chǎng)會(huì)議討論的都涉及到中國(guó)。

然而,,蘇浩介紹,,這樣的討論,卻恰恰“沒(méi)有中國(guó)的聲音”,。

蘇浩告訴觀察者網(wǎng),,今年的瑞辛納對(duì)話會(huì)十分具有針對(duì)性,前兩屆均有中國(guó)人做主旨發(fā)言,,而此次幾乎沒(méi)有,,僅有兩位中國(guó)學(xué)者在婦女問(wèn)題等邊緣議題上做了發(fā)言。會(huì)議還將“印太地區(qū)”作為主要話題,,其中有3個(gè)會(huì)議議題都涉及到“印太”,。

蘇浩還回憶起了一個(gè)印象深刻的細(xì)節(jié),“會(huì)議有許多議題都涉及中國(guó),,但是卻不讓中國(guó)人發(fā)言,,沒(méi)有中國(guó)的聲音。中方學(xué)者多次舉手提問(wèn),,卻被無(wú)視”,,以致于有與會(huì)學(xué)者也感到奇怪,怎么沒(méi)有中國(guó)人上臺(tái)發(fā)言,?

推薦閱讀

美國(guó)夏威夷兩座火山持續(xù)噴發(fā) 當(dāng)?shù)嘏沙鰢?guó)民警衛(wèi)隊(duì)

海外網(wǎng)2022-12-07 10:57:27

美國(guó)批準(zhǔn)向波蘭出售總價(jià)值達(dá)37.5億美元的武器裝備

央視新聞客戶端2022-12-07 10:49:40

西班牙點(diǎn)球大戰(zhàn)遭淘汰 葡萄牙大勝瑞士晉級(jí)

新華網(wǎng)2022-12-07 10:05:29

胡錫進(jìn):我不相信這個(gè)國(guó)家里會(huì)有絕對(duì)反對(duì)放開(kāi)封控的人

胡錫進(jìn)2022-12-07 09:44:10

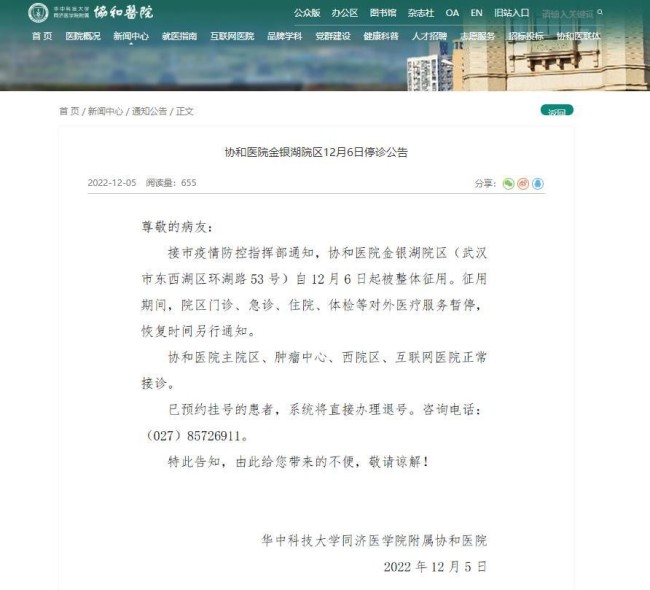

武漢協(xié)和醫(yī)院金銀湖院區(qū)被整體征用 已在該院區(qū)預(yù)約掛號(hào)的患者,系統(tǒng)將直接辦理退號(hào)

央廣網(wǎng)2022-12-07 09:37:28

爺爺退休全職帶娃陪練體能獲贊:年輕時(shí)是體操隊(duì)的

2022-12-07 13:31:52

沖突似乎進(jìn)入“死胡同” 俄烏或進(jìn)入遠(yuǎn)程武器較量階段,?

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-12-07 14:08:20

蛋糕店用盜版玩具裝飾蛋糕被告侵權(quán) 老板:被碰瓷了

2022-12-07 14:31:02

?男生課余鉆研攝影大學(xué)3年賺6萬(wàn):在準(zhǔn)備跨學(xué)科考研

2022-12-07 13:29:34

外交部回應(yīng)朔爾茨文章涉華表態(tài) 孤立中國(guó),、限制對(duì)華合作不符合任何一方利益

新京報(bào)2022-12-07 10:57:57

4戰(zhàn)不敗 摩洛哥成世界杯頭號(hào)黑馬 晉級(jí)8強(qiáng)實(shí)至名歸

2022-12-07 14:14:11

布林肯發(fā)涉中國(guó)防疫言論 中方回應(yīng) 這幾年中國(guó)疫情防控方針政策是正確,、科學(xué),、有效的

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:36:02

曝賴清德對(duì)接任民進(jìn)黨主席猶豫不決 民進(jìn)黨各派系明爭(zhēng)暗斗

海峽導(dǎo)報(bào)2022-12-07 09:27:44

臺(tái)積電赴美設(shè)廠引多重疑慮 島內(nèi)普遍擔(dān)心臺(tái)灣將被掏空

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-12-07 10:30:14

俄媒稱北約秘密部隊(duì)喬裝進(jìn)入烏克蘭 開(kāi)展行動(dòng)

新浪軍事2022-12-07 13:37:47

特朗普兩家公司稅務(wù)欺詐等罪名成立 在15年來(lái)未向稅務(wù)局如實(shí)上報(bào)

海外網(wǎng)2022-12-07 13:34:24

你做好可能會(huì)被感染的準(zhǔn)備了嗎,?四成網(wǎng)友感到焦慮

2022-12-07 14:24:43

俄總統(tǒng)新聞秘書(shū):普京經(jīng)常親自駕車 他常開(kāi)一輛小電動(dòng)汽車

中新網(wǎng)2022-12-07 10:40:51

男子闖醫(yī)院封控住院部遭保安圍毆 網(wǎng)友:住院部可都是老弱病殘

2022-12-07 13:25:08

烏克蘭為何要深入俄腹地空襲?俄羅斯本土連續(xù)兩天遭襲,!

上觀新聞2022-12-07 10:34:14

專家解讀新冠感染全過(guò)程 初期嗓子疼干咳疲乏無(wú)力

2022-12-07 13:53:21

美雜志:中國(guó)發(fā)現(xiàn)5000年前房屋遺址 人工壕溝等設(shè)施展現(xiàn)軍事實(shí)力

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 11:03:30

美擬向臺(tái)出售100枚“愛(ài)國(guó)者”導(dǎo)彈 還包括雷達(dá)系統(tǒng)以及改裝套件

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 13:32:15

韓國(guó)財(cái)閥與前總統(tǒng)女兒離婚 并承認(rèn)自己有婚外子女

海外網(wǎng)2022-12-07 09:41:49

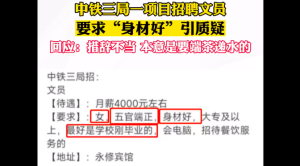

中鐵三局招聘文員要求身材好引質(zhì)疑 官方回應(yīng):要端茶遞水的

2022-12-07 14:17:05

限價(jià)俄石油的后果開(kāi)始顯現(xiàn)!歐盟最終自食惡果

2022-12-07 13:40:24

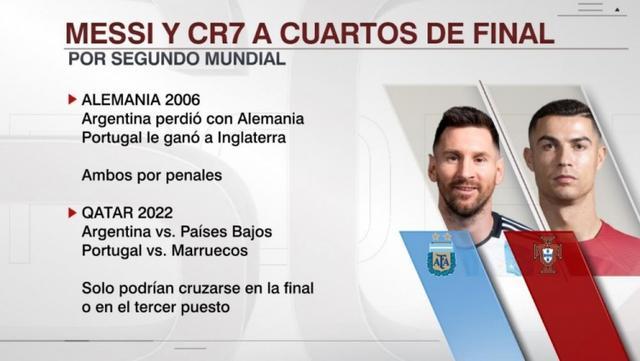

C羅梅西時(shí)隔16年再次同時(shí)晉級(jí)8強(qiáng) 有望會(huì)師決賽場(chǎng)

2022-12-07 14:02:09

居家如何防止被鄰居傳染?這些措施很重要,!

2022-12-07 13:48:22

曝李四川接受邀請(qǐng)將出任臺(tái)北副市長(zhǎng) 在蔣萬(wàn)安“三顧茅廬”之后已決定接受蔣邀請(qǐng)

中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)2022-12-07 09:29:51

加維球衣被草坪染成了綠色 小將吃盡苦頭創(chuàng)造紀(jì)錄

2022-12-07 13:45:53

男子因玩笑報(bào)復(fù)致3死被執(zhí)行死刑:曾傷害父親致死獲刑13年

2022-12-07 13:30:15

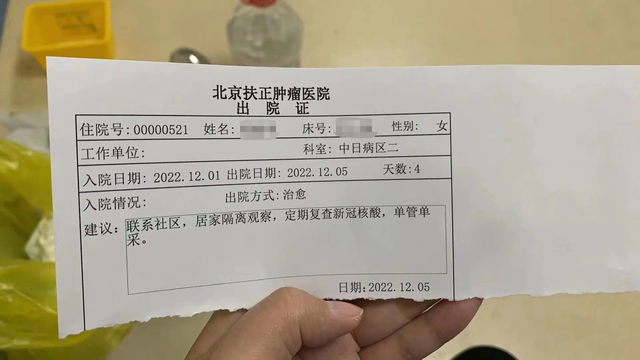

一位孕婦分享了她的新冠治愈經(jīng)驗(yàn):基本上5天自愈

2022-12-07 14:09:31

官方回應(yīng)網(wǎng)傳女孩舉報(bào)父親被打死后失聯(lián) 葉婷目前身在何處?

2022-12-07 13:21:20

朝鮮連續(xù)實(shí)彈射擊反制韓美軍演 韓軍多次向朝鮮發(fā)出警告

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:33:53

重磅!疫情防控新十條來(lái)了:嚴(yán)禁封堵小區(qū)門(mén)單元門(mén)

央視網(wǎng)2022-12-07 14:20:07