安倍這一次用心良苦 中國(guó)更要警醒了(2)

翻翻中國(guó)經(jīng)典,源泉在前頭,。

別忘了,,早在東漢時(shí)期,張衡的《歸田賦》中,,就有“于是仲春令月,,時(shí)和氣清”的句子,。

對(duì)了,,就是那個(gè)造地動(dòng)儀的張衡,,但他同時(shí)是文學(xué)大家。

大家可以比較一下:

萬(wàn)葉集:于時(shí)初春令月,,氣淑風(fēng)和,。

歸田賦:于是仲春令月,時(shí)和氣清,。

都是描寫春天,,一個(gè)1300多年前,一個(gè)近2000年前,,到底誰(shuí)效仿誰(shuí),。

另外,《全唐文》中,,薛道衡之孫薛元超,,也曾寫下過(guò)“時(shí)惟令月,景淑風(fēng)和”的句子,。

而且,,還有更早的典故。

《禮記·經(jīng)解》中還有這么一句:“發(fā)號(hào)出令而民說(shuō)謂之和,,上下相親謂之仁,。”

這個(gè)“令和”的內(nèi)涵,,感覺(jué)更好一些,。

所以,日本年號(hào)要“脫中”,,100000+年都不成,,除非不用漢字。

(二)

當(dāng)然,,如果我們因此嘲笑日本,,我覺(jué)得更不應(yīng)該。

畢竟,,年號(hào)這種東西,,起源自中國(guó)。以前的中國(guó),,后來(lái)的日本,、半島、越南等,,都是這樣做的,,年號(hào)都來(lái)自中國(guó)經(jīng)典,。

辛亥革命后,我們廢棄了年號(hào)?,F(xiàn)在,,整個(gè)中華文化圈,也只剩下日本,,還保留了這個(gè)千年傳統(tǒng),。

在日本,這也不是禮儀性用字,,而是深入到日本人生活的方方面面,,政府公文、日本居民卡,、身份證,、駕駛證,都使用年號(hào),。以至于硬幣,、車票、食品保質(zhì)期,,都與年號(hào)密不可分,。

年號(hào),是需要“天天見(jiàn)”的,。

從這個(gè)角度看,,我們真必須佩服日本,一方面很西化,,但另一方面確實(shí)很傳統(tǒng),,包括對(duì)中華文化的持續(xù)吸收,對(duì)傳統(tǒng)習(xí)俗的千年遵守,。

走在日本街頭,,看到熟悉的漢字商標(biāo),以及看到日本新的漢字年號(hào),,還是多少有一些心有戚戚的感覺(jué)。

至于“脫中”,,日本人的一些盤算,,可以理解。

推薦閱讀

美國(guó)夏威夷兩座火山持續(xù)噴發(fā) 當(dāng)?shù)嘏沙鰢?guó)民警衛(wèi)隊(duì)

海外網(wǎng)2022-12-07 10:57:27

美國(guó)批準(zhǔn)向波蘭出售總價(jià)值達(dá)37.5億美元的武器裝備

央視新聞客戶端2022-12-07 10:49:40

西班牙點(diǎn)球大戰(zhàn)遭淘汰 葡萄牙大勝瑞士晉級(jí)

新華網(wǎng)2022-12-07 10:05:29

老師用收費(fèi)軟件布置作業(yè)?學(xué)?;貞?yīng)

2022-12-07 09:58:54

康復(fù)患者:我終于敢承認(rèn)自己陽(yáng)過(guò)

2022-12-07 10:35:40

俄媒:澤連斯基正拍賣烏克蘭,,美國(guó)只能借機(jī)收割歐洲資本

騰訊網(wǎng)2022-12-07 09:07:33

胡錫進(jìn):我不相信這個(gè)國(guó)家里會(huì)有絕對(duì)反對(duì)放開(kāi)封控的人

胡錫進(jìn)2022-12-07 09:44:10

俄軍裝備“上新” 新一批蘇-35S戰(zhàn)機(jī)即將抵達(dá),,開(kāi)足馬力生產(chǎn)了

央視網(wǎng)2022-12-07 09:18:01

臺(tái)積電赴美設(shè)廠引多重疑慮 島內(nèi)普遍擔(dān)心臺(tái)灣將被掏空

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-12-07 10:30:14

美雜志:中國(guó)發(fā)現(xiàn)5000年前房屋遺址 人工壕溝等設(shè)施展現(xiàn)軍事實(shí)力

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 11:03:30

金毛眼球被摳流落街頭被救后離世 多狠毒的心下得去手呢

2022-12-07 10:13:10

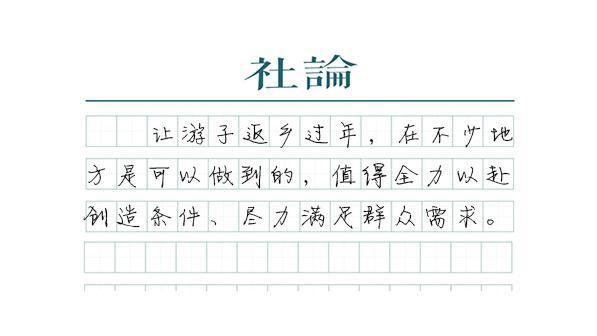

媒體:久違了!歡迎回家過(guò)年 一句話撫慰漂泊游子心

2022-12-07 10:02:01

新冠康復(fù)女孩:終于敢承認(rèn)自己陽(yáng)過(guò) 不好意思曾很壓抑自己

2022-12-07 11:02:35

曝賴清德對(duì)接任民進(jìn)黨主席猶豫不決 民進(jìn)黨各派系明爭(zhēng)暗斗

海峽導(dǎo)報(bào)2022-12-07 09:27:44

以色列海上新盾“C-穹頂”問(wèn)世

海洋防務(wù)前沿2022-12-07 09:21:45

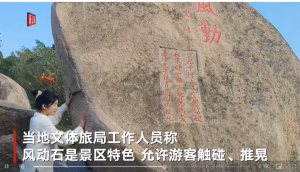

景區(qū)回應(yīng)多人推山頂“風(fēng)動(dòng)石”:景區(qū)特色 允許推

新京報(bào)2022-12-07 10:10:15

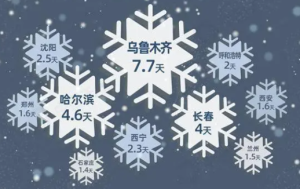

大雪節(jié)氣誰(shuí)是真正下雪王 烏魯木齊出人意料奪冠軍

2022-12-07 10:27:16

烏克蘭為何要深入俄腹地空襲,?俄羅斯本土連續(xù)兩天遭襲,!

上觀新聞2022-12-07 10:34:14

布林肯發(fā)涉中國(guó)防疫言論 中方回應(yīng) 這幾年中國(guó)疫情防控方針政策是正確,、科學(xué)、有效的

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:36:02

多地零售藥店布洛芬和泰諾林售罄,多方回應(yīng),!

2022-12-07 10:40:14

官方回應(yīng)洛陽(yáng)過(guò)年是否讓放鞭炮:禁運(yùn),、禁售,、禁放

2022-12-07 09:53:35

男孩時(shí)隔4個(gè)月見(jiàn)父母禮貌喊叔叔 引發(fā)無(wú)數(shù)父母感慨

2022-12-07 10:21:11

韓國(guó)財(cái)閥與前總統(tǒng)女兒離婚 并承認(rèn)自己有婚外子女

海外網(wǎng)2022-12-07 09:41:49

男子買餅需求全被老板說(shuō)服,?網(wǎng)友:沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的pua!

2022-12-07 10:17:45

落馬區(qū)委書記貪腐上億元,被判19年,!剛當(dāng)區(qū)長(zhǎng)就安排2人伺候

2022-12-07 10:10:05

外交部回應(yīng)朔爾茨文章涉華表態(tài) 孤立中國(guó)、限制對(duì)華合作不符合任何一方利益

新京報(bào)2022-12-07 10:57:57

俄總統(tǒng)新聞秘書:普京經(jīng)常親自駕車 他常開(kāi)一輛小電動(dòng)汽車

中新網(wǎng)2022-12-07 10:40:51

曝李四川接受邀請(qǐng)將出任臺(tái)北副市長(zhǎng) 在蔣萬(wàn)安“三顧茅廬”之后已決定接受蔣邀請(qǐng)

中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)2022-12-07 09:29:51

男子醉駕致2死1傷卻渾然不知 不知道毀了幾個(gè)家庭

2022-12-07 10:50:38

朝鮮連續(xù)實(shí)彈射擊反制韓美軍演 韓軍多次向朝鮮發(fā)出警告

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:33:53

烏媒:澤連斯基發(fā)視頻,透露自己在頓巴斯地區(qū) ,,慶祝烏克蘭“建軍節(jié)”

新京報(bào)2022-12-07 09:11:19

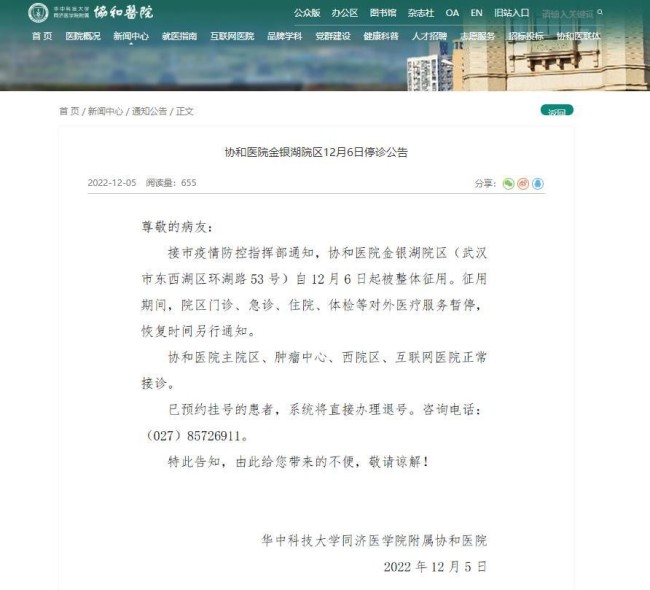

武漢協(xié)和醫(yī)院金銀湖院區(qū)被整體征用 已在該院區(qū)預(yù)約掛號(hào)的患者,系統(tǒng)將直接辦理退號(hào)

央廣網(wǎng)2022-12-07 09:37:28

辭職后連夜逃亡的貪官出鏡痛哭:東窗事發(fā),,一逃了之

2022-12-07 10:17:09

2023年元旦放假安排來(lái)了!元旦放假安排:3天假不調(diào)休

2022-12-07 11:07:11

恩師希望梅西拿到世界杯后就退役:那是最好的結(jié)局

2022-12-07 10:41:41