老撾國家主席為何兩次到中國“下鄉(xiāng)”

原標題:老撾國家主席為何兩次到中國“下鄉(xiāng)”

老撾人民革命黨中央總書記、國家主席本揚,,過去一年間去了兩個中國村莊,,收到了兩份禮物,。

第一份,,是去湖南省花垣縣十八洞村考察扶貧工作時,收到習近平總書記特意托人贈送的以十八洞村脫貧故事為原型的電影《十八洞村》光盤,;第二份,,是去福建省寧德市福安市下白石鎮(zhèn)下岐村考察扶貧工作時,收到中共中央對外聯(lián)絡部和福建省委負責同志贈送的《擺脫貧困》一書,。

無論主客雙方,,在外交場合以如此“樸素”的禮物鄭重相送,都是十分罕見的,。正如,,本揚所選擇的考察路線,,也是一黨之首、一國元首少有的選擇,。這兩次,,他都來到習近平總書記曾經(jīng)來過的地方,學習精準扶貧的中國經(jīng)驗,。

正因如此,,對這兩件禮物,本揚當場便表達了十足的喜愛,。他不顧山海之遠,,深入中國精準扶貧第一線,要的就是這背后寶貴的中國經(jīng)驗和中國方案,。在同習近平總書記舉行會談時,,本揚明確表示,老方高度評價中國在黨和國家建設方面取得的巨大成就,,特別是通過此次訪問深切感受到中國在扶貧領域的成功經(jīng)驗對老撾具有的重要借鑒意義,。

老撾最高領導人,為何要來中國鄉(xiāng)村學習,?

兩國有著諸多相似之處,。作為兩個發(fā)展中國家,兩個都在建設有本國特色社會主義的國家,,中老兩國堪稱“志同而氣和”,。更為相似的是,老撾確定了到2020年實現(xiàn)脫貧的目標,,這與中國全面建成小康社會的時間點遙相呼應,。

這一點,已經(jīng)得到了兩國執(zhí)政黨的高度認可,。4月30日,,習近平與本揚共同簽署《中國共產(chǎn)黨和老撾人民革命黨關于構建中老命運共同體行動計劃》,其中明確指出,,兩國命運共同體意味著“雙方擁有共同的價值追求,、突出的政治紐帶、特殊的友好感情”,。

一言以蔽之,,世上發(fā)展的路千萬條,擺脫貧困的方式也各有不同,,但對老撾來說,,作為“好鄰居、好朋友,、好同志,、好伙伴”的中國就是最好的學習榜樣,。

那么,老撾可以向中國學到什么,?

兩次考察學習,,本揚第一次去了習近平提出“精準扶貧”的村子,第二次去了習近平親自帶領擺脫貧困的村子,,目的非常明確,。他在這兩次行程中,明確表達了“學習”意愿的有——執(zhí)政黨的為民情懷,,“習近平總書記不僅胸懷天下,、心系國家,而且關心少數(shù)民族的生產(chǎn)生活,,對偏遠山村的基層民眾噓寒問暖,,這都非常值得老撾人民革命黨認真學習”;黨組織在脫貧攻堅中發(fā)揮的作用,,他“尤其感興趣”,;中方“精準扶貧”的做法和經(jīng)驗,他表示“要認真學習借鑒”,。

在此基礎上,,中老兩國執(zhí)政黨在《行動計劃》中明確提出,大力加強民生,、減貧等領域務實合作,,推動老方早日擺脫欠發(fā)達狀態(tài)。全面落實“援老八大工程”,,積極開展減貧交流與對話,,開展村級減貧試點項目,實施好援老撾減貧示范合作項目,。

中國的扶貧故事,,數(shù)十年來都吸引著世界關注的目光。中國經(jīng)過不懈努力,,使數(shù)億貧困人口成功脫貧,,為世界減貧事業(yè)做出了巨大貢獻。明年,,中國所有貧困地區(qū)和貧困人口將一道邁入小康社會,。這將是載入人類歷史的成就,但其背后的思想,、模式、理念與實干精神,,在國際話語傳播中卻一直顯得很是“低調(diào)”,。本揚兩次來華,,都特地下鄉(xiāng)看看,說明脫貧攻堅的中國方案,,正在被世界所關注和重視,。那些讓中國日日新的方案,也一定有機緣幫助世界變得更加美好,。

(作者為評論員劉少華)

推薦閱讀

西班牙點球大戰(zhàn)遭淘汰 葡萄牙大勝瑞士晉級

新華網(wǎng)2022-12-07 10:05:29

中方支持聯(lián)合國在國際人道救援中發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用

新華網(wǎng)2022-12-07 08:03:44

美陪審團裁定特朗普集團兩家公司稅務欺詐等罪名

新京報2022-12-07 07:57:06

胡錫進:我不相信這個國家里會有絕對反對放開封控的人

胡錫進2022-12-07 09:44:10

落馬區(qū)委書記貪腐上億元,,被判19年,!剛當區(qū)長就安排2人伺候

2022-12-07 10:10:05

朝鮮連續(xù)實彈射擊反制韓美軍演 韓軍多次向朝鮮發(fā)出警告

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:33:53

媒體:久違了!歡迎回家過年 一句話撫慰漂泊游子心

2022-12-07 10:02:01

1.5萬烏軍在巴赫穆特被“包餃子”,,俄稱發(fā)現(xiàn)大批外國雇傭兵

海外網(wǎng)2022-12-07 08:58:20

韓國這次面子丟大了,,美軍士兵痛揍韓國人,,親美總統(tǒng)卻失聲了

騰訊網(wǎng)2022-12-07 09:01:03

媒體:澤連斯基打算一錘定音拍賣烏克蘭,,果然有“頭腦”

海外網(wǎng)2022-12-07 09:04:27

老師用收費軟件布置作業(yè),?學?;貞?/a>

2022-12-07 09:58:54

男子買餅需求全被老板說服,?網(wǎng)友:沒見過這樣的pua!

2022-12-07 10:17:45

官方回應洛陽過年是否讓放鞭炮:禁運、禁售,、禁放

2022-12-07 09:53:35

布林肯發(fā)涉中國防疫言論 中方回應 這幾年中國疫情防控方針政策是正確,、科學,、有效的

環(huán)球網(wǎng)2022-12-07 09:36:02

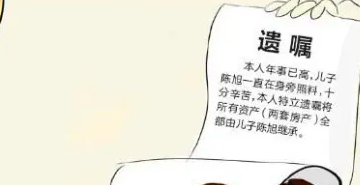

老人立遺囑不給妻子遺產(chǎn) 法院:所立遺囑無效

2022-12-07 09:39:18

馬斯克在一張風景圖下的評論火了:畫面來自歐盟最貧窮國家

2022-12-07 09:47:36

男孩時隔4個月見父母禮貌喊叔叔 引發(fā)無數(shù)父母感慨

2022-12-07 10:21:11

以色列海上新盾“C-穹頂”問世

海洋防務前沿2022-12-07 09:21:45

康復患者:我終于敢承認自己陽過

2022-12-07 10:35:40

俄媒:澤連斯基正拍賣烏克蘭,,美國只能借機收割歐洲資本

騰訊網(wǎng)2022-12-07 09:07:33

臺積電赴美設廠引多重疑慮 島內(nèi)普遍擔心臺灣將被掏空

環(huán)球時報2022-12-07 10:30:14

俄軍裝備“上新” 新一批蘇-35S戰(zhàn)機即將抵達,開足馬力生產(chǎn)了

央視網(wǎng)2022-12-07 09:18:01

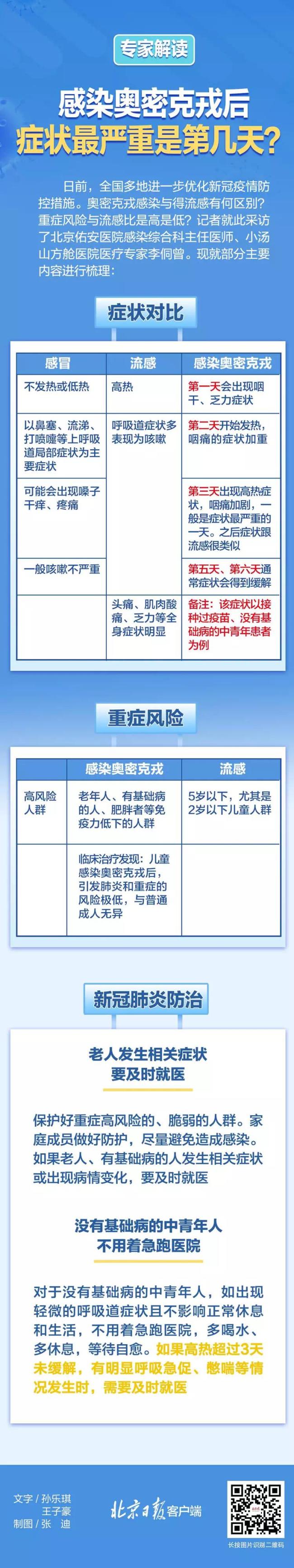

感染奧密克戎后第幾天癥狀最嚴重,?一圖讀懂

2022-12-07 09:41:48

辭職后連夜逃亡的貪官出鏡痛哭:東窗事發(fā),一逃了之

2022-12-07 10:17:09

武漢協(xié)和醫(yī)院金銀湖院區(qū)被整體征用 已在該院區(qū)預約掛號的患者,,系統(tǒng)將直接辦理退號

央廣網(wǎng)2022-12-07 09:37:28

曝李四川接受邀請將出任臺北副市長 在蔣萬安“三顧茅廬”之后已決定接受蔣邀請

中國臺灣網(wǎng)2022-12-07 09:29:51

金毛眼球被摳流落街頭被救后離世 多狠毒的心下得去手呢

2022-12-07 10:13:10

曝賴清德對接任民進黨主席猶豫不決 民進黨各派系明爭暗斗

海峽導報2022-12-07 09:27:44

世界杯死亡之組4隊全部回家 西班牙日本死于點球戰(zhàn)

2022-12-07 09:40:14

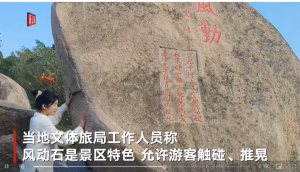

景區(qū)回應多人推山頂“風動石”:景區(qū)特色 允許推

新京報2022-12-07 10:10:15

網(wǎng)紅主播在尼泊爾被殺 其親屬回應:他平時愛好旅游

上游新聞2022-12-07 09:51:52

烏克蘭為何要深入俄腹地空襲,?俄羅斯本土連續(xù)兩天遭襲!

上觀新聞2022-12-07 10:34:14

烏媒:澤連斯基發(fā)視頻,透露自己在頓巴斯地區(qū) ,,慶祝烏克蘭“建軍節(jié)”

新京報2022-12-07 09:11:19

韓國財閥與前總統(tǒng)女兒離婚 并承認自己有婚外子女

海外網(wǎng)2022-12-07 09:41:49

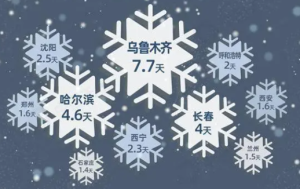

大雪節(jié)氣誰是真正下雪王 烏魯木齊出人意料奪冠軍

2022-12-07 10:27:16