一些國家采取有效耕地保護措施—— 確保耕地數(shù)量 提升耕地質(zhì)量

德國巴登—符騰堡州的一處農(nóng)田,當?shù)剞r(nóng)民收獲白蘆筍,。

埃及尼羅河邊的農(nóng)田景色,。影像中國

荷蘭北荷蘭省一片農(nóng)田里,人們駕駛農(nóng)機進行播種作業(yè),。本報記者任彥攝

日本長野縣飯島町的田切農(nóng)產(chǎn)負責人紫芝勉正在查看西紅柿長勢,。本報記者劉軍國攝

從規(guī)劃統(tǒng)籌到法律約束,從科技支持到保護性耕作,,一些國家采取有效的耕地保護措施,,確保耕地數(shù)量,提升耕地質(zhì)量,。在增加糧食產(chǎn)能的同時,,這些措施也推動農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展

荷蘭

統(tǒng)籌規(guī)劃整體協(xié)調(diào)發(fā)展

本報駐比利時記者任彥

荷蘭陸地面積僅3.4萬平方公里,其中,,60%為農(nóng)業(yè)用地,。荷蘭是世界人均耕地面積最小的國家之一,但其農(nóng)產(chǎn)品出口占世界農(nóng)產(chǎn)品出口總量的9%,,為世界第二大農(nóng)產(chǎn)品出口國,。荷蘭成為農(nóng)業(yè)大國,與荷蘭努力保護耕地,、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率緊密相關。

“荷蘭人極為珍惜土地,,特別是耕地,。”荷蘭瓦赫寧根大學土地法,、環(huán)境法和自然規(guī)劃法教授威姆·布魯薩德告訴本報記者,,荷蘭國土的1/5是人工填海造出來的。由于27%的耕地和60%的人口處于海平面以下,,為了保護土地和家園,,幾代荷蘭人不懈努力,修建了長達2400公里的防潮大堤,。荷蘭政府很早以前就對農(nóng)產(chǎn)品銷售減免消費稅,,不收取耕地使用稅,通過稅收調(diào)控政策鼓勵農(nóng)戶耕種。作為一個高稅收國家,,稅費優(yōu)惠措施對于促進農(nóng)業(yè)發(fā)展具有顯著激勵效應,。與此同時,政府開征高額的資產(chǎn)稅或土地開發(fā)交易稅,,以制約對耕地的過度開發(fā),。

盡管如此,在人口增長,、工業(yè)化,、城市化等巨大壓力下,耕地流失問題依然存在,。上世紀70年代,,荷蘭平均每年損失耕地1萬公頃。為此,,荷蘭逐步更新耕地保護的相關法律制度,,確立了從城市和農(nóng)村兩個方面統(tǒng)籌城鄉(xiāng)土地規(guī)劃,以防止城市化對農(nóng)業(yè)用地的大規(guī)模侵蝕,,進而創(chuàng)造整體協(xié)調(diào)發(fā)展的國土空間,。

推薦閱讀

印尼塞梅魯火山噴發(fā) 近兩千人被緊急疏散

新華網(wǎng)2022-12-05 14:31:53

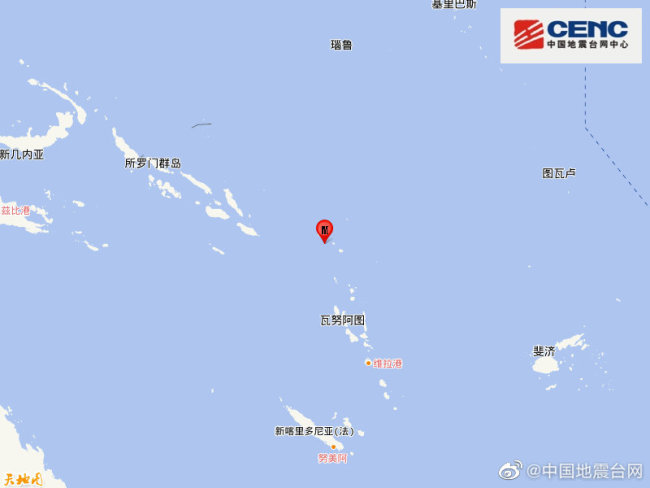

圣克魯斯群島發(fā)生5.8級地震

央視新聞客戶端2022-12-05 14:29:12

俄副總理強硬發(fā)聲:俄即使石油減產(chǎn)也不會接受限價

央視中文國際2022-12-05 12:09:02

主人花2000元為狗狗定制貂皮衣服:有很多定制衣服

2022-12-05 14:29:57

歐盟準備放寬對企業(yè)援助,,應對美國產(chǎn)業(yè)補貼政策

觀察者網(wǎng)2022-12-05 15:03:30

外賣小哥墜井昏迷催單電話救其一命 網(wǎng)友:幸虧有頭盔

2022-12-05 14:24:02

普通市民常規(guī)出門不需戴N95:但這種情況下需要

2022-12-05 15:57:19

駐韓美軍十幾拳暴打韓國出租司機 現(xiàn)場畫面曝光!

海外網(wǎng)2022-12-05 15:01:57

駐澳使館與周琦聯(lián)系 處置被盜事件 感受到了來自祖國的關懷

2022-12-05 10:42:53

神十四返回艙切傘失???并非如此 切傘失敗會導致什么后果呢?

網(wǎng)易2022-12-05 14:27:02

港鐵發(fā)生火車事故港鐵就列車事故致歉 消防正救援

2022-12-05 15:06:02

澳大利亞球員排隊找梅西合影 主帥贊梅西不可思議

2022-12-05 15:54:47

俄媒:對俄油限價是“有漏洞的天花板”

參考消息2022-12-05 15:10:46

俄副總理:不會接受對俄石油限價令 西方的這一做法是野蠻干涉市場

央視新聞2022-12-05 10:29:11

男子稱做核酸導航誤入方艙被隔離5天,!網(wǎng)友:自投羅網(wǎng)

2022-12-05 16:05:09

臺報社論:兩岸交流將讓“抗中牌”徹底失效

參考消息2022-12-05 15:08:33

30歲男子植發(fā)后多器官衰竭死亡 需要找正規(guī)醫(yī)院?。?/a>

2022-12-05 14:27:30

英國向烏克蘭提供“硫磺石-2”導彈

海洋防務前沿2022-12-05 13:03:51

媽媽讓女孩掏錢給哥哥買房引爭議 女孩還沒出嫁就沒家了嗎

2022-12-05 14:23:53

醫(yī)生推著上下鋪嬰兒車!網(wǎng)友:寶寶巴士,?

2022-12-05 14:33:39

胡錫進談保定疫情:很多人只做抗原 保定的情況不像很特殊的樣子

胡錫進2022-12-05 11:21:31

英法矛盾牽動歐洲局勢,,透露出兩國戰(zhàn)略的截然不同

人民網(wǎng)2022-12-05 15:06:22

美媒:今年中美貿(mào)易額或再創(chuàng)新高 同比增長 5.1%

環(huán)球網(wǎng)2022-12-05 10:45:05

歐洲理事會主席:歐洲正在變窮

參考消息2022-12-05 15:13:30

夫妻準備辦離婚丈夫路上兜了8圈,!等民政局下班?

2022-12-05 14:38:15

普通市民常規(guī)出門不需戴N95,!?N95口罩和醫(yī)用外科口罩的區(qū)別是啥

2022-12-05 14:13:49

梅西品牌將美股上市 僅4名員工 梅西賺錢賺到手軟

中國經(jīng)濟網(wǎng)2022-12-05 15:45:51

浙江已制定新冠分級診療方案:自行吃藥或耽誤治療

2022-12-05 15:52:30

內(nèi)馬爾噴止疼藥出戰(zhàn)韓國 主帥承諾全力對戰(zhàn)韓國隊

2022-12-05 15:37:43

空中狩獵者——LAOP-500

2022-12-05 12:02:48

駐韓美軍十幾拳暴打韓國出租司機,,行車記錄儀拍下的現(xiàn)場畫面

??托侣?/em>2022-12-05 15:20:16

“神十四”飛船返回時間縮短,,比神十二縮短近20小時

新浪網(wǎng)2022-12-05 14:24:29

內(nèi)馬爾噴止疼藥出戰(zhàn)韓國:巴西隊優(yōu)勢非常大

2022-12-05 15:24:45

載有美國軍事裝備的火車在希臘脫軌,,開往烏克蘭的,?

中國新聞網(wǎng)2022-12-05 15:22:52

臺灣新增10244例確診 22例死亡

2022-12-05 15:28:12