寒意陣陣,,歐洲人邁得過這道坎嗎,?(2)

既然在“開源”問題上歐盟各國“各自為戰(zhàn)”,,無法協(xié)調(diào)統(tǒng)一,,歐盟決定想辦法從“節(jié)流”上進行干預(yù),。

1個多月前,,歐盟提出過一項新的政治協(xié)議,,根據(jù)這項協(xié)議:

要保障歐盟的能源供應(yīng)安全,,在未來8個月的時間里,,歐盟成員國需要根據(jù)自愿,,在過去5年平均消費量的基礎(chǔ)上,將天然氣需求減少15%,。而節(jié)約下來的天然氣富余量,,可供各國間的調(diào)劑補充。

不過,,在見識過歐盟各國不惜代價“囤氣”之后,,這種人人自危的苗頭讓歐盟不得不在“自愿”后加了半句:

若屆時出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺等情況,,歐盟將采取強制措施減少天然氣需求。

據(jù)歐盟解釋,,之所以這樣做,,正是因為擔(dān)心歐盟成員國之間的不協(xié)調(diào)和矛盾,會扭曲歐盟的統(tǒng)一市場,。

怕什么來什么,,歐盟市場正在經(jīng)歷前所未有的混亂。

而“強制”這個詞,,也引發(fā)了歐盟成員國的極大反對,,有的國家直接質(zhì)疑,歐盟有“越權(quán)”之嫌,。

中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院歐洲經(jīng)濟專家董一凡告訴譚主,,根據(jù)歐盟的運行機制,在沒有各國授權(quán)的情況下,,歐盟委員會單方面出臺一個政策,,然后要求其他國家強制執(zhí)行,是不符合歐盟法律的,。

站在歐盟的立場上,,協(xié)議的初衷是要讓歐盟各國以盡可能小的集體讓步,來守住歐盟能源安全的底線,。

但站在歐盟成員國的立場上,,歐盟出臺的政策,其實并不能和自己的國情相匹配——各個國家對俄羅斯天然氣的依賴程度并不相同,,俄烏沖突引發(fā)的能源危機對某些國家來說,,并不算危機。

西班牙的天然氣來源,,就不依賴俄羅斯的管道,。西班牙副首相兼生態(tài)轉(zhuǎn)型大臣就表示,不愿意為了非西班牙的問題,,來付出經(jīng)濟上的代價,。

而匈牙利,是歐盟成員國中對俄羅斯天然氣依賴程度最高的國家——達到了80%,,節(jié)流15%,,根本解決不了匈牙利的能源危機,。

匈牙利外長就直言批評,,“這是不合理、無意義,、無法實施和有害的建議,?!?/p>

歐盟委員會,里外都不討好,。但危機面前,,歐盟委員會總要體現(xiàn)自己的作用,這也正是歐盟不惜越界,,也要提出這條政策的原因,。

敲定協(xié)議最終版本的會議前,,西班牙代表與德國代表進行了點對點的交流

兩周后,15%的節(jié)流協(xié)議得以通過,。但最終的版本,,是這樣的:

出現(xiàn)供應(yīng)短缺時,成員國要減少天然氣需求的15%,。同時,,針對不同成員國的特殊情況,為提高協(xié)議執(zhí)行的有效性,,歐盟對部分成員國予以部分或全部義務(wù)的豁免,。

島國愛爾蘭、塞浦路斯和馬耳他,,與歐盟天然氣網(wǎng)并不連接,,即便是省下天然氣,也無法給別的國家用,,節(jié)流義務(wù)可以完全豁免,;

緊挨俄羅斯的波羅的海國家,愛沙尼亞,、拉脫維亞和立陶宛,,還沒有正式從俄羅斯電網(wǎng)轉(zhuǎn)到歐盟電網(wǎng),強行限氣可能導(dǎo)致供電直接中斷,,它們的義務(wù)也可以豁免,。

天然氣儲備率超出指標(biāo),或能源結(jié)構(gòu)嚴重依賴天然氣,、過去1年天然氣消費增長幅度較大的國家,,也可以獲得義務(wù)豁免。這一條可以囊括的國家就很多了,,捷克,、丹麥、波蘭、保加利亞,、希臘,、斯洛伐克等國,都在其列,。

......

算下來,,歐盟一共27個成員國,可以受到特殊照顧的國家,,加起來要占到一半左右,。

政策是推出了,卻是個嚴重縮水的版本,。

從不同視角來評估這項縮水后的協(xié)議:

對于歐盟整體來說,,只要有任何一個國家沒有按照協(xié)議執(zhí)行,這項協(xié)議就沒有意義,,不只是預(yù)設(shè)的目標(biāo)無法達成,,而是在危機面前,一旦有人選擇脫離集體而自保,,則會讓集體陷入不患寡而患不均的惡性循環(huán)中,;

對于任一歐盟成員國來說,完全寄希望于其他26個成員國能夠在危機面前做出步調(diào)一致的犧牲,,最終所要承擔(dān)的風(fēng)險和代價是不可估量的,。

這就出現(xiàn)了一個非常尷尬的局面,歐盟做出的決策無論是從歐盟整體出發(fā),,還是從具體各個國家出發(fā)都是沒有益處的,。

可以說,歐盟共同決策的妥協(xié)機制,,已經(jīng)陷入了囚徒困境——在每個人都貪圖個體最優(yōu)解時,,原本大家還可以達成次優(yōu)解,事實上只能達成最次解,。

這從根本上違背了歐盟發(fā)展的邏輯,。

中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院副院長許勤華告訴譚主,從歐洲煤鋼共同體,,到歐洲經(jīng)濟共同體,,再到歐盟,各個成員國在一步步進行更多的連接,,來達到“抱團取暖”的目的,。

成員國選擇加入歐盟,本身就是想用一體化的力量來補足各個成員國單一力量的天然薄弱,。

這也是歐盟得以成立的根本原因:

在和平年代里成長起來的歐盟,,決策的底層邏輯,是向上取舍——以共同利益最大化為著眼,向前發(fā)展,,用統(tǒng)一的市場補足成員國各國體量不足的問題。

歐盟的前身,,歐洲煤鋼共同體的成立,,對于各個成員國來說都是政治和經(jīng)濟上的雙贏:一方面可以擴大各個成員國的政治影響,尤其是二戰(zhàn)中的戰(zhàn)敗國,,另一方面,,可以將本國的資源、工業(yè)等潛力投入更大的統(tǒng)一市場,。

當(dāng)時的歐洲,,有著被戰(zhàn)爭蠶食消耗后的現(xiàn)實窘迫,想要重回國際政治舞臺的一極,,相互依靠,、取長補短自然成為了歐洲的必要選擇。

1950年,時任德國總理阿登納(右)接待來訪的法國外交部長舒曼(左),,戰(zhàn)后法德和解,,就煤鋼生產(chǎn)及儲備達成一致,是歐洲煤鋼共同體得以成立的基礎(chǔ)

在歐洲大陸重燃戰(zhàn)火的刺激下,,歐盟成員國早已摒棄了歐洲區(qū)域一體化的初衷,,他們不敢把“底牌”交給集體組織,而紛紛從底線思維出發(fā),,各自為政地試圖尋找著對自己來說的“最優(yōu)解”,。

而它造成的一個結(jié)果是,歐盟的共同政策只能著眼于怎么樣止損,,而不是讓成員國變得更好,,也就是說歐盟的共同政策取的不是各個成員國利益的最小公倍數(shù),而是最大公約數(shù),。

歐盟國家在二戰(zhàn)之后通過一體化建立起來的脆弱信任,,在危機面前被一下?lián)羲椋@背后有一個關(guān)鍵因素——美國,。

二戰(zhàn)結(jié)束后,,美國一直努力在歐洲大陸“經(jīng)營”,通過利益的親疏遠近對歐洲不同的國家區(qū)別對待,,歐盟與美國的互動過程中,,各個成員國的取向有差異,也會導(dǎo)致其無法形成統(tǒng)一意志對外。

歐盟成員國各自與美國的親疏不同,,就讓美國找到了空子,,將楔子打入歐盟國家間的信任基礎(chǔ)。

殷鑒不遠,,當(dāng)“北溪-1”天然氣管道無法供氣時,,歐盟國家是否會想起此前已經(jīng)關(guān)停的“北溪-2”天然氣管道,是怎樣被美國拿捏來分裂歐盟的,。

要知道,,此前的很長一段時間里,德國與俄羅斯的天然氣貿(mào)易基本沒有出現(xiàn)麻煩,。

根據(jù)美國的說法,,“北溪-2”會威脅歐洲能源安全。美國以此為由,,多次鼓動一些歐盟成員國去反對“北溪-2”的建設(shè),。

在這樣的挑撥下,一個能源合作的項目,,最終成了地緣政治的犧牲品,。

這只是美國介入歐盟的一個縮影。

不僅如此,,美國還通過各種圈子將歐洲國家進一步分割離間,。

值得注意的是,俄羅斯方面宣布“北溪-1”管道不會按期恢復(fù)的同一天,,以美國為首的G7國家剛剛宣布,,同意對俄羅斯石油實施價格上限。

而跟在石油之后的,,是歐盟正在考慮,,對俄羅斯天然氣也設(shè)定價格上限。俄羅斯對此回應(yīng),,一旦歐盟作出這樣的決定,,俄羅斯將不會再向歐洲供應(yīng)天然氣。

不知道那些還在為天然氣奔忙的歐盟國家看到這兩則消息后,,是什么感想,?

比起能源的短缺,今天的歐盟付出的代價更大——集體決策的失靈,。

冬天將至,,比起能源的短缺,歐洲一體化的退步才是更大的危機,。

推薦閱讀

它想“登天”好難

環(huán)球資訊+2022-09-04 11:23:15

聯(lián)合國大會即將召開,,美拒絕向俄代表發(fā)放簽證

中央政法委長安劍2022-09-04 10:42:03

強臺風(fēng)“軒嵐諾”抵達日本沖繩致3000余戶居民停電

新華網(wǎng)2022-09-04 09:56:30

美新一代登月火箭因燃料輸送故障再次推遲發(fā)射

新華網(wǎng)2022-09-04 09:25:14

河北一學(xué)校擺桌放錘子免費碎手機 學(xué)生未報備帶手機入校將會被砸碎

快科技2022-09-03 16:14:24

為快速賣武器,,美國防部成立“老虎小組”

樞密院十號2022-09-04 09:43:23

新冠,、猴痘、不明原因肺炎,?阿根廷不明原因肺炎增至10例

新華社2022-09-03 18:11:09

關(guān)鍵時刻不管男女,!男子沖進女廁搶救暈倒女孩

九派新聞2022-09-03 18:33:18

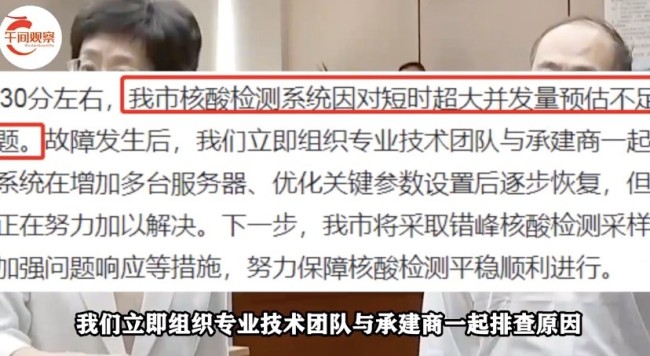

核酸系統(tǒng)“崩了”!成都疫情防控指揮部相關(guān)負責(zé)人致歉

封面新聞2022-09-03 15:53:16

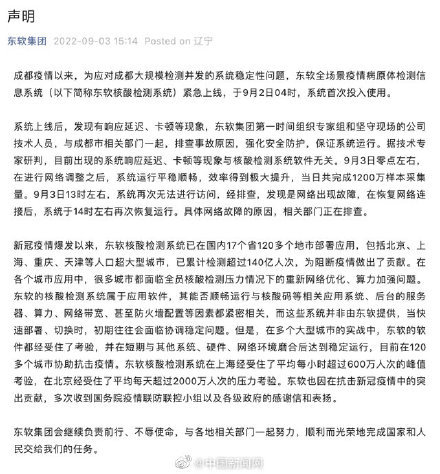

成都疫情防控指揮部致歉,!東軟回應(yīng)成都核酸系統(tǒng)異常一事

封面新聞2022-09-03 18:28:56

高價月餅禮盒到底有多暴利,?2398元禮盒里沒有月餅

中新財2022-09-03 18:21:16

美一飛行員威脅要駕機撞超市,警方緊急疏散人群

環(huán)球網(wǎng)2022-09-04 08:53:31

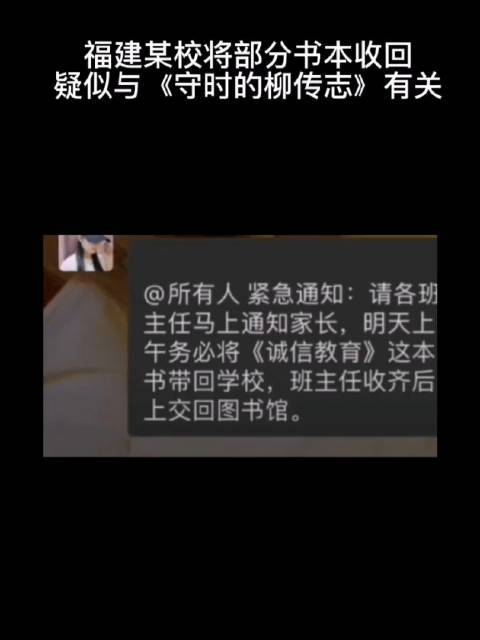

柳傳志入選教科書上演一日游 教材被回收了…

和訊網(wǎng)2022-09-04 08:31:54

俄稱已控制烏軍防御體系重要節(jié)點 烏克蘭方面暫無回應(yīng)

新華網(wǎng)2022-09-03 14:21:56

緬甸原國務(wù)資政昂山素季刑期增至20年

新華網(wǎng)2022-09-04 09:31:57

致死率極高肺栓塞發(fā)作!產(chǎn)婦凌晨在家暈倒呼吸停止

北京日報2022-09-03 18:17:22

中國海軍三艦客日本海亮相 現(xiàn)場直擊

2022-09-03 22:36:29

中國空軍運-20飛機亮相奧地利“空中力量-2022”航展

新華網(wǎng)2022-09-04 09:53:36

理想汽車突然降價遭車主集體投訴,!車主:這是欺騙

快科技2022-09-04 08:57:55

俄氣無限期關(guān)閉北溪-1天然氣管道 歐洲“斷氣”擔(dān)憂終成現(xiàn)實!

新華網(wǎng)2022-09-03 13:08:09

國際原子能機構(gòu)兩名專家將長駐扎波羅熱核電站

新華網(wǎng)2022-09-04 10:14:19

日本專家:勿忘歷史 不要重蹈覆轍

央視網(wǎng)2022-09-04 08:49:44

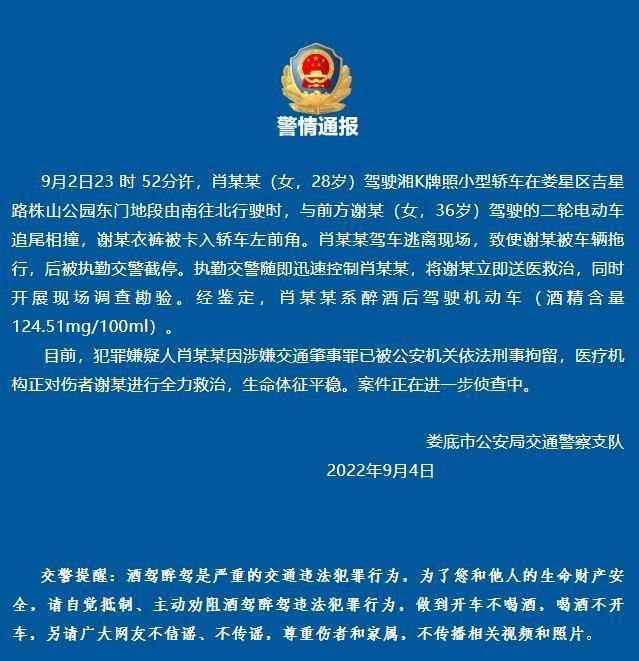

湖南一寶馬女司機疑酒駕撞人拖行 交警怒斥:你過去看看,!你還是個人啊

中宏網(wǎng)2022-09-03 19:05:22

警方通報女司機撞人拖行:系醉駕,已被刑拘

新京報2022-09-04 08:41:31

特朗普莊園搜出18份最高機密文件 部分空文件夾被質(zhì)疑

新華社2022-09-03 18:07:37

中國軍隊國際形象網(wǎng)宣片發(fā)布 為人民而生 為和平而戰(zhàn)

中國軍網(wǎng)2022-09-03 12:34:03

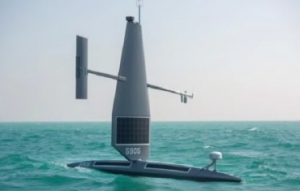

伊朗再次捕獲美軍無人艇 現(xiàn)場曝光

海外網(wǎng)2022-09-03 11:36:32

俄防長稱烏軍在烏南部反攻中損失慘重

參考消息2022-09-04 08:45:01

貴州23歲女子喜提四胞胎取名為花好月圓,,目前已是五個孩子的媽媽

光明網(wǎng)2022-09-03 19:11:57

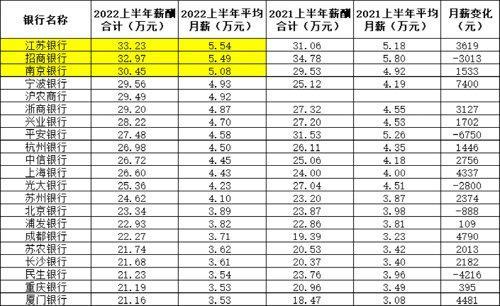

傲視同行,!招行平均月薪下降3000仍有5.5萬元

中國基金報2022-09-03 19:26:43

人性化管理生命至上!東航一航班因旅客吐血緊急備降合肥

新浪新聞2022-09-03 17:58:28

女子切開西瓜發(fā)現(xiàn)“黃豆芽” 網(wǎng)友:誰說種瓜不能得豆

光明網(wǎng)2022-09-03 16:03:07

俄羅斯警告美方勿向烏克蘭提供遠程武器

新華網(wǎng)2022-09-04 10:16:30

西方軍援“養(yǎng)肥”武器黑市

參考消息2022-09-04 10:46:35

俄氣無限期關(guān)閉北溪天然氣管道 稱設(shè)備故障

參考消息2022-09-03 11:40:46