永為音樂奔忙奏響民族之音(創(chuàng)作者談)(4)

2017年,,我在國家大劇院指揮演出了中文版的馬勒交響樂《塵世之歌》,。這部作品是奧地利作曲家馬勒受到譯成德文的中國古詩集《中國之笛》中李白、王維等人的詩作啟發(fā),,譜寫而成的交響樂套曲,。它曾是東西方在詩歌、音樂、歌詞譯配方面交流融合的結晶,,是具有“中國魂”的西洋作品,。通過將德文譯配為中文,用中文的句法與韻腳進行演唱,,讓“中為洋用”回到了“洋為中用”,,再次深化了文明的交流融合,也體現(xiàn)了我們的文化自信,。

近年來,,中文譯配的外國歌劇在國內很少上演,我在這方面積累了一些經(jīng)驗,,希望能再為觀眾譯配幾部經(jīng)得起時間檢驗,,能夠久久流傳的音樂作品。如果這些工作能對提升大眾的音樂修養(yǎng)起點作用,,能對文化交流有所促進,,也就提升了我努力的價值,延伸了我生命的意義,。

作為一名“90后”,,時不我待:90歲,我開始在喜馬拉雅開設交響音樂導賞課程“讓耳朵更聰明”,;91歲,,在抖音開設“鄭小瑛工作室”賬號;92歲,,執(zhí)棒第七十七場《土樓回響》,;93歲,鄭小瑛歌劇藝術中心正式在廈門注冊,。通過組建歌劇藝術中心,,我希望打撈、呈現(xiàn)優(yōu)秀的中國歌劇作品,,做它們的音樂“孵化坊”,。2013年,展現(xiàn)民族精神的歌劇《岳飛》曾在廈門以音樂會版“孵化出殼”,,2015年迎來國家藝術基金的支持,,天津音樂學院將它以大歌劇形式搬上天津大劇院和國家大劇院的舞臺。我推動這些優(yōu)秀作品上演,,就是希望大眾能夠喜愛中國民族歌劇,。通過一輪輪演出,經(jīng)受觀眾的檢驗,,歷經(jīng)時間的淘洗,,中國歌劇藝術得到不斷進步,真正優(yōu)秀的作品才得以不斷傳承,。

1938年,,抗日戰(zhàn)爭期間,史良,、沈鈞儒等前輩給我寫下贈言,,他們的話語,照亮我的人生,。史良寫道:“幸運的小瑛,,你要學著,追趕著,!負擔起中華兒女應有的責任來,,才是真正的救國!”84年過去了,,在音樂這條道路上,,我努力學習著、追趕著,,為人民走近音樂,、熱愛音樂搭建橋梁,為中國音樂傳承發(fā)展,、走向世界不懈努力,。

《人民日報》

推薦閱讀

將生命賦予詩歌(經(jīng)典流芳)

人民網(wǎng)-人民日報2022-08-02 05:41:32

多國推動城市綠化“好看”又“健康”(國際視點)

人民網(wǎng)-人民日報2022-08-02 05:41:28

土耳其:首艘運糧船有望即日駛離烏克蘭

新華網(wǎng)2022-08-01 14:51:15

敏感時刻 里根號航母跑路了?多半是去“護駕”了

環(huán)球時報2022-08-01 07:46:53

北約“科索沃和平實施部隊”:準備對科索沃進行干預

參考消息2022-08-01 16:31:40

美官員:預計佩洛西將繼續(xù)訪臺計劃

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 23:59:11

國慶休7天上7天引熱議 媒體:讓假期調休更得民心!

光明日報2022-07-29 07:51:42

補壹刀:消息人士稱佩洛西明晚抵臺,3日見蔡英文,,而他們跳得最高!

補壹刀2022-08-01 22:39:46

“紅色地標代表性文物尋訪活動”在濟南舉辦

2022-08-01 17:06:14

臺媒:臺官員稱收到接待佩洛西通知 住宿君悅酒店或萬豪酒店

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 22:51:40

警察帶嫌犯產檢偶遇懷孕妻子 正想解釋,,妻子“秒懂”

紹興公安2022-07-29 08:05:29

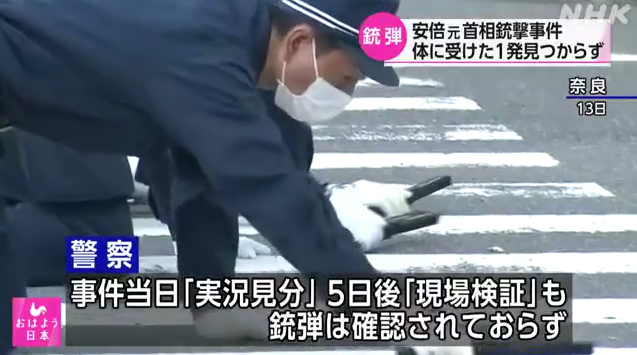

安倍體內子彈或在現(xiàn)場急救時排出 警方案發(fā)后5天才搜證現(xiàn)場

海外網(wǎng)2022-07-29 11:21:48

90后雙胞胎成立男生家政公司,員工均是精壯男生

瀟湘晨報2022-08-01 09:33:21

女子曬交易員丈夫收入:月入超8萬 當事人被停職調查

每日經(jīng)濟新聞2022-07-29 14:55:28

佩洛西亞洲之行5名隨行成員都是誰 三位成員均為亞裔

抽屜新聞2022-08-01 23:02:33

八一天安門廣場升旗儀式 致敬人民子弟兵,!

人民資訊2022-08-01 16:34:25

佩洛西曬與美海軍陸戰(zhàn)隊分遣隊合照 外交部:若佩洛西敢訪臺 那拭目以待

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 23:20:23

傅政華曾瞞報其弟嚴重犯罪線索,,被以徇私枉法罪追究刑責

新聞聯(lián)播2022-07-29 08:16:48

獻禮八一,!軍粉用六萬塊積木復刻福建艦 神還原

央視新聞2022-08-01 16:36:04

特朗普抨擊“佩洛西可能訪問臺灣”:她只會讓事情變糟!

環(huán)球網(wǎng)2022-07-30 10:59:42

臺媒:佩洛西2日晚抵臺 3日見蔡英文 上午10時離臺

2022-08-01 22:48:35

華春瑩再向外國網(wǎng)友科普“紙老虎”外表很強,,實際上不可怕

極目新聞2022-08-01 22:54:52

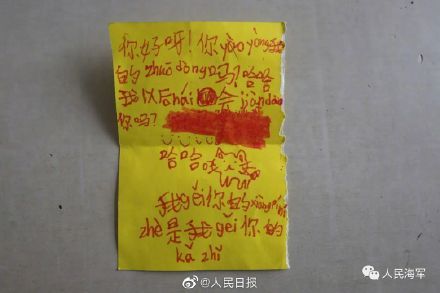

孩子的小紙條得到了解放軍的回應:我們會見面的,!

光明網(wǎng)2022-07-29 14:59:18

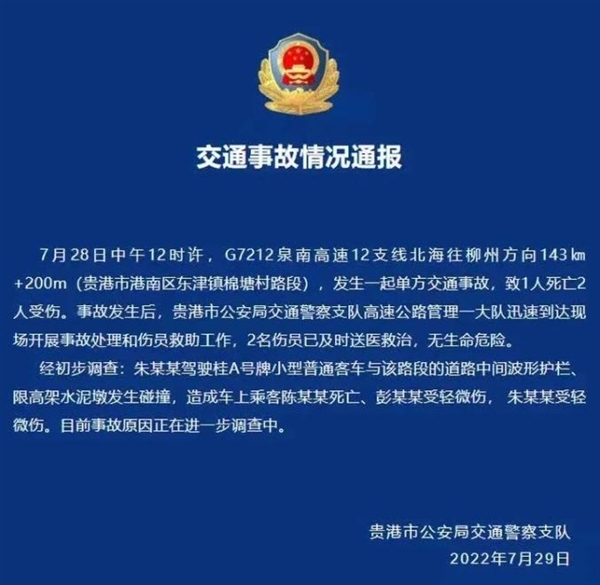

“雷克薩斯車禍”救人司機發(fā)聲還原救援過程,為未能救出最后一人深感痛心

快科技2022-07-30 08:00:41

胡錫進發(fā)文被推特要求刪除 美麗國的言論自由是有邊界的

胡錫進2022-07-31 10:06:33

李澤楷:會為紅館事故承擔醫(yī)療費,,希望李啟言盡早康復

鳳凰娛樂2022-07-30 08:20:55

二舅視頻涉內容虛構被撤銷推薦,,該片存在3處“翻車”點

快科技2022-08-01 07:55:44

南海部分海域2日0時起進行軍事訓練

中華人民共和國海事局2022-08-01 23:54:04

外交部:若佩洛西敢訪臺 那讓我們拭目以待

2022-08-01 22:42:52

外交部再強調佩洛西赴臺嚴重后果:解放軍絕不會坐視不管

人民網(wǎng)2022-08-01 22:41:14

佩洛西連發(fā)4條推特 沒提臺灣及亞洲行,內容涉及美國國內醫(yī)療問題

環(huán)球網(wǎng)2022-07-31 09:20:00

東風17首曝公路發(fā)射 釋放何種信號,?大家都懂

張學峰看空天2022-08-01 16:32:34

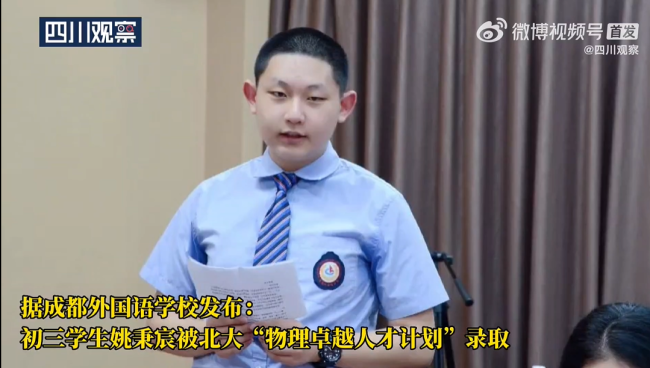

太優(yōu)秀了,!成都一初三學生被北大錄取

快科技2022-07-31 09:28:01

東部戰(zhàn)區(qū)重磅發(fā)布:嚴陣以待 聽令而戰(zhàn)

東部戰(zhàn)區(qū)2022-08-01 19:46:36

女孩加班猝死 官方通報:企業(yè)用工不規(guī)范,,將嚴肅查處,!

每日經(jīng)濟新聞2022-07-30 08:12:57