永為音樂奔忙奏響民族之音(創(chuàng)作者談)

2012年,,廈門愛樂樂團(tuán)赴俄羅斯訪問演出,鄭小瑛執(zhí)棒指揮。鄭小瑛歌劇藝術(shù)中心供圖

7月1日,,在福建廈門舉行的“時(shí)代華章·鑄就輝煌——七一交響音樂會”上,,我與老朋友、鋼琴演奏家殷承宗聯(lián)袂演出了鋼琴協(xié)奏曲《黃河》,。7月6日,,在北京中央歌劇院新劇場開幕音樂會上,我執(zhí)棒奏響《紅旗頌》,。短短一周,,往返南北兩個(gè)城市,奔波于排練場,、音樂廳,、歌劇院與機(jī)場,行程緊密,。93歲之際,,還步履匆匆,仿如我音樂人生的縮影,,永遠(yuǎn)在路上,,永為音樂奔忙。而《黃河》與《紅旗頌》,,這兩首奏響中華民族與中國之音的交響曲,,則如副歌般在心頭回響,時(shí)間愈久,,余韻愈發(fā)悠長,。

踐行音樂理想:

“音樂源自人民,音樂應(yīng)當(dāng)為人民共享”

1951年,,我跟隨中央派出的少數(shù)民族訪問團(tuán)深入大苗山,、大瑤山等少數(shù)民族聚居區(qū)。當(dāng)大家翻山越嶺后休息時(shí),,我總是拿著小本,,漫山遍野找當(dāng)?shù)厝藢W(xué)唱山歌。這些山歌真美啊,,凝聚了地道的民族風(fēng)情與質(zhì)樸的民間智慧,,曲調(diào)或高昂激越,或婉轉(zhuǎn)柔美,。我拉著手風(fēng)琴為他們伴奏,,與他們同聲高唱。音樂就是他們的生活,,也是他們的語言,。這些來自民間最原始,、最真誠的音樂,令我深切體會到,,音樂是由勞動人民創(chuàng)造的,,應(yīng)當(dāng)回到人民中去,為人民服務(wù),。

1979年深秋,闊別舞臺十幾年的歌劇《茶花女》在北京上演,。作為外來藝術(shù),,歌劇對于當(dāng)時(shí)的觀眾而言有些陌生,需要培養(yǎng)觀眾,,音樂工作者要承擔(dān)起這個(gè)責(zé)任,。于是,我精心構(gòu)思,,準(zhǔn)備了20分鐘的講稿,,背著錄音機(jī),拿著總譜,,肩扛手提,,擠公共汽車,提前來到劇院,,為觀眾做講座,。從“20分鐘音樂講座”開始,我又把音樂講座帶進(jìn)校園,,甚至在交響音樂會上邊講邊演,,堅(jiān)持了40多年,向大家普及西方古典音樂知識,,深受歡迎,。有人甚至專門買票來一遍遍地聽講座!許多人給我寫信說,,通過講座,,愛上了音樂,改變了人生方向,,還有人從普通工人成長為職業(yè)音樂人,。

1990年,我和朋友們組建了由女音樂家組成的“愛樂女”室內(nèi)樂團(tuán),。這是我國第一個(gè)志愿者樂團(tuán),,6年時(shí)間,酷暑嚴(yán)冬,,大家不計(jì)報(bào)酬地在各地校園演出了241場,,讓青年學(xué)子們在流行音樂的大潮中,,有機(jī)會欣賞到中外經(jīng)典音樂。多年后,,我率團(tuán)在舊金山演出,,“硅谷”的華僑華人為我組織了包含華人洋人共200多人的合唱團(tuán),參與互動演唱,。其中許多人都是“愛樂女”的觀眾,,遙遠(yuǎn)的時(shí)空并未沖淡音樂曾經(jīng)帶給他們的啟迪與感動。

大眾需要音樂,,需要不同文化的滋養(yǎng),,藝術(shù)家不要擺架子,你多付出一點(diǎn),,幫大家捅破那層貌似神秘的窗戶紙,,就能換得他們的理解與尊重。中央音樂學(xué)院指揮系請我去講黨課,,我對他們說:“孩子們,,我們不能只向往布滿鮮花和掌聲的指揮臺,很要緊的一點(diǎn)是,,我們不能忘記,,音樂源自人民,音樂應(yīng)當(dāng)為人民共享,?!?/p>

傳播中國民族音樂:

“你有心來俺有情,唔怕山高水又深”

1961年,,在克里姆林宮劇院,,我指揮了人生中第一場交響音樂會?!洞汗?jié)序曲》《瑤族舞曲》《黃鶴的故事》……聽到中國音樂在外國舞臺奏響,,我熱血沸騰。從此,,只要有機(jī)會在國外演出,,我一定要演中國作品。音樂作品不僅包含了技術(shù),,更凝聚著民族精神,,音樂工作者要把這種精神介紹給全世界,要理直氣壯,,要有民族自信,、文化自信。

2000年,,我第一次回到父輩的祖居地——閩西永定,,見到了壯觀的永定土樓群,,心中感慨萬千,涌起創(chuàng)作一部融合現(xiàn)代交響樂與古老土樓文化音樂作品的想法,。在與作曲家劉湲反復(fù)交流探討后,,他用西洋作曲技法,充分吸收客家音樂素材,,創(chuàng)作出了長達(dá)40分鐘的大型交響詩篇《土樓回響》,。我將這部凝聚東西方音樂精華的作品帶到了12個(gè)國家和地區(qū),演出了77場,,讓中國音樂之聲走進(jìn)外國愛樂者心中,,這也是中國大型交響樂演出場次的最高紀(jì)錄。

《土樓回響》嵌入了客家山歌,,在海外演出時(shí),要與當(dāng)?shù)睾铣獔F(tuán)合作,。對于演唱中國作品,,“老外”們非常高興,也很認(rèn)真,,一名德國合唱團(tuán)員還把歌詞寫在手上,,一邊唱,一邊偷看一眼,。在國外演出時(shí),,當(dāng)各國“洋”合唱團(tuán)用客家方言唱起膾炙人口的閩西山歌“你有心來俺有情,唔怕山高水又深,,山高自有人開路,,水深還有造橋人”時(shí),我的心頭別有一番滋味:音樂跨越國界,,拉近民心,,“洋”合唱團(tuán)員們用中國方言唱響中國作品,對他們而言,,也是難忘的音樂經(jīng)歷,。由此,他們離中國音樂和中國文化又走近了一步,。

介紹西方經(jīng)典音樂:

讓“陽春白雪”“和者日眾”

歌劇和交響樂是世界文明寶庫中熠熠生輝的明珠,,為世界人民所喜愛。欣賞這些經(jīng)典音樂,,既可以陶冶情操,,也能反哺中國音樂創(chuàng)作。外國歌劇“走進(jìn)來”,,語言常常成為障礙,。實(shí)際上,,經(jīng)典歌劇本土化,是各國劇院通用的辦法,,意大利歌劇院就將原文為德文的瓦格納作品翻譯成本國語言,,英國國家歌劇院更是將用英語演唱世界各國歌劇定為劇院方針。為讓中國觀眾看懂,、聽懂歌劇,,汲取到藝術(shù)養(yǎng)分,我倡導(dǎo)復(fù)興“洋戲(曲)中唱”,,讓“陽春白雪”不再“曲高和寡”,,真正走向“和者日眾”,讓歌劇貼近大眾,,讓大眾走進(jìn)歌劇,。

1982年,我為孫慧雙從法文翻譯成中文的法國歌劇《卡門》配歌,。譯配外文歌劇必須要有良好的文學(xué)修養(yǎng)與音樂修養(yǎng),,需使譯文意義準(zhǔn)確,語言精練流暢,,同時(shí)要保持原作的音樂風(fēng)格,,例如中文的音樂分句、語句重音和語音數(shù)目要與原著相符等,。當(dāng)年,,在沒有張貼海報(bào)的情況下,中文版《卡門》在北京天橋劇場連演了27場,,獲得了意想不到的成功,。法國著名指揮家皮里松把伴隨多年的指揮棒贈送給我,法國駐華使館還給我頒發(fā)了法國文學(xué)藝術(shù)榮譽(yù)勛章,,以感謝我向中國人民很好地介紹了法國文化,。

2017年,我在國家大劇院指揮演出了中文版的馬勒交響樂《塵世之歌》,。這部作品是奧地利作曲家馬勒受到譯成德文的中國古詩集《中國之笛》中李白,、王維等人的詩作啟發(fā),譜寫而成的交響樂套曲,。它曾是東西方在詩歌,、音樂、歌詞譯配方面交流融合的結(jié)晶,,是具有“中國魂”的西洋作品,。通過將德文譯配為中文,用中文的句法與韻腳進(jìn)行演唱,,讓“中為洋用”回到了“洋為中用”,,再次深化了文明的交流融合,,也體現(xiàn)了我們的文化自信。

近年來,,中文譯配的外國歌劇在國內(nèi)很少上演,,我在這方面積累了一些經(jīng)驗(yàn),希望能再為觀眾譯配幾部經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn),,能夠久久流傳的音樂作品,。如果這些工作能對提升大眾的音樂修養(yǎng)起點(diǎn)作用,能對文化交流有所促進(jìn),,也就提升了我努力的價(jià)值,,延伸了我生命的意義。

作為一名“90后”,,時(shí)不我待:90歲,,我開始在喜馬拉雅開設(shè)交響音樂導(dǎo)賞課程“讓耳朵更聰明”;91歲,,在抖音開設(shè)“鄭小瑛工作室”賬號,;92歲,執(zhí)棒第七十七場《土樓回響》,;93歲,鄭小瑛歌劇藝術(shù)中心正式在廈門注冊,。通過組建歌劇藝術(shù)中心,,我希望打撈、呈現(xiàn)優(yōu)秀的中國歌劇作品,,做它們的音樂“孵化坊”,。2013年,展現(xiàn)民族精神的歌劇《岳飛》曾在廈門以音樂會版“孵化出殼”,,2015年迎來國家藝術(shù)基金的支持,,天津音樂學(xué)院將它以大歌劇形式搬上天津大劇院和國家大劇院的舞臺。我推動這些優(yōu)秀作品上演,,就是希望大眾能夠喜愛中國民族歌劇,。通過一輪輪演出,經(jīng)受觀眾的檢驗(yàn),,歷經(jīng)時(shí)間的淘洗,,中國歌劇藝術(shù)得到不斷進(jìn)步,真正優(yōu)秀的作品才得以不斷傳承,。

1938年,,抗日戰(zhàn)爭期間,史良,、沈鈞儒等前輩給我寫下贈言,,他們的話語,,照亮我的人生。史良寫道:“幸運(yùn)的小瑛,,你要學(xué)著,,追趕著!負(fù)擔(dān)起中華兒女應(yīng)有的責(zé)任來,,才是真正的救國,!”84年過去了,在音樂這條道路上,,我努力學(xué)習(xí)著,、追趕著,為人民走近音樂,、熱愛音樂搭建橋梁,,為中國音樂傳承發(fā)展、走向世界不懈努力,。

《人民日報(bào)》

推薦閱讀

將生命賦予詩歌(經(jīng)典流芳)

人民網(wǎng)-人民日報(bào)2022-08-02 05:41:32

多國推動城市綠化“好看”又“健康”(國際視點(diǎn))

人民網(wǎng)-人民日報(bào)2022-08-02 05:41:28

土耳其:首艘運(yùn)糧船有望即日駛離烏克蘭

新華網(wǎng)2022-08-01 14:51:15

敏感時(shí)刻 里根號航母跑路了?多半是去“護(hù)駕”了

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-08-01 07:46:53

北約“科索沃和平實(shí)施部隊(duì)”:準(zhǔn)備對科索沃進(jìn)行干預(yù)

參考消息2022-08-01 16:31:40

美官員:預(yù)計(jì)佩洛西將繼續(xù)訪臺計(jì)劃

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 23:59:11

國慶休7天上7天引熱議 媒體:讓假期調(diào)休更得民心!

光明日報(bào)2022-07-29 07:51:42

補(bǔ)壹刀:消息人士稱佩洛西明晚抵臺,3日見蔡英文,,而他們跳得最高!

補(bǔ)壹刀2022-08-01 22:39:46

“紅色地標(biāo)代表性文物尋訪活動”在濟(jì)南舉辦

2022-08-01 17:06:14

臺媒:臺官員稱收到接待佩洛西通知 住宿君悅酒店或萬豪酒店

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 22:51:40

警察帶嫌犯產(chǎn)檢偶遇懷孕妻子 正想解釋,,妻子“秒懂”

紹興公安2022-07-29 08:05:29

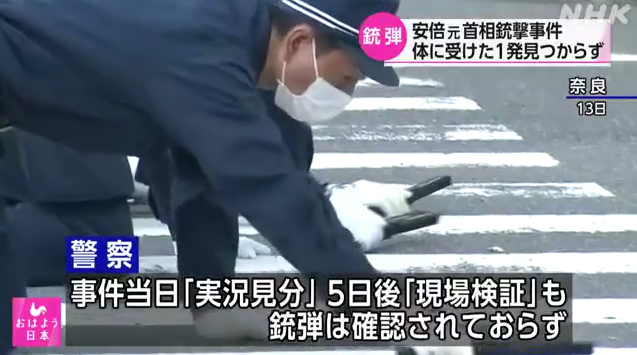

安倍體內(nèi)子彈或在現(xiàn)場急救時(shí)排出 警方案發(fā)后5天才搜證現(xiàn)場

海外網(wǎng)2022-07-29 11:21:48

90后雙胞胎成立男生家政公司,員工均是精壯男生

瀟湘晨報(bào)2022-08-01 09:33:21

女子曬交易員丈夫收入:月入超8萬 當(dāng)事人被停職調(diào)查

每日經(jīng)濟(jì)新聞2022-07-29 14:55:28

佩洛西亞洲之行5名隨行成員都是誰 三位成員均為亞裔

抽屜新聞2022-08-01 23:02:33

八一天安門廣場升旗儀式 致敬人民子弟兵,!

人民資訊2022-08-01 16:34:25

佩洛西曬與美海軍陸戰(zhàn)隊(duì)分遣隊(duì)合照 外交部:若佩洛西敢訪臺 那拭目以待

環(huán)球網(wǎng)2022-08-01 23:20:23

傅政華曾瞞報(bào)其弟嚴(yán)重犯罪線索,,被以徇私枉法罪追究刑責(zé)

新聞聯(lián)播2022-07-29 08:16:48

獻(xiàn)禮八一!軍粉用六萬塊積木復(fù)刻福建艦 神還原

央視新聞2022-08-01 16:36:04

特朗普抨擊“佩洛西可能訪問臺灣”:她只會讓事情變糟,!

環(huán)球網(wǎng)2022-07-30 10:59:42

臺媒:佩洛西2日晚抵臺 3日見蔡英文 上午10時(shí)離臺

2022-08-01 22:48:35

華春瑩再向外國網(wǎng)友科普“紙老虎”外表很強(qiáng),,實(shí)際上不可怕

極目新聞2022-08-01 22:54:52

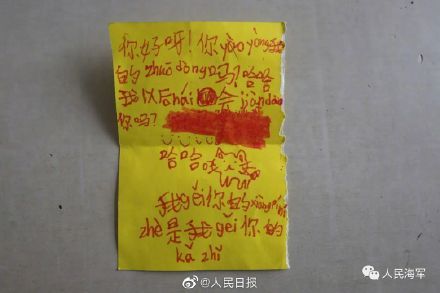

孩子的小紙條得到了解放軍的回應(yīng):我們會見面的!

光明網(wǎng)2022-07-29 14:59:18

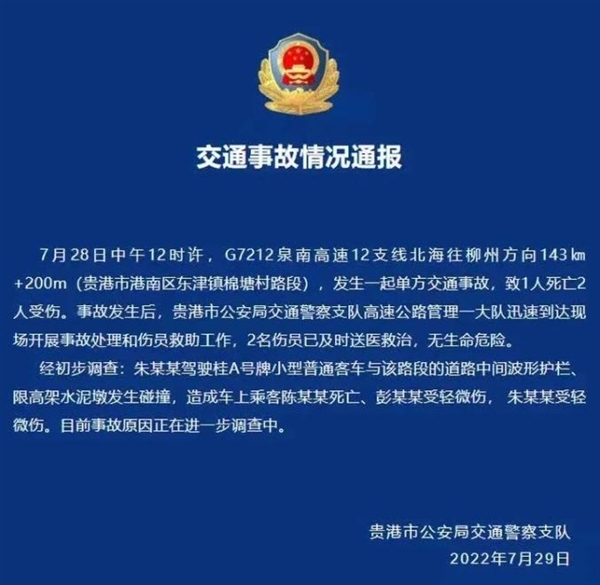

“雷克薩斯車禍”救人司機(jī)發(fā)聲還原救援過程,,為未能救出最后一人深感痛心

快科技2022-07-30 08:00:41

胡錫進(jìn)發(fā)文被推特要求刪除 美麗國的言論自由是有邊界的

胡錫進(jìn)2022-07-31 10:06:33

李澤楷:會為紅館事故承擔(dān)醫(yī)療費(fèi),希望李啟言盡早康復(fù)

鳳凰娛樂2022-07-30 08:20:55

二舅視頻涉內(nèi)容虛構(gòu)被撤銷推薦,,該片存在3處“翻車”點(diǎn)

快科技2022-08-01 07:55:44

南海部分海域2日0時(shí)起進(jìn)行軍事訓(xùn)練

中華人民共和國海事局2022-08-01 23:54:04

外交部:若佩洛西敢訪臺 那讓我們拭目以待

2022-08-01 22:42:52

外交部再強(qiáng)調(diào)佩洛西赴臺嚴(yán)重后果:解放軍絕不會坐視不管

人民網(wǎng)2022-08-01 22:41:14

佩洛西連發(fā)4條推特 沒提臺灣及亞洲行,,內(nèi)容涉及美國國內(nèi)醫(yī)療問題

環(huán)球網(wǎng)2022-07-31 09:20:00

東風(fēng)17首曝公路發(fā)射 釋放何種信號?大家都懂

張學(xué)峰看空天2022-08-01 16:32:34

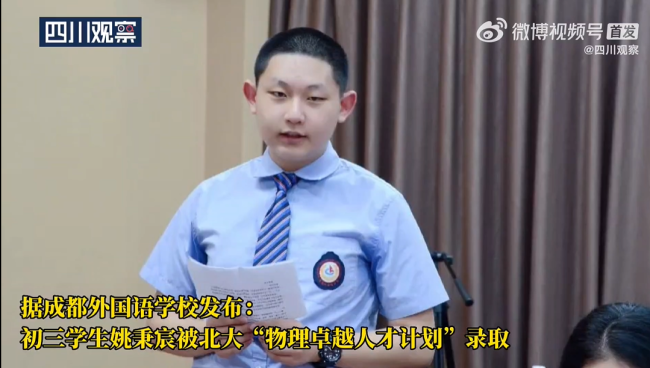

太優(yōu)秀了,!成都一初三學(xué)生被北大錄取

快科技2022-07-31 09:28:01

東部戰(zhàn)區(qū)重磅發(fā)布:嚴(yán)陣以待 聽令而戰(zhàn)

東部戰(zhàn)區(qū)2022-08-01 19:46:36

女孩加班猝死 官方通報(bào):企業(yè)用工不規(guī)范,,將嚴(yán)肅查處!

每日經(jīng)濟(jì)新聞2022-07-30 08:12:57