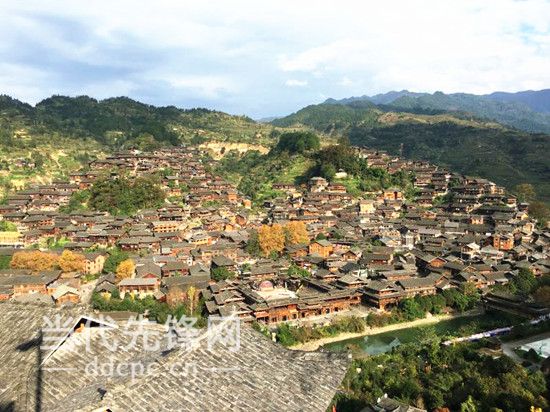

西江千戶苗寨(當(dāng)代貴州全媒體記者 韋一茜 攝)

一組數(shù)據(jù)顯示,目前貴州有國(guó)家級(jí)傳承人57名,,省級(jí)傳承人402名,。與貴州“非遺”項(xiàng)目數(shù)量比,貴州“非遺”傳承人遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,。

“現(xiàn)在外出打工的年輕人多,好多不愿意學(xué),,怕是以后沒(méi)有人學(xué)了,有興趣的就多教幾個(gè)吧,?!睆?976年開(kāi)始學(xué)習(xí)銀飾制作技藝的國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目傳承人楊光賓說(shuō),。

“非遺”文化應(yīng)根植于教育的沃土,。近年來(lái),,雷山縣推進(jìn)“非遺”文化在全縣中小學(xué),、幼兒園、少年宮校園風(fēng)行,。雷山民中將雷山縣13項(xiàng)國(guó)家級(jí)“非遺”名錄編寫(xiě)成《雷中“非遺”校本教材》上下冊(cè),分發(fā)師生人手一冊(cè),,各班開(kāi)設(shè)每周2課時(shí)的民族文化傳承課程。雷山二中從2016年起在七年級(jí)部分班級(jí)每周開(kāi)設(shè)一節(jié)民族文化傳承課,,先后講授了《苗語(yǔ)》《蘆笙》《銅鼓》《苗歌》等相關(guān)知識(shí),,同時(shí)編排了《銅鼓魂》《校園鼓笙》等表演節(jié)目。

雷山縣大塘民族小學(xué)的短裙苗扁擔(dān)舞

非遺的傳承實(shí)踐不僅要讓相關(guān)的人群體驗(yàn)到共同秉承的傳統(tǒng),,同時(shí)也能夠讓人們持續(xù)地感受到文化多樣性仍在豐富,,這需結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展共同作為,。

近年來(lái),以政府引導(dǎo)實(shí)施的貴州文化開(kāi)發(fā)已經(jīng)在民間形成一股巨大合力,,使得民間文化旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出生機(jī)勃勃的氣象。舉個(gè)例子,,丹寨縣結(jié)合非遺項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,積極指導(dǎo)傳承人以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性帶動(dòng)項(xiàng)目的傳承與保護(hù),,拓寬群眾增收渠道,,形成“公司協(xié)會(huì) 農(nóng)戶 電商”的新發(fā)展模式,,培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),。

“非遺”成就美麗脫貧之路

如何讓非遺保護(hù)和傳承融入大眾、融入生活,、融入當(dāng)代?

2013年,,貴州省婦聯(lián)牽頭推出的“錦繡計(jì)劃”,,以期通過(guò)“錦繡計(jì)劃”的實(shí)施,,保護(hù)和挖掘優(yōu)秀民間民族技藝,,促進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè),增加群眾收入,。同年,貴州省出臺(tái)《關(guān)于實(shí)施婦女特色手工產(chǎn)業(yè)錦繡計(jì)劃的意見(jiàn)》,,出以刺繡、蠟染和民族服裝服飾為重點(diǎn),,實(shí)現(xiàn)民族民間特色手工產(chǎn)業(yè)與婦女事業(yè)同步發(fā)展,。

事實(shí)上,,以民族文化為依托的文化產(chǎn)業(yè)成為一部分人解決生計(jì)的方式,,不僅一定程度上擴(kuò)展了文化認(rèn)同的外延,而且使得地方文化在市場(chǎng)的激勵(lì)下得以傳承和發(fā)展,。