都市社會(huì)的煙火氣,,藏在城中村

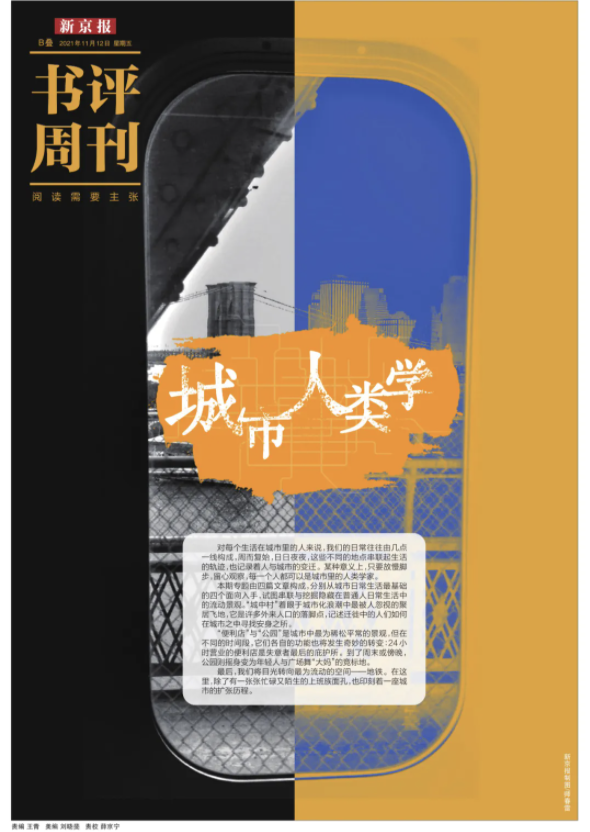

對每個(gè)生活在城市里的人來說,,我們的日常生活往往由幾點(diǎn)一線構(gòu)成,周而復(fù)始,日日夜夜,,這些不同的地點(diǎn)串聯(lián)起人們生活的動(dòng)線,,編織出一幅流動(dòng)的都市生活圖景,。只是,,大部分時(shí)間,匆忙的都市人只是經(jīng)過了它們,,并未來得及真正經(jīng)歷與感受它們,。

也是因此,近來不少學(xué)者試圖從更為當(dāng)下的日常實(shí)踐與持續(xù)的變遷當(dāng)中去理解現(xiàn)代城市生活的發(fā)生與演變過程,。例如,,徐前進(jìn)的《流動(dòng)的豐盈》、陸興華的《人類世與平臺城市:城市哲學(xué)1》等作品就從不同的學(xué)科視角出發(fā),,挖掘與分析關(guān)于城市社會(huì)的景觀,、思想、語言與行動(dòng),。

事實(shí)上,,如果我們以人類學(xué)的眼光重新審視城市生活,不難發(fā)現(xiàn)的是,,每一個(gè)看似熟悉的,、點(diǎn)狀或團(tuán)塊的空間都富含知識,它們記錄著時(shí)間與情感,,承接與斷裂,。正如陸興華在書中所言:“每一個(gè)(城市)住民都像德勒茲眼里的電影觀眾,是要通過在電影中找到自己的那一幀時(shí)間圖像,,把電影變成自己的電影,。反過來,像是在一場演出中一樣,,城市住民也要向自己給出時(shí)間,,使自己的生命時(shí)間成為宇宙綿延的一部分,,轉(zhuǎn)而使城市成為他們自己的作品?!?/p>

本期專題探討的是城市生活,,由四篇文章構(gòu)成,分別從四個(gè)最為基礎(chǔ)的城市生活空間入手,,呈現(xiàn)城市日常生活的流動(dòng)意涵,。

城中村一章著眼于城市化浪潮中最被人忽視的聚居“飛地”,它曾是許多外來人口的落腳點(diǎn),,記述著遷徙中的普通人如何在城市中尋找安身之所。如果我們要在中國的大城市里尋找最有人情味與煙火氣的地方,,非城中村莫屬,。作為城市中最為混雜共生的自發(fā)性社區(qū),城中村為我們提供了何為社區(qū)感,、何為生活附近性的最佳詮釋樣本,。只是,伴隨城市化的發(fā)展進(jìn)程,,城中村也不可避免地面對“士紳化”的沖擊,。

便利店是城市街道上最為稀松平常的景觀。便利店的數(shù)量,、間隔,、設(shè)計(jì)、選品既是一座城市的活名片,,也是都市文明的物質(zhì)化身,。有意思的是,在今天,,當(dāng)我們提到便利店,,它早已不再只是日常用品的便利采買之地,更是一場精神性的體驗(yàn)與一樁流動(dòng)的文化事件,。而在治愈和撫慰的流行標(biāo)簽背后,,便利店象征著消費(fèi)者對便利性的過度追求,同時(shí)隱喻著消費(fèi)型資本主義社會(huì)的7/24魔咒,。

公園——城市中的自然模擬之地,。每個(gè)城市都有公園,少則一座,,多則上百座,。它是所有人都有權(quán)享受自然的公共地方,既為城市中的普通人提供了安然做自己的喘息空間,,也讓許多因各種原因退出職場的中老年人重新找到了融入社會(huì)的方式,。

最后,,我們將目光轉(zhuǎn)向最為流動(dòng)的城市公共空間——地鐵。在這里,,除了有一張張忙碌又陌生的上班族面孔,,也印刻著一座城市的擴(kuò)張歷程。作為一個(gè)含混而矛盾的公共場所,,公共與私人,、標(biāo)準(zhǔn)化與多樣化、常規(guī)與反常不間斷地交雜其間,,在大城市的地下描繪出另一個(gè)版本的“折疊”城市,。

本篇文章出自《新京報(bào)·書評周刊》11月12日專題“城市人類學(xué)”,講述城市中最多元且最有煙火氣的地方——“城中村”,。

本文出自11月12日專題《城市人類學(xué)》的B02。

「主題」B01丨城市人類學(xué)

「主題」B02|城中村,,保留了都市社會(huì)的煙火氣

「主題」B03丨便利店,,微型消費(fèi)天堂的背后

「主題」B04|公園,逃離與融入的樂趣

「主題」B05|地鐵,,反映出現(xiàn)代城市生活的兩面性

「文學(xué)」B06-B07|《榿木王》失落的圖尼埃與新寓言派

「文學(xué)」B08|索爾·貝婁警惕技術(shù)樂觀論,,警惕作家被學(xué)院馴化

2001年,高考失利的茂濤來到廣州石牌村“走鬼”(賣打口碟),。通過打口碟,,茂濤和另一位年輕人仁科接觸了大量外國流行音樂。如今大火的“五條人”,,許多的創(chuàng)作靈感,,都直接來源于他們聽過的這些音樂,當(dāng)然,,還有那個(gè)回蕩著音樂的城中村,。

城中村是幾代進(jìn)城打工者不可磨滅的回憶。不管來自哪里,,是“三和大神”還是“殺馬特”,,想成為市民還是賺第一桶金,城中村都讓他們在冷冰冰的水泥森林中找到了落腳點(diǎn)甚至歸屬感,?;蛟S很多人對城中村的印象還停留在“臟亂差”“握手樓”“一線天”等負(fù)面印象上面,但是,,這些看起來“賽博朋克”的“城中之城”卻是城市中最多元且最有煙火氣的地方,,一直擁有著蓬勃的活力。為何打工者都會(huì)匯集在城中村,?城中村的魔力在哪里,?面對不可避免的“士紳化”,,城中村將何去何從?

“社區(qū)感”為何會(huì)消失,?

在E.B.懷特的名篇《這就是紐約》里,,他曾形容紐約的每個(gè)小區(qū)“都能自給自足”,它們“長不過三兩個(gè)街區(qū),,寬不過幾個(gè)街區(qū)”,,在一兩個(gè)街區(qū)之內(nèi),就能找到雜貨店,、理發(fā)店,、報(bào)攤等等。E.B.懷特筆下的紐約“小區(qū)”,,完全可以用來形容我們熟悉的城中村,。這里的“小區(qū)”,或許更應(yīng)該被稱為社區(qū),。社會(huì)學(xué)家對社區(qū)的定義多達(dá)百種,但其核心特征往往包括具有社會(huì)交往,、經(jīng)濟(jì)交換和共同的心理紐帶的地理區(qū)域,。畢竟“community”本身就是“共同體”的意思。

社區(qū)研究發(fā)軔在二十世紀(jì)前后城市化迅速發(fā)展的美國,,由于中國的城市化歷程與美國并不相同,,對漂泊在大城市從事白領(lǐng)工作的年輕人來說,社區(qū)或許是一個(gè)水土不服的舶來概念——我們早出晚歸,,坐地鐵通勤,,在CBD上班,在購物商城吃飯,、購物,、看電影,到酒吧街休閑,。在這些日?;顒?dòng)中,社區(qū)似乎毫無存在感,。在城市功能分區(qū)的規(guī)劃下,,我們所居住的小區(qū)在更多意義上只是在物業(yè)管理意義上、產(chǎn)權(quán)意義上和地理位置意義上的“小區(qū)”,,而不是作為社會(huì)聯(lián)結(jié)紐帶的“社區(qū)”,。

此外,隨著線上經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,,我們甚至可以不出家門就能完成大多數(shù)消費(fèi)活動(dòng),。對我們這些原子化的個(gè)體來說——就像人類學(xué)家項(xiàng)飆所說的,,“附近”消失了,我們從早到晚幾乎都在一個(gè)“盒子”里活動(dòng)——地鐵,、汽車,、辦公室、購物商場,、咖啡店,、封閉式小區(qū)。在這些包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的“盒子”里,,我們需要交往的對象是同質(zhì)化的,,他們是不是在我們的“附近”并無所謂。對我們來說,,真正處在我們“附近”的人反而是熟悉的陌生人,。

若要在中國的大城市里尋找最具有社會(huì)聯(lián)結(jié)意義的“社區(qū)”,這個(gè)社區(qū)可能非城中村莫屬——因?yàn)樗恰白园l(fā)”生長的,,不是完全由人為規(guī)劃出來的城市空間,。就像E.B.懷特描繪的紐約曼哈頓,是由于兩百年前曼哈頓以一種十分簡單的方式被規(guī)劃出來——城市被網(wǎng)狀街道切割,,規(guī)劃者并沒有限制每個(gè)街區(qū)內(nèi)部的功能,,任由其“自發(fā)”生長,形成富有人情味和煙火氣的社區(qū),。類似的,,中國城市里的城中村逃過了現(xiàn)代主義城市規(guī)劃,是以人的各種需求“自發(fā)”生長起來的,,長居者能在這個(gè)空間內(nèi)部解決大部分需求,,這也使得城中村能夠成為人與人之間聯(lián)結(jié)的有機(jī)地帶。

圖片來自bilibili視頻網(wǎng)站微紀(jì)錄片《廣州城中村,,陽光能值多少錢?》,。

在城中村里,,我們能找到大城市中缺失的人情味和煙火氣。早晨賣花卷的阿姨會(huì)跟我們打招呼,;老爺爺拿著剪刀幫我們理發(fā),,旁邊掛著“十元一位”的牌子;按摩店的門口,,鄰居的大媽們抱著還不會(huì)走路的孫子,,搖著扇子與大家聊得正開心,還跟我們寒暄幾句;樹蔭下,,搓麻將的聲音伴隨著夏日的鳥鳴咿咿呀呀,,幾位大叔在旁邊福利彩票店里研究選號碼的秘訣;附近上學(xué)的男孩子趁著午休偷偷出來,,在破破爛爛的籃球場上打球,,打完球后一定要去小賣部里買個(gè)棒冰;深夜,,踩著人字拖,,我們跟朋友在樓下的大排檔喝糖水,夜生活才剛剛開始……在這里,,“街坊鄰居”一詞往往才有了超越其字面的意義,。

城中村濃重的煙火氣和人情味,,除了因?yàn)槠涫恰白园l(fā)”生長的,,還來源于在這里,原有的村落社會(huì)關(guān)系在城市社會(huì)中被延續(xù)了下來,。在中國改革開放的城市化進(jìn)程中,,在城市外的村落被并入城市,農(nóng)民的住宅用地被保留了下來,。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留下了自身的自主權(quán),,村民們開始在自己的宅基地和留用地上“種房子”,為進(jìn)城打工者提供大量的廉價(jià)房源,。聚集在城中村的打工者在城中村里找到自己的同鄉(xiāng)組織,也找到歸屬感,,城中村也成為了“農(nóng)民”轉(zhuǎn)化為“市民”的中轉(zhuǎn)站,。在這個(gè)意義上,城中村極大降低了中國城市化的成本,。

為何進(jìn)城打工者會(huì)選擇城中村作為他們進(jìn)城的第一個(gè)落腳點(diǎn),?除了房租便宜外,城中村廉價(jià)的配套設(shè)施對他們具有極大的吸引力,。出于打工者的各種日常需求,,城中村里為打工者提供了非常低的創(chuàng)業(yè)門檻——恰如前文提到的各種攤販、餐飲,、五金,、雜貨店……城中村的非正式經(jīng)濟(jì)滿足外來務(wù)工者的需求,還消化了許多打工者的臨時(shí)就業(yè)崗位,。地理區(qū)隔讓標(biāo)準(zhǔn)化的“連鎖店”很難開進(jìn)來,,擁有多元的個(gè)體戶是城中村如此具有“煙火氣”的原因之一。

人類學(xué)家馬立安(Mary Ann O’Donnell)從1995年開始關(guān)注深圳的城中村,對于深圳的發(fā)展,,她曾概括為“城市包圍農(nóng)村”,。她認(rèn)為,城中村除了能讓普通人承擔(dān)失敗成本外,,更為大家提供了多元的城市生態(tài)以及多樣化的社區(qū),。城中村包容著豐富的社會(huì)群體,形成了一個(gè)混雜共生的生態(tài)系統(tǒng),,正是這些多樣性將深圳孵化為一個(gè)創(chuàng)業(yè)社會(huì),。

由于城中村能夠給“自由職業(yè)者”提供臨時(shí)工作和生產(chǎn)空間,是“自由職業(yè)者的伊甸園”,,這也使得一些城中村成為了藝術(shù)家,、匠人的聚落,比如北京的東村,、宋莊,、深圳的大芬村等。城中村低廉的生活成本為懷抱著藝術(shù)夢想的年輕人在昂貴的城市中打開了一條縫隙,,也成為藝術(shù)家互相交流和聯(lián)結(jié)的空間,。

在《創(chuàng)意階層的崛起》一書中,美國人文地理學(xué)家理查德·佛羅里達(dá)告誡那些渴望繁榮的城市,,必須學(xué)會(huì)創(chuàng)造創(chuàng)新人才所欣賞的社區(qū),。佛羅里達(dá)發(fā)現(xiàn),居住于某一地區(qū)藝術(shù)家數(shù)量越多,,該地區(qū)的創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長越好,,他將其稱為“波西米亞指數(shù)”(擁有藝術(shù)家的數(shù)量)。相對于千城一面的“水泥森林”,,藝術(shù)家會(huì)更喜歡聚集于“原汁原味”的城中村,。“波西米亞指數(shù)”越高,,城市的創(chuàng)新能力越好,。

面對不可避免的“士紳化”,

城中村何去何從,?

在法國的拿破侖三世時(shí)期,,塞納區(qū)長官奧斯曼主持了巴黎改建規(guī)劃,讓巴黎成為當(dāng)時(shí)世界上最美麗,、最現(xiàn)代化的大城市之一,。但是,隨著巴黎的物價(jià)房價(jià)飛漲,,低收入者被排擠到郊區(qū),,巴黎從此成為了中產(chǎn)階級和貴族的天堂,。這也誕生出了“士紳化”(gentrification)一詞。

“士紳化”是一個(gè)全球性現(xiàn)象,,是城市發(fā)展中不可避免的規(guī)律,,其本身也成為了城市發(fā)展和復(fù)興的重要手段之一。隨著中國大城市產(chǎn)業(yè)升級,、“騰籠換鳥”,,城中村也將不可避免地“士紳化”——這些年來,城中村改造的新聞一直不絕于耳,,比如,,深圳最大的城中村白石洲即將改造。在可預(yù)見的未來,,越來越多的城中村將會(huì)不可避免地消失,。

隨著生活成本的上漲,原本生活在城中村的進(jìn)城打工者會(huì)搬到更遠(yuǎn)的價(jià)格洼地,。此外,,平臺經(jīng)濟(jì)、連鎖便利店等正式經(jīng)濟(jì),,開始入侵城中村內(nèi)部的攤販,、小賣部,而這些非正式經(jīng)濟(jì)恰是城中村繁榮的秘訣,。隨著大家紛紛搬離,,隨著非正式經(jīng)濟(jì)的衰落,城中村社區(qū)開始分崩離析,。

進(jìn)城打工者搬走之后,,城中村迎來了新一批城市居民——白領(lǐng)階層。經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化的改造后,,許多城中村成為了都市白領(lǐng)靚麗的長租公寓,,為白領(lǐng)們提供了某種“偽中產(chǎn)想象”。城中村變得跟城市的其他肌體一樣,,煙火氣和人情味開始逐漸消失,。而且,,金融化的正式經(jīng)濟(jì)并不一定能給白領(lǐng)們帶來安全感,。

紀(jì)錄片《三和人才市場》截圖,。

許多人開始懷念那個(gè)充滿人情味和煙火氣的城中村,。馬立安說,城中村消失后,,人們搬到更遠(yuǎn)的地方,,把屬于自己的時(shí)間花在通勤上,大家在交通工具上整齊劃一地玩手機(jī),這讓城市變得非常無聊,。她還感慨,,假如年輕人只愛逛大商場,而沒有接觸過這種具有煙火氣的生活,,對他們來說是非常殘忍的,。

為此,許多人做出了挽留的嘗試,。最有名的要數(shù)深港城市/建筑雙城雙年展(UABB),,該展希望能為城中村改造提供能保留其活力的方案,他們認(rèn)為城中村是“活的世界文化遺產(chǎn)”,,應(yīng)該在不打亂城中村結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,,對其進(jìn)行全方位的“綜合整治”。

不過這并不是一件簡單的事,。香港中文大學(xué)(深圳)人文社科學(xué)院的李瀟雨就曾批評過,,雙年展所推行的改造方案貫徹著藝術(shù)家們不切實(shí)際的浪漫想象和中產(chǎn)階級生活標(biāo)準(zhǔn),反而窒息了原先草根的,、成熟的市民網(wǎng)絡(luò),,藝術(shù)實(shí)踐最終背離了它所聲稱的目標(biāo),城中村依然逃不過“士紳化”的命運(yùn),。

不管誰對誰錯(cuò),,面對“士紳化”,我們更應(yīng)該關(guān)注的不是建筑,,而是住在里面的人,。如何在改造城中村的同時(shí)保持其社區(qū)內(nèi)部人與人之間有機(jī)聯(lián)結(jié),保留這份草根社會(huì)的煙火氣,,考驗(yàn)著每一位城市管理者的智慧,。

作者|徐悅東

校對|薛京寧、盧茜

相關(guān)新聞

是護(hù)士,,更是“白衣戰(zhàn)士” | 新京報(bào)快評

2022-05-12 09:51:22新京報(bào)反家庭冷暴力,,如何才能落到實(shí)處 | 新京報(bào)專欄

▲家庭成員之間的冷淡或漠視,,作為一種冷暴力,后果不亞于身體侵害,,同樣不為法律所容忍

2022-03-27 18:51:00新京報(bào)在時(shí)代的考場書寫青春答卷 | 新京報(bào)社論

2022-06-07 00:11:16新京報(bào)疫情期間,,該如何給基層“減負(fù)”|新京報(bào)專欄

2022-04-24 19:51:14新京報(bào)打起精神來,,防疫關(guān)鍵時(shí)刻不能懈怠 | 新京報(bào)社論

▲5月24日,豐臺區(qū)芳星園二區(qū)核酸檢測點(diǎn),,居民核酸采樣前進(jìn)行個(gè)人信息登記,,工作人員旁邊放置了電風(fēng)扇

2022-05-27 00:00:59新京報(bào)想方設(shè)法提振消費(fèi)信心,已刻不容緩 | 新京報(bào)專欄

2022-05-28 09:31:16新京報(bào)