三名初中生涉嫌殺害同學(xué),,要討論的地方有很多(2)

由本案出發(fā),非常有必要再次開啟未成年人“惡意補(bǔ)足年齡原則”的討論。這個原則源于英國,,也即在未成年犯罪案件中,,對原則上被推定為不具備刑事責(zé)任能力的未成年人,,如果有充足證據(jù)能夠證明其在實施犯罪時具有惡意,,那么前述推定就會被推翻,,仍然可以對其追究刑事責(zé)任,。顯而易見,,殺害13歲初中生案與未滿12歲男孩殺害4歲女童案在性質(zhì)上沒有什么區(qū)別,都是一個或幾個未成年人用殘忍手段故意殺害他人,,但在案件處理結(jié)果上卻大相徑庭,。一個是進(jìn)入刑事程序,受害人家屬有可能討回公道,,一個是受害人父母需要用一輩子來接受撤案結(jié)果,。

由于當(dāng)前刑法對未成年人惡性犯罪追究刑責(zé)的規(guī)定是十分機(jī)械的,14歲到16歲負(fù)何種責(zé)任,,12歲到14歲負(fù)何種責(zé)任,,這固然可以通過明確規(guī)定規(guī)避將未成年人輕易入罪的問題,但必須要看到它忽略了人與人之間的差異性,,就像用身高去決定兒童可以享受到何種乘車優(yōu)惠一樣,,導(dǎo)致了受害人在討回公道這件事上完全是看運(yùn)氣,家屬只得祈禱行為人在犯罪時已經(jīng)滿足了刑事責(zé)任年齡,。這種使法律天平更偏向保護(hù)嫌疑人一方的設(shè)計,,不利于公平正義的實現(xiàn),亦使得社會對未成年人保護(hù)產(chǎn)生諸多詬病,進(jìn)而在更大的社會范圍內(nèi)形成了對公平正義的質(zhì)疑,。

14歲至16歲對八種嚴(yán)重犯罪負(fù)責(zé)也好,,12歲至14歲對故意殺人、故意傷害致死致殘,,經(jīng)最高檢核準(zhǔn)追訴負(fù)責(zé)也罷,,都需要在原則之外考慮例外,在普遍之外考慮特殊,。

在對待未成年人犯罪問題上,,河北邯鄲的這起案件值得各方面深入思考。一方面,,司法部門對未成年人犯罪一直的態(tài)度是預(yù)防,,比如強(qiáng)調(diào)落實預(yù)防未成年人犯罪法,而這起案件中恰好就有校園霸凌,、留守兒童等社會問題,。那么,有了法律之后如何預(yù)防,?畢竟中國還有相當(dāng)多的留守兒童,。另一方面,對已經(jīng)發(fā)生的案件,,眼前最迫切的問題,如何讓公平正義得到更大程度的實現(xiàn),,不形成像湖北荊州女童案那樣只得由受害人家屬默默承受的案件,?

兩個方面無疑需要同步推動,才能夠在預(yù)防未成年人犯罪的同時,,打擊犯罪,,讓正義以看得見的形式實現(xiàn)。

相關(guān)新聞

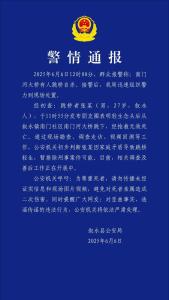

公安廳介入呼和浩特一村5人遇害案 嫌疑人仍在逃

2024-06-27 10:33:37公安廳介入呼和浩特一村5人遇害案13歲女生被男同學(xué)猥褻,?警方介入 校園安全引憂慮

5月25日,一位來自福建寧德的父親王先生發(fā)布了一則視頻,,揭露其13歲女兒小雯在就讀的寧德市民族中學(xué)遭受男同學(xué)多次霸凌和猥褻的遭遇

2024-05-27 13:06:0013歲女生被男同學(xué)猥褻,?警方介入13歲女生遭男同學(xué)猥褻 教育局回應(yīng) 已介入調(diào)查處理

2024-05-28 13:20:46教育局回應(yīng)初中男生被霸凌致下體燒傷警方介入 男生4根肋骨骨折

2024-07-02 19:47:00警方介入13歲男生猥褻女生被送專門學(xué)校訓(xùn)誡 官方正式通報

2024-03-18 09:07:0513歲男生猥褻女生被送專門學(xué)校訓(xùn)誡后續(xù),!省公安廳介入,,調(diào)查組進(jìn)駐,高速逼停私家車事件從嚴(yán)追責(zé),!執(zhí)法規(guī)范成焦點(diǎn)

2024-05-18 19:38:22后續(xù)!省公安廳介入