英媒:反對(duì)起訴以總理暴露西方雙標(biāo),,美國(guó)"民主"雙標(biāo)遭質(zhì)疑

5月20日,,國(guó)際刑事法院(ICC)申請(qǐng)逮捕以色列總理內(nèi)塔尼亞胡、以色列防長(zhǎng)及哈馬斯高層等人員,。美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人米勒在回應(yīng)中表示,,由于以色列未簽署《羅馬規(guī)約》,ICC對(duì)其不具備管轄權(quán),,且未進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,,故認(rèn)為該逮捕請(qǐng)求缺乏法律依據(jù)。當(dāng)被問(wèn)及ICC對(duì)待俄羅斯與以色列態(tài)度不一時(shí),,米勒強(qiáng)調(diào)兩國(guó)制度差異,,將“民主”與“專制”劃分為是否能采取行動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。

這一表態(tài)揭示出美國(guó)在國(guó)際法適用上的雙重標(biāo)準(zhǔn),,即所謂的“民主”國(guó)家被賦予更多行動(dòng)自由,,即便涉及侵犯人權(quán)的行為。國(guó)際刑事法院雖然面對(duì)壓力,仍堅(jiān)持宣布對(duì)內(nèi)塔尼亞胡的逮捕意向,,這被視為一種難得的獨(dú)立姿態(tài),。然而,美國(guó)政府不僅拒絕接受這一決定,,還為以色列辯護(hù)并威脅ICC法官,,展現(xiàn)其無(wú)視國(guó)際規(guī)則的態(tài)度。

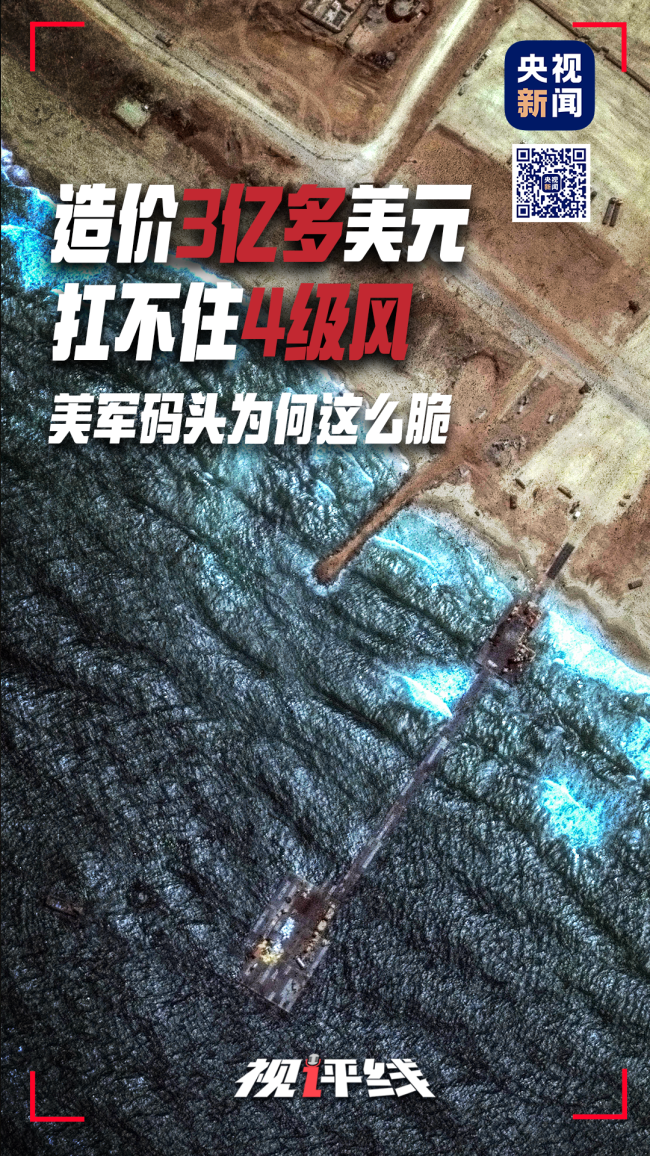

值得注意的是,,美國(guó)雖非ICC成員國(guó),,卻常試圖影響ICC決策以針對(duì)對(duì)手,反映出其在國(guó)際事務(wù)中的霸凌行為,。正如其非國(guó)際海洋法公約締約國(guó),,卻頻繁引用公約干預(yù)他國(guó)海域,這種“只許州官放火”的邏輯挑戰(zhàn)全球秩序,。

當(dāng)前,,美國(guó)政府堅(jiān)決支持以色列,甚至不惜與國(guó)際社會(huì)多數(shù)意見(jiàn)相左,。拜登政府似乎自信能憑借其超級(jí)大國(guó)地位,,公然對(duì)抗國(guó)際共識(shí)。美國(guó)政府這種“我行我素”的態(tài)度,,與其宣揚(yáng)的價(jià)值觀形成鮮明對(duì)比,,讓人質(zhì)疑其作為全球領(lǐng)導(dǎo)者的道德基礎(chǔ)。

美國(guó)國(guó)內(nèi)立法限制反猶主義,,某種程度上限制了言論自由,;美國(guó)援助以色列攻擊巴勒斯坦,侵犯人權(quán),,同時(shí)宣稱民主僅為工具,,進(jìn)一步削弱了其標(biāo)榜的民主與人權(quán)理念。美國(guó)政府的真實(shí)面目逐漸顯露,,其在國(guó)際舞臺(tái)上的言行不一,,讓世人對(duì)所謂“普世價(jià)值”產(chǎn)生深刻懷疑。

歷史證明,,美國(guó)自身的崛起與擴(kuò)張建立在對(duì)原住民的暴力征服之上,,與今日以色列對(duì)待巴勒斯坦的方式有相似之處。因此,,要求美國(guó)政府遵循國(guó)際公理,,或許本就是一種理想化的期待。

當(dāng)前世界面臨的挑戰(zhàn)在于,,如何制約以美國(guó)為代表的霸權(quán)主義,,避免強(qiáng)權(quán)政治將世界推向毀滅邊緣,。近期的沖突若能喚醒全球?qū)Χ糁瓢詸?quán)主義的共識(shí),那么犧牲者的鮮血或許能成為推動(dòng)和平與正義的催化劑,。同時(shí),,應(yīng)認(rèn)識(shí)到不同沖突背景下的復(fù)雜性,如俄烏沖突與巴以沖突,,雖本質(zhì)均涉及反抗壓迫,,但具體成因與性質(zhì)各異,不宜簡(jiǎn)單類比,。

最終,,解決沖突的關(guān)鍵在于強(qiáng)化聯(lián)合國(guó)的作用,確保國(guó)際爭(zhēng)端能通過(guò)公正,、多邊機(jī)制解決,,而非任由個(gè)別國(guó)家操控。美國(guó)在全球多地的干預(yù)行徑,,包括利用地區(qū)矛盾以實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略目的,已引起廣泛不滿,。長(zhǎng)遠(yuǎn)看,,維護(hù)國(guó)際秩序需各國(guó)共同努力,抵制任何形式的霸權(quán)與擴(kuò)張,,追求真正的和平共處,。

相關(guān)新聞

中方駁斥耶倫再談“中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩” 美式雙標(biāo)暴露無(wú)疑

2024-05-14 18:20:17中方駁斥耶倫再談“中國(guó)產(chǎn)能過(guò)?!?/span>上汽集團(tuán)回應(yīng)歐盟反補(bǔ)貼稅決定 堅(jiān)決反對(duì)雙標(biāo)征稅

2024-06-13 14:45:17上汽集團(tuán)回應(yīng)歐盟反補(bǔ)貼稅決定歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車"雙標(biāo)"征稅 中國(guó)工商界堅(jiān)決反對(duì)

2024-06-13 08:16:10歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車“雙標(biāo)”征稅中方回應(yīng)英起訴香港駐倫敦經(jīng)貿(mào)辦雇員 堅(jiān)決反對(duì),要求英方糾正錯(cuò)誤

2024-05-26 07:47:57中方回應(yīng)英起訴香港駐倫敦經(jīng)貿(mào)辦雇員法媒:所羅門群島新總理對(duì)華友好,,西方關(guān)注南太局勢(shì)

2024-05-02 16:58:25法媒:所羅門群島新總理對(duì)華友好美國(guó)計(jì)劃制裁 以總理堅(jiān)決反對(duì)

2024-04-24 13:00:42美國(guó)計(jì)劃制裁