評(píng)論員:美國大選成“罵街”之戰(zhàn) 拜特互撕,民眾破防

四年之后,,“拜特對(duì)決”再次登上美國總統(tǒng)選舉的舞臺(tái),。在首場(chǎng)辯論中,拜登與特朗普就經(jīng)濟(jì),、外交,、民主、移民,、種族,、醫(yī)保等諸多議題展開了長(zhǎng)達(dá)90分鐘的激烈交鋒。然而,,辯論更多地被美國媒體形容為又一次充滿虛言的“口水戰(zhàn)”,。

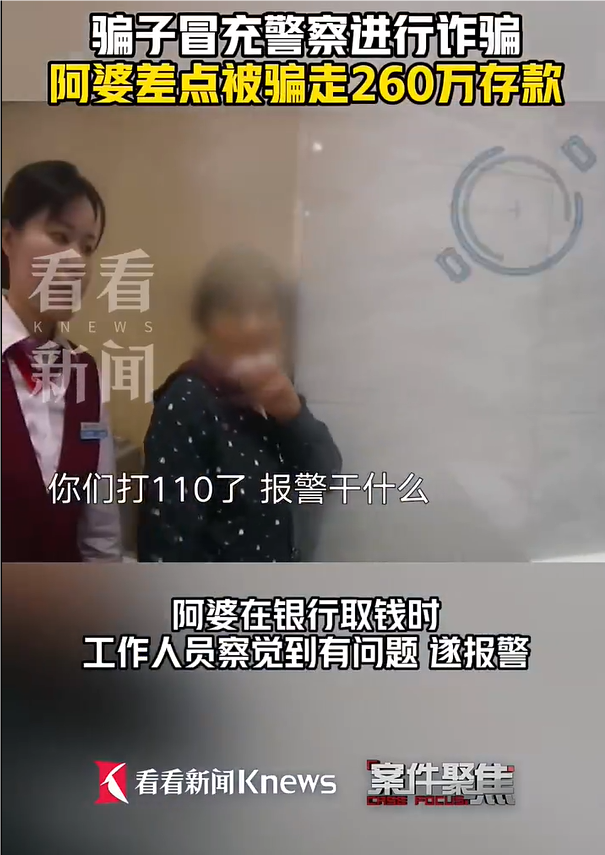

辯論伊始,雙方甚至未進(jìn)行傳統(tǒng)的握手或開場(chǎng)致辭,,氛圍劍拔弩張,。在選民關(guān)心的民生議題上,雙方的闡述顯得膚淺,,焦點(diǎn)似乎偏向了相互的人身攻擊,,一方指責(zé)對(duì)方道德淪喪、有刑事定罪記錄,,另一方則批判對(duì)方為“史上最差總統(tǒng)”,,讓美國陷入國際嘲笑。從旁觀者的角度看,,兩位候選人的表現(xiàn)均不盡如人意,,無論是結(jié)巴還是激昂,回答往往偏離主題,,真實(shí)性也值得懷疑,。美國民眾目睹這場(chǎng)充斥著侮辱的辯論,深感失望,。

特朗普與拜登的真實(shí)能力與個(gè)人品德難以簡(jiǎn)單評(píng)估,,但在辯論中,對(duì)方的描述與評(píng)價(jià)似乎都將他們置于社會(huì)道德標(biāo)準(zhǔn)之下,,仿佛連作為普通人都是不合格的,。自2016年兩人首次對(duì)決后,相互攻擊未曾間斷,,“國會(huì)山騷亂”更是加劇了關(guān)于選舉欺詐的爭(zhēng)議,。伴隨著一系列法律糾紛,,包括特朗普的彈劾案、拜登兒子的法律問題等,,美國國內(nèi)斗爭(zhēng)升級(jí),,兩位候選人的負(fù)面新聞不斷。選舉過程逐漸演變?yōu)橐粓?chǎng)“誰更糟糕”的競(jìng)賽,,民眾被迫在這之中做出選擇,。

長(zhǎng)久以來,美國將其喧囂的選舉視為制度優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn),。但實(shí)際上,,選舉已成為候選人互相詆毀的場(chǎng)所。以往,,因國家發(fā)展的顯著優(yōu)勢(shì),,選舉模式的缺陷被掩蓋,候選人之間還能維持某種程度的體面,。進(jìn)入21世紀(jì),,隨著西方政治制度優(yōu)勢(shì)減弱及國內(nèi)外問題積累,選舉變成了操縱與欺騙的競(jìng)技場(chǎng),。擊敗對(duì)手不再是通過政策宣傳,,而是聚焦于個(gè)人恩怨,頻繁使用揭露隱私和丑聞的手段,。

如今的美式選舉成了一場(chǎng)鬧劇,,無論誰是主角,都難逃丑角的形象,。兩黨制衡體系導(dǎo)致了持續(xù)的對(duì)立和極化,,幾乎所有參與者都被卷入“全員惡人”的劇本。為了勝選,,許多候選人傾向于成為選舉舞臺(tái)上的演員,,而非提出實(shí)質(zhì)性政策的政治家。這背后,,或是出于個(gè)人利益的算計(jì),,或是不良競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的驅(qū)使,真正想要闡述系統(tǒng)政策的政治人物變得寥寥無幾,。

年初的一項(xiàng)民調(diào)揭示,,絕大多數(shù)民主黨和共和黨選民分別認(rèn)為,對(duì)方黨派的勝選將損害美國民主,。哈佛大學(xué)一位教授指出,,這種現(xiàn)象本身就是美國民主正處于瓦解邊緣的信號(hào),不論實(shí)際情況怎樣。

相關(guān)新聞

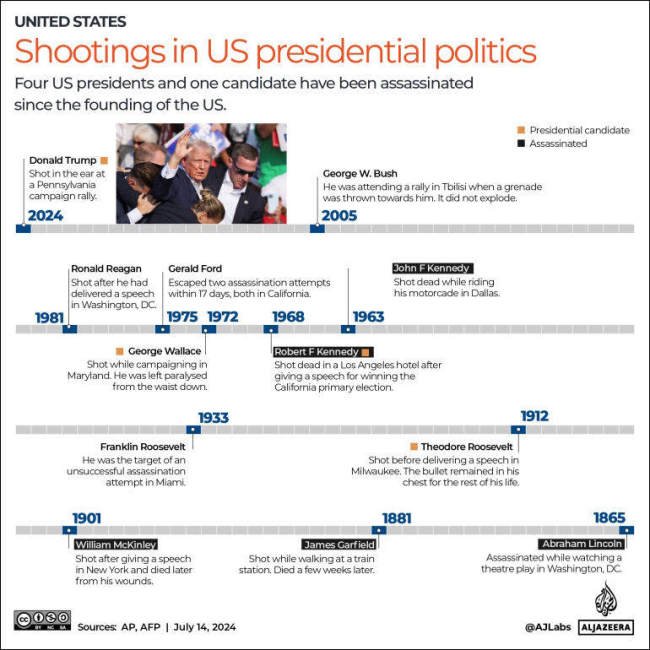

民意飆升,,勝選成定局,?特朗普死里逃生,兇手不外乎有三種可能 政治暴力陰影下的美國

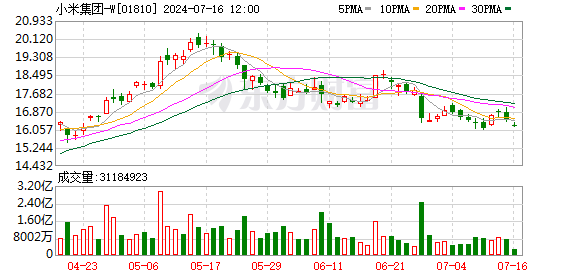

2024-07-14 15:13:23民意飆升評(píng)論員:處理好股市中的這五大關(guān)系,,優(yōu)化市場(chǎng)生態(tài)

2024-07-02 19:59:19評(píng)論員:處理好股市中的這五大關(guān)系電影美國內(nèi)戰(zhàn)讓人觸目驚心 未來之戰(zhàn),,已在眼前,?

2024-05-29 15:01:34電影美國內(nèi)戰(zhàn)讓人觸目驚心《美國內(nèi)戰(zhàn)》定檔6月7日 未來之戰(zhàn),,震撼來襲

2024-05-16 14:38:41《美國內(nèi)戰(zhàn)》定檔6月7日新華社評(píng)論員:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)

2024-05-29 16:00:02新華社評(píng)論員:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)評(píng)論員:河大禮堂該不該復(fù)建

2024-06-17 10:32:18評(píng)論員:河大禮堂該不該復(fù)建