韓國人不生小孩,,沒你想的那么簡單(5)

2012年,一則熊孩子鬧事、失責(zé)母親假扮受害者的新聞引發(fā)韓國網(wǎng)絡(luò)激烈討論,,建立無兒童區(qū)的呼聲不斷高漲,。“父母沒有看管好熊孩子而影響他人”的事件,,在以年輕人為主體的網(wǎng)絡(luò)中傳播,。吵鬧、破壞規(guī)則,、不守秩序,,變成了許多人對兒童的第一印象。隨之而來的,,是越來越低的生育意愿,。

解放后的生育權(quán),

一邊自由一邊迷茫

拋去經(jīng)濟壓力和社會文化的影響,,還有一種更為底層的思想,,影響著人們的生育意愿。

和“要感謝父母把你帶來這個世界上”相對,,一部分聲音認為,,父母在生下孩子之前并未征得孩子的同意,是一種單純的利己行為,。

就像《出生意愿確認》書中的設(shè)定那樣,,主張出生意愿確認的人強調(diào)未出生后代的主體性,批判父母看似無私的生育行為,。這種說法,,逐漸浮現(xiàn)在人們討論生育率時的對話中。然而,,實際上,,早在古希臘、基督教,、佛教等思想中,,都能找到它的原型和蹤跡。

“最好的事就是從不出生,;但當(dāng)一個人得見天日,,次好的事就是離開從哪兒來,就盡快回哪兒去,。”古希臘的作家索??死账乖趧∽鳌抖淼移炙乖诳屏_諾斯》中寫道,;在莎士比亞筆下,哈姆雷特對奧菲利亞說,如果一個人要有許多過錯,,那他的母親還是不要生下他為好,;《浮士德》第一部里,更是記載了浮士德希望自己從未出生過的悲憤,。

看到尚在襁褓中的嬰兒,,就也看到了他在高壓的補習(xí)班里刷題、被剝奪玩樂時間,、加入找工作大軍,、背上房貸和車貸的未來一生。

當(dāng)然,,在一些人看來,,這是一種極為悲觀的想法。好比魯迅在文章里舉的例子:一家人的孩子剛剛滿月,,抱出來希望得到眾人的祝福,,這時,有一個人不合時宜地說了句真話,,說:“這孩子將來是要死的”,。結(jié)果得到一頓眾人合力的痛打。

相關(guān)新聞

那英翻紅,,沒那么簡單

2024-05-24 23:01:06那英要碎了全紅嬋談被叫天才:沒那么簡單,,背后是堅持與挑戰(zhàn)

2024-08-19 11:00:32全紅嬋談被叫天才:沒那么簡單逛展中獎后家長花兩千多買學(xué)習(xí)機 這事沒那么簡單...

湖州的施先生反映,前段時間妻子帶了兩個大盒子回家,,一個是學(xué)習(xí)機,,一個是早教機器人,可孩子都已經(jīng)上初中,,買這有啥用,?

2024-05-15 16:57:33逛展中獎后家長花兩千多買學(xué)習(xí)機拜登發(fā)視頻祝特朗普生日快樂 外媒發(fā)現(xiàn):沒那么簡單,,暗含較量

2024-06-15 13:44:40拜登發(fā)視頻祝特朗普生日快樂遠離家暴不只離婚那么簡單 法律保護與心理重建并重

一位成都女子公開了自己的遭遇,,她在兩年的婚姻生活中遭受了丈夫16次家暴,這些暴力行為給她身心造成了不可逆轉(zhuǎn)的傷害,,以至于她余生需依賴糞袋生活,。

2024-06-05 17:42:03遠離家暴不只離婚那么簡單保險行業(yè)沒那么“保險”了?壽險回暖財險分化

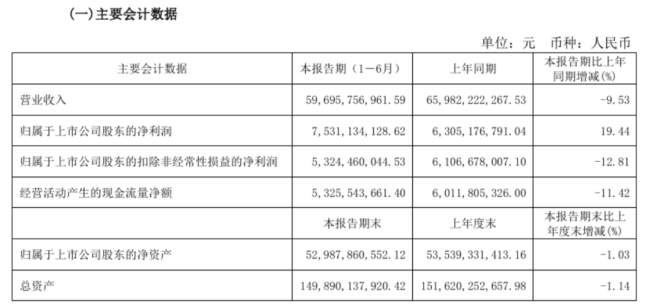

2023年保險業(yè)復(fù)蘇勢頭明顯,,七家在A股及H股上市的保險公司,,包括中國人壽、中國平安,、中國人保等,,總計實現(xiàn)了2.76萬億元的保費收入,比2022年增長了5.41%

2024-05-19 18:35:33保險行業(yè)沒那么“保險”了,?