媒體:人形機(jī)器人在等待一個定義

媒體:人形機(jī)器人在等待一個定義

人工智能領(lǐng)域正以前所未有的速度發(fā)展,,人形機(jī)器人的最新進(jìn)展尤其令人矚目,它們正逐步走出實驗室,,融入我們的日常生活,。人工智能專家邵怡蕾在最近的訪談中指出,人形機(jī)器人的興起促使人類重新審視自我,。這引發(fā)了深刻的哲學(xué)探討:人工智能究竟是工具還是伙伴,?若視其為伙伴,能否讓其參與社會管理,?如果只是當(dāng)作工具,,人類隱私又該如何保護(hù)?媒體:人形機(jī)器人在等待一個定義,!

隨著數(shù)字社會的成型,,個體的身份和主體性問題愈發(fā)凸顯,不再局限于學(xué)術(shù)討論,,而是成為貼近大眾的現(xiàn)實問題,。不論是通過腦機(jī)接口,、穿戴智能設(shè)備,,還是沉浸在虛擬游戲與媒體互動中,人與技術(shù)的界限日益模糊,,傳統(tǒng)意義上基于人格和肉體的“人”的定義正面臨挑戰(zhàn),。

公共討論在算法邏輯、信息排序的驅(qū)動下,,往往呈現(xiàn)集體意見而非個人獨立見解,,責(zé)任歸屬變得模糊,使得技術(shù)環(huán)境中的倫理規(guī)范難以實施,,追求理性的公眾討論亦成難題,。人工智能,特別是高度擬人化的人形機(jī)器人,,進(jìn)一步加劇了這一挑戰(zhàn),,它們不僅模擬人的形態(tài),還能進(jìn)行類似人類的思考,,推動社會科學(xué)必須正視主體的多樣性和復(fù)雜性,,探索跨主體性的新概念。

因此,,傳統(tǒng)的以人類為中心的人文主義思想及倫理原則面臨失效,,人們嘗試通過對不同類型的主體進(jìn)行責(zé)任拆分,如算法工程師,、AI訓(xùn)練者乃至普通媒介使用者,,各自設(shè)定倫理規(guī)范,,以此作為臨時應(yīng)對措施。然而,,這種做法仍基于舊有的“人”的概念,,面對由人類創(chuàng)造卻可能超越人類控制的技術(shù)力量,如人工智能和AI生成內(nèi)容,,顯得力不從心,,如同中世紀(jì)神學(xué)難題在當(dāng)代的回響,讓人深思,。

相關(guān)新聞

杭州加速人形機(jī)器人技術(shù)攻關(guān)

2024-08-28 11:13:41杭州加速人形機(jī)器人技術(shù)攻關(guān)人形機(jī)器人可以自己炒菜了

2024-08-23 16:08:32人形機(jī)器人可以自己炒菜了深圳AI專業(yè)展的人形機(jī)器人太逼真

2024年8月28日至30日,深圳國際會展中心舉辦了深圳(國際)通用人工智能大會及產(chǎn)業(yè)博覽會,,主題圍繞“魅力AI·無限未來”

2024-08-30 09:19:48深圳AI專業(yè)展的人形機(jī)器人太逼真特斯拉為人形機(jī)器人招募人類老師

2024-08-20 13:43:38特斯拉為人形機(jī)器人招募人類老師人形機(jī)器人站上風(fēng)口 千億市場蓄勢待發(fā)

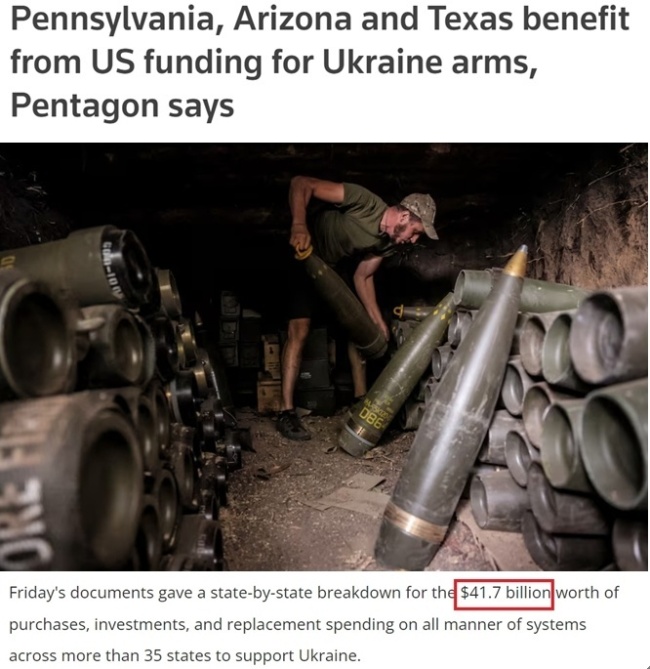

人形機(jī)器人技術(shù)作為新興科技的象征,正推動全球創(chuàng)新競賽并開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點

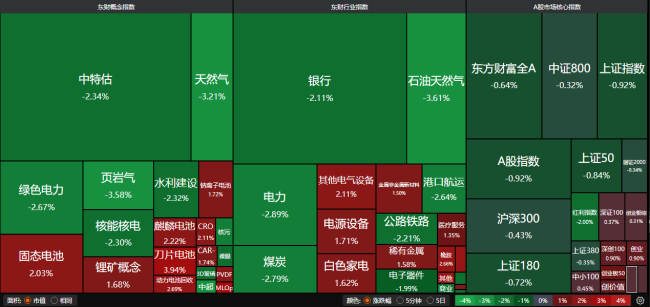

2024-06-14 13:10:03人形機(jī)器人站上風(fēng)口深證成指失守8200點 人形機(jī)器人板塊領(lǐng)跌

2024-09-02 15:48:58深證成指失守8200點