洲際導(dǎo)彈為何無法攔截,?專家詳解 錢學(xué)森彈道之謎

洲際彈道導(dǎo)彈,尤其是運(yùn)用了錢學(xué)森彈道的型號(hào),,給防御方帶來了極大挑戰(zhàn),。它們的速度往往是超音速的數(shù)倍,,能在極短時(shí)間內(nèi)穿越大氣層擊中目標(biāo),,這讓多數(shù)地面防御系統(tǒng)束手無策,。或許有人會(huì)想,,在導(dǎo)彈剛升空時(shí)實(shí)施攔截豈不簡(jiǎn)單,?但實(shí)際上,科學(xué)界的精英們?cè)缫焉钊胩接戇^此方案,。

洲際導(dǎo)彈的飛行全程可劃分為三個(gè)階段:初段,、中段和末段,。初段即導(dǎo)彈離開地面至穿出大氣層,,此時(shí)雖容易被雷達(dá)捕捉,但留給對(duì)手的響應(yīng)時(shí)間極短,,加之地理距離遙遠(yuǎn),,攔截幾乎是一項(xiàng)不可能完成的任務(wù)。中段飛行于外太空,,導(dǎo)彈在此階段依靠慣性高速滑行,,理論上是攔截機(jī)會(huì),但導(dǎo)彈會(huì)釋放干擾并頻繁變軌,,特別是采用錢學(xué)森彈道的設(shè)計(jì),,使得預(yù)測(cè)與攔截變得極其困難。

末段,,即重返大氣層直至命中目標(biāo),,是導(dǎo)彈速度最快、破壞力最強(qiáng)且最難防御的一環(huán),。以超過20馬赫的速度,,搭配多彈頭分導(dǎo)技術(shù),每個(gè)彈頭能獨(dú)立調(diào)整軌跡打擊不同目標(biāo),,留給防御系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間僅為幾秒,。理論上,要成功攔截一個(gè)彈頭,,需動(dòng)用至少35枚攔截導(dǎo)彈,,且成功率無法保障,。若未能全部攔截,后果不堪設(shè)想,,故而核對(duì)抗成為了理論上唯一的選項(xiàng),,但這無疑是一把雙刃劍。

洲際彈道導(dǎo)彈更多地扮演著威懾角色,,提醒各方核戰(zhàn)爭(zhēng)的不可承受之重,。錢學(xué)森彈道的創(chuàng)新之處在于結(jié)合了彈道導(dǎo)彈與飛航導(dǎo)彈的優(yōu)點(diǎn),創(chuàng)造出一種類似“打水漂”的滑翔模式,,極大地提升了攻擊的不可預(yù)測(cè)性和成功率,,至今仍讓美國(guó)的反導(dǎo)系統(tǒng)望塵莫及。這一理論提出于1948年,,充分展現(xiàn)了錢學(xué)森的前瞻思維和卓越貢獻(xiàn),,對(duì)中國(guó)乃至世界科技發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響,被譽(yù)為科學(xué)界巨擘,,國(guó)之棟梁,。

相關(guān)新聞

洲際導(dǎo)彈為何無法攔截?專家詳解 錢學(xué)森彈道,,無人能敵

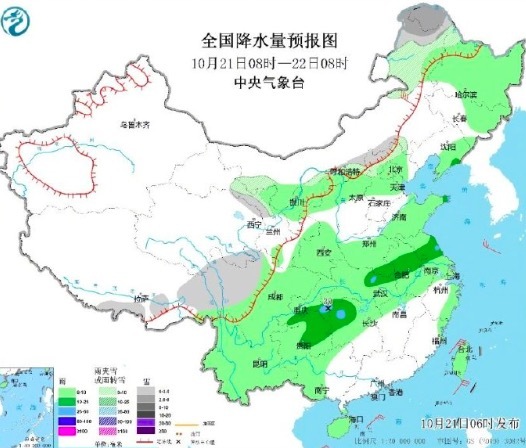

2024-09-30 08:35:25洲際導(dǎo)彈為何無法攔截?專家詳解最近天氣差異為何這么大,?專家詳解 南北極端天氣的背后

6月,天氣特點(diǎn)鮮明,,炎熱與頻繁的雨水交替登場(chǎng)

2024-06-13 08:39:21最近天氣差異為何這么大,?專家詳解中國(guó)洲際導(dǎo)彈發(fā)射試驗(yàn)為何往太平洋打

2024-09-26 19:31:54中國(guó)洲際導(dǎo)彈發(fā)射試驗(yàn)為何往太平洋打專家詳解中國(guó)航天員選拔訓(xùn)練體系 港澳載荷專家入選

2024-06-11 16:30:44專家詳解中國(guó)航天員選拔訓(xùn)練體系初中生因“流腦”去世 專家詳解 如何識(shí)別與預(yù)防

2024-07-05 08:29:43初中生因“流腦”去世專家談洲際導(dǎo)彈試射:核威懾力可靠,展現(xiàn)中國(guó)實(shí)力

2024-09-26 11:18:43專家談洲際導(dǎo)彈試射:核威懾力可靠