被拐兒童認親后難以融入家庭 重建身份認同挑戰(zhàn)重重

10月25日,,貴州省貴陽市中級人民法院以拐賣兒童罪判處余華英死刑;10月30日,,電影《失孤》原型案二審維持原判,。這兩起案件引發(fā)了社會對尋親群體的高度關注。

近年來,,一些被拐家庭在經(jīng)歷了與孩子相認的喜悅后,,又陷入了新的困境。例如,,“梅姨案”中的歐陽佳豪被拐時僅3歲,,與父親相認時已22歲,19年的分離使父子間缺乏共同話題,;鐘彬認親后,,未給親生父母留下聯(lián)系方式;同案的禮禮回家3年,,很少叫“爸爸”“媽媽”,。孩子失而復得后,要真正融入原生家庭,、過上和普通人一樣的幸福生活并不容易,。

有些被拐兒童認親后得知家庭遭遇一系列變故,自己已經(jīng)“無家可歸”,。如楊妞花5歲時被拐賣,,父親因自責開始酗酒,母親因思念逐漸精神失常,。1997年,,父親去世;一年后,,母親也郁郁而終,。

“寶貝回家尋子網(wǎng)”創(chuàng)始人張寶艷表示,兒童拐賣是幸福家庭的天敵,,每一個尋親家庭都是一部血淚史,。好不容易找回的孩子,在新家庭環(huán)境中成長,,形成了對收養(yǎng)家庭的身份認同,,回到親生父母身邊時,需要重新建立對原生家庭的身份認同,,這一過程往往充滿困惑和矛盾,一些孩子會在兩個家庭的情感拉扯中感到迷茫和痛苦,,自我定位失調(diào),。

江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)未成年人檢察項目督導葉朕注意到,,被拐賣兒童面臨的第一個威脅是生存權(quán)。由于不是購買方的親生骨肉等原因,,一些被拐賣兒童缺乏食物,、良好的住所、及時的醫(yī)療等基本的生存保障,,還容易衍生出家暴,、虐待等問題。這些兒童在成長過程中被作為商品對待,,發(fā)展權(quán)和參與權(quán)被忽視,,直觀表現(xiàn)在被剝奪受教育權(quán)利、不被尊重個人看法等,。

這些問題可能導致被拐賣兒童面臨生長發(fā)育受阻,、身體素質(zhì)差等身體創(chuàng)傷以及出現(xiàn)抑郁癥等心理創(chuàng)傷。這些創(chuàng)傷嚴重影響被拐賣兒童的健康成長和發(fā)展,,比如缺乏教育經(jīng)歷影響到就業(yè),、不完整的人格容易走向違法犯罪等。

相關新聞

警方助力尋回17年前被拐兒童 三個家庭終團圓

2024-11-24 13:22:00警方助力尋回17年前被拐兒童兒子被拐15年認親時母親痛哭 15年后終團圓

2024-11-14 22:32:09兒子被拐15年認親時母親痛哭被拐36年女子坐輪椅回重慶認親 跨越千里的團圓夢

2024-11-03 14:48:14被拐36年女子坐輪椅回重慶認親患病女子時隔36年認親:被拐女子終圓回家夢

2024-11-03 13:57:00患病女子?時隔36年認親人販子余華英受審楊妞花再發(fā)聲 17名被拐兒童家庭討公道

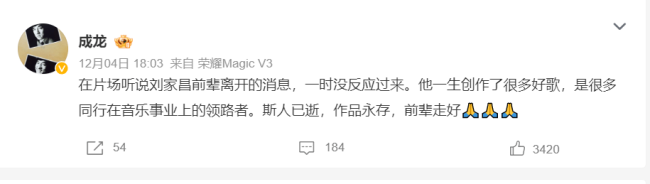

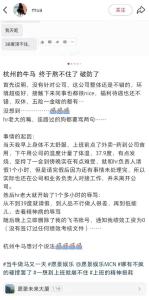

2024-10-11 14:29:00人販子余華英受審楊妞花再發(fā)聲被拐34年男子認親一年后與家人決裂 直播帶貨引發(fā)矛盾

2024年9月28日,郁豹豹將母親拉黑,并在網(wǎng)上公布了自己與親生父母及兩個弟弟之間的矛盾,。這一天距離他尋親成功整整一年,。從小知道自己被拐賣的郁豹豹對人販子充滿痛恨,同時也思念著親生父母

2024-11-02 19:44:00被拐34年男子認親一年后與家人決裂