重慶最早巴文化遺址文物展出 戰(zhàn)國竹笥首次亮相

“巴人·尋蹤——紀(jì)念冬筍壩遺址考古發(fā)掘70周年特展”于12月24日在重慶市九龍坡區(qū)開展,。這是冬筍壩遺址70年來6次考古發(fā)掘出土文物的首次集中展出,展覽展示了各階段出土的110件精美文物和70余件珍貴檔案及實物展品,。其中,,2020年考古發(fā)掘出土,、距今2200多年的巴文化竹編織制品“戰(zhàn)國竹笥”首次與民眾見面,。

冬筍壩遺址位于重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)長江北岸的三級階地,是中國最早確認(rèn)的巴文化遺址。從1954年至2023年,,考古工作者對該遺址進行了6次發(fā)掘工作,,共清理墓葬百余座,出土各類文物上千件,。此次展覽分為多個單元,,全面回顧了冬筍壩遺址歷次考古工作。

為了讓觀眾更全面地感受巴人的生活場景,,展廳中展出了一件從冬筍壩遺址中出土的巨大船棺,。此外,還展出了反映“巴人尚武”的劍,、矛、鉞等青銅隨葬品以及陶罐,、陶釜,、陶豆,、陶甑、陶缽等生活用具,。

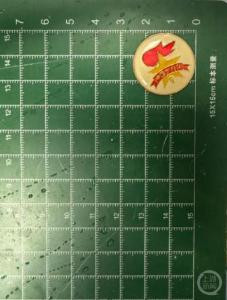

展出的“戰(zhàn)國竹笥”雖歷經(jīng)數(shù)千年時光,,但竹紋仍清晰可見,。該文物是重慶地區(qū)巴人墓葬中的首次發(fā)現(xiàn),直徑殘長約12厘米,、殘高3厘米。其纖維僵直,、導(dǎo)管清晰、結(jié)節(jié)清楚,,具有較高的科學(xué)研究價值和文物價值。

該竹制品能夠完整保存,,得益于冬筍壩遺址優(yōu)質(zhì)的埋藏環(huán)境,,特別是黃黏土的高密閉性,,既延緩了有機質(zhì)文物的氧化腐朽,又保證了適宜的濕度不會造成有機文物干縮或翹曲,。此外,,竹制品發(fā)現(xiàn)于出土青銅釜甑內(nèi)底部,,致密土壤的疊壓達(dá)到了隔絕氧氣的效果,,而緊貼的青銅器對微生物滋生也有一定的抑制效應(yīng),。

相關(guān)新聞

澳門:國寶級文物圓明園獸首真品持續(xù)展出

2024年11月30日,澳門,,國寶級文物圓明園獸首真品持續(xù)在保利美高梅博物館中展出。游客正在圍觀獸首展臺,,每位游客在周末每輪有3-4分鐘的參觀時間,。

2024-12-02 00:22:45圓明園獸首博物館用文物照片代替實物展出 爭議背后的真實情況

10月8日,,一段游客上傳的視頻在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)了廣泛討論。視頻中,,游客反映了河南洛陽隋唐洛陽城應(yīng)天門遺址博物館使用照片代替實物進行展覽的問題

2024-10-10 07:42:00博物館用文物照片代替實物展出洛陽一博物館用文物照片代替實物展出,,館方回應(yīng)

10月8日,,有網(wǎng)友反映,她花60元購票進入河南洛陽應(yīng)天門遺址博物館參觀,,發(fā)現(xiàn)該博物館二樓的玻璃展柜內(nèi),,全部是用照片代替實物參展。

2024-10-09 15:45:35博物館回應(yīng)用照片代替實物重慶動物園回應(yīng)大熊貓撲倒飼養(yǎng)員 工作人員無礙,,正常展出

2024-09-19 17:33:00重慶動物園回應(yīng)大熊貓撲倒飼養(yǎng)員重慶動物園通報云豹“干干”情況:隔離治療,,暫不展出

2024-12-25 13:54:48重慶動物園通報云豹“干干”情況甘肅實施黃河流域文物保護 推進文化遺址保護與利用

2024-12-26 00:45:37甘肅實施黃河流域文物保護