首個(gè)非遺春節(jié)巧遇“雙春” 雙春迎泰好事成雙(3)

現(xiàn)在正月初一過年是漢武帝太初元年(前104年)開始實(shí)施的,,距今2129年,,是很古老的。但是中國人過新年不是從那一年才開始的,。在司馬遷的時(shí)代,,有四種新年的表達(dá)形式,,其中正月初一新年,立春新年是并行的,。所以,,我們應(yīng)該將各地逐漸興起的立春新年傳統(tǒng)習(xí)俗進(jìn)行研究開發(fā)傳承,,以豐富春節(jié)文化的內(nèi)涵。

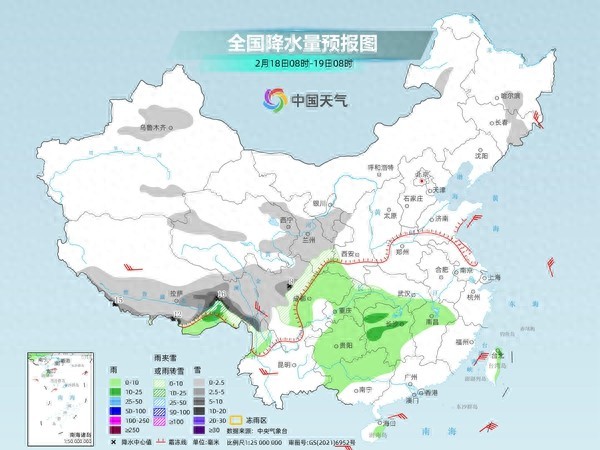

“立春”是二十四節(jié)氣中的第一個(gè)節(jié)氣,,立春后人們開始春耕,、播種,為新一年的收成做準(zhǔn)備,,充滿了生機(jī)與喜悅,。因與農(nóng)事關(guān)系密切,,傳統(tǒng)社會(huì)中人們對(duì)于立春非常重視,。中國陽歷又稱干支歷或節(jié)氣歷,與五行,、生肖,、星象、節(jié)氣等文化相融合,,具有深厚的文化內(nèi)涵,。“立春”在易經(jīng)十二消息卦中代表“泰”卦,,是天地相交,、陰陽均衡、萬物亨通,,最為吉祥的時(shí)節(jié),。泰卦的卦辭為“小往大來,吉亨”,,意思是用小的付出,,換來極大的收獲,非常吉祥,。

這也是民間喜愛“雙春年”的原因,,人們樸素地認(rèn)為,“雙春”之年意味著多子多福,,五谷豐登,,能夠獲得更多的機(jī)遇、收獲和喜悅,,有著“事半功倍”的效果,,因此也是適合結(jié)婚、生育的年份,。實(shí)際上,,雙春年和無春年都是正常的歷法現(xiàn)象,與吉兇禍福無關(guān),,“寡年無春,,不宜結(jié)婚”并無依據(jù),,不需要忌諱。傳統(tǒng)民俗對(duì)于雙春年的推崇則體現(xiàn)了人們對(duì)美好生活期盼與祝愿,,為冰冷的歷法時(shí)間加入了情感與溫度,。

2025年為乙巳年,中國民俗命理學(xué)認(rèn)為乙屬木,,巳屬火,,天干地支相生,是木火通明之象,?;鹣笳髦饷鳌崆?、活力與競(jìng)爭,,對(duì)應(yīng)著易經(jīng)中的“離”卦,同時(shí)具有文化,、精神,、美麗、智慧的意味,。在雙春蛇年,,人們可以借著這股“火”的力量來提升自己。關(guān)注傳統(tǒng)文化,,豐富精神生活,,學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技能,同時(shí)加強(qiáng)鍛煉,,主動(dòng)迎接挑戰(zhàn),。另一方面,“火”也象征著空虛,、虛無,、浮躁。人們需要盡量避免這種無意義的傾向,,不要沉迷電子產(chǎn)品,,尤其是短視頻、爽劇,、游戲等,。種種所云雖然看起來有些迷信,但也代表了千百年來民眾趨吉避兇的心理愿望,,希望大家尊重傳統(tǒng),,理性看待,在民俗文化中吸取營養(yǎng),,讓自己“小往大來,,雙春迎泰”,。

相關(guān)新聞

非遺“活”起來 春節(jié)更有“味” 首個(gè)“非遺版”春節(jié)

2025-02-02 22:09:39非遺活起來春節(jié)更有味這些非遺一出過年DNA動(dòng)了 首個(gè)非遺春節(jié)來臨

2025-01-17 14:15:43這些非遺一出過年DNA動(dòng)了當(dāng)非遺項(xiàng)目遇上首個(gè)非遺春節(jié) 共慶文化新傳承

2025-01-16 09:10:03當(dāng)非遺項(xiàng)目遇上首個(gè)非遺春節(jié)2025迎來首個(gè)非遺版春節(jié) 國潮非遺點(diǎn)亮中國年

2025-01-26 14:50:422025迎來首個(gè)非遺版春節(jié)首個(gè)非遺版春節(jié)將至 消費(fèi)市場(chǎng)年味濃

2025-01-25 22:01:34首個(gè)非遺版春節(jié)將至團(tuán)圓年丨首個(gè)“非遺版”春節(jié)將至 回顧總書記新春“非遺”印跡

2025-01-29 13:29:08團(tuán)圓年丨首個(gè)“非遺版”春節(jié)將至