懶得談對象的年輕人偷偷去逛相親角 預(yù)制愛情時(shí)代來臨(2)

翻開我們的愛情史,,盡管有許多經(jīng)典故事,,但大部分中國人真正嘗試愛情的味道是從五四運(yùn)動(dòng)后才開始的,。在一個(gè)多世紀(jì)的時(shí)間里,,東亞社會(huì)經(jīng)歷了愛情的諸般形態(tài),,直到今天,,走向早衰,。日本和韓國的例子顯示,,在低欲望社會(huì)中,,愛情問題歸根結(jié)底都是經(jīng)濟(jì)問題,。人們過著低配生活,成為剩男剩女,。近年來,,中國人也在經(jīng)歷相似的體驗(yàn),一方面年輕人推遲婚戀時(shí)間表,;另一方面,,各類愛情服務(wù)、情感消費(fèi)層出不窮,。

以相親為例,,這種古老的戀愛模式或許正在煥發(fā)“第二春”。根據(jù)企查查平臺(tái)數(shù)據(jù),,我國現(xiàn)有婚介相關(guān)企業(yè)超過20萬家,,大城市的需求尤其高。最近,,網(wǎng)絡(luò)流行起“賽博相親”,,年輕網(wǎng)友們在評論區(qū)展示個(gè)人信息,半調(diào)侃,、半認(rèn)真地招募相親對象,。這種“同好”般的門當(dāng)戶對更類似于交友App里的條件匹配,充滿了“預(yù)制感”。現(xiàn)代人的社交方式很大程度上改變了愛情的打開方式,。

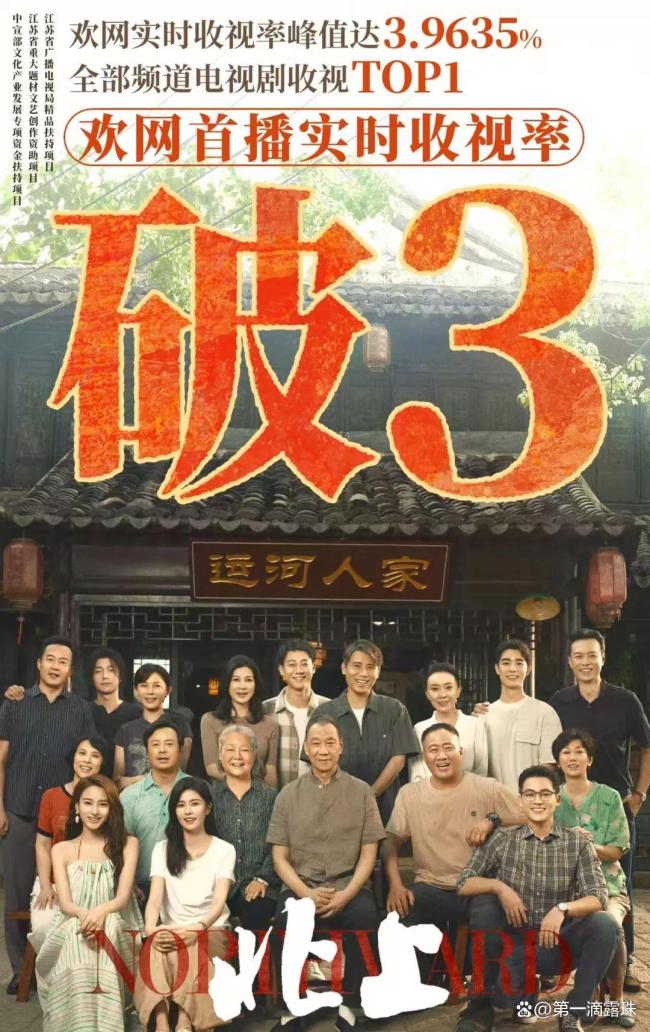

相比于親身體驗(yàn)愛情,,在這個(gè)“全民網(wǎng)戀”的時(shí)代,愛情消費(fèi)更加下沉而空泛,。戀愛博主,、小說、綜藝,、影視劇充斥眼球,,我們隨時(shí)可以嗑到蜜糖般的故事。盡管人們知道那都是精加工過的商品,,卻依然甘之如飴,。隨著老齡化社會(huì)的到來,愛情觀也趨于保守,。絢爛的古典愛情時(shí)代漸行漸遠(yuǎn),,我們不知不覺來到工業(yè)化批量生產(chǎn)、遵循消費(fèi)邏輯各取所需的預(yù)制愛情年代,。

被包裝好的愛情當(dāng)然會(huì)有保質(zhì)期,。法國社會(huì)學(xué)家伊娃·易洛斯在其著作《愛,為什么痛,?》中提到,,愛情的“痛”恰恰是由“人的自由”所帶來的。愛情問題歸根結(jié)底是經(jīng)濟(jì)問題,,社會(huì)結(jié)構(gòu)帶來的系統(tǒng)性經(jīng)濟(jì)剝削造成了現(xiàn)代人變化無常的情感生活,。如今,各種消費(fèi)邏輯打造而成的名為愛情的制品滿足大眾對“浪漫之愛”的想象,,但在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,這種邏輯又常常相悖,。比如《新周刊》2024年深入報(bào)道的cos委托服務(wù),,許多年輕人熱衷于花錢邀請coser扮演自己心目中的二次元形象,,其體現(xiàn)出的耐心、溫存和親和往往遠(yuǎn)超真實(shí)的戀愛對象,。

相關(guān)新聞

女生急性腸胃炎 相親對象騎摩托送醫(yī)

2024-11-27 13:09:04相親對象騎摩托送醫(yī)小伙相親角怒懟替女兒相親大媽 高彩禮引發(fā)爭議

2024-11-13 19:09:02小伙相親角怒懟替女兒相親大媽女子借錢沒還勸相親對象要有格局

2024-11-15 16:32:07女子借錢沒還勸相親對象要有格局相親對象第一次見面就說忍不住 愛情的沖動(dòng)如此直接

2024-09-14 13:37:22相親對象第一次見面就說忍不住蓮花山相親角已經(jīng)排到法國了 改造升級(jí)煥新顏

2024-11-28 16:46:45蓮花山相親角已經(jīng)排到法國了男子被相親對象拒絕行兇逃亡23年 潛逃生涯終結(jié)

2024-11-11 08:08:45男子被相親對象拒絕行兇逃亡23年