別讓臆測把馬拉松事件變成羅生門 倫理討論引發(fā)全民關(guān)注

別讓臆測把馬拉松事件變成羅生門,!2025年3月23日,無錫馬拉松賽場上發(fā)生了一件引人注目的事件。一段參賽選手拍攝的賽前視頻意外走紅,,畫面中一對年齡差距明顯的男女因舉止親密,、躲避鏡頭的行為,,被網(wǎng)友戲稱為“野鴛鴦”,,迅速引發(fā)全網(wǎng)熱議,。這場原本以櫻花賽道和競技精神為焦點的體育賽事,,最終演變?yōu)槿駠^的倫理話題,。

視頻顯示,在3.5萬名參賽選手中,,一對身著不同賽事服裝的男女在開跑前緊靠站立,。當拍攝者號召“大家準備好”時,兩人突然分開保持距離,,男子側(cè)身躲避鏡頭,,女子則低頭刷手機。這段時長僅數(shù)秒的片段經(jīng)網(wǎng)絡(luò)傳播后,引發(fā)了“婚外情”“職場曖昧”等多種解讀,。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)兩人在賽道后半程仍牽手同行,,更有知情者爆料男方為某國企高管,女方疑似其下屬,。盡管相關(guān)視頻迅速被下架,,但輿論發(fā)酵已不可控。

這場風波中出現(xiàn)了兩種截然不同的聲音,。一方認為賽事中過度親密行為違背公序良俗,,尤其在已婚狀態(tài)下涉嫌道德失范;另一方則指出,,僅憑視頻片段斷定婚外情過于武斷,,兩人可能是父女、上下級或忘年交,,刻意躲避鏡頭實為對隱私的保護,。這種信息不對稱的局面,恰是網(wǎng)絡(luò)時代集體狂歡的典型特征,。

事件持續(xù)發(fā)酵過程中,,網(wǎng)友展開了“人肉搜索”與“道德審判”。男方工作單位被曝光,,女方身份遭扒,,甚至有人聲稱其丈夫已到男方單位鬧事。這種“全民偵探”式的輿論狂歡,,暴露出公共事件處理中的法律與倫理困境:在滿足公眾知情權(quán)的同時,,如何保護當事人的隱私權(quán)?道德譴責與網(wǎng)絡(luò)暴力的界限究竟在哪里,?

類似事件并非孤例,。從成都太古里“牽手門”到燕冬萍離婚案,社交媒體時代的公共事件往往演變?yōu)槿駞⑴c的“道德劇場”,。這種現(xiàn)象折射出轉(zhuǎn)型期社會對婚姻忠誠的焦慮——當傳統(tǒng)家庭觀念遭遇社交場景多元化,,人們既渴望情感自由,又堅守婚姻契約精神,,這種矛盾在特定場景下極易激化,。

此次事件也引發(fā)了對馬拉松賽事社交屬性的討論。據(jù)運動心理學研究,,高強度運動產(chǎn)生的內(nèi)啡肽會加速人際關(guān)系升溫,,而賽事特有的異地場景、團隊氛圍,,客觀上為社交提供了便利,。數(shù)據(jù)顯示,近年馬拉松賽事中“跑友情侶”比例逐年上升,部分跑團甚至出現(xiàn)“以跑會友”的亞文化,。這種現(xiàn)象本身無可厚非,,但當親密關(guān)系突破婚姻邊界時,便觸及了社會倫理的敏感神經(jīng),。

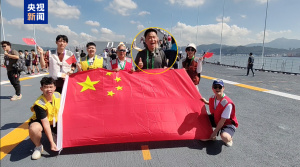

多數(shù)參賽者仍秉持體育精神,。正如賽事組委會強調(diào):“馬拉松是全民參與的體育盛事,,我們倡導文明觀賽,、理性討論?!笔聦嵣?,本屆賽事中,央視主持人帶傷完賽,、選手互助沖線等正能量場景同樣獲得廣泛關(guān)注,,展現(xiàn)了馬拉松運動的本質(zhì)價值。

事件最終在輿論壓力下趨于平靜,,但留給社會的思考遠未結(jié)束,。公眾人物的道德標準與隱私權(quán)如何平衡?網(wǎng)絡(luò)時代的集體監(jiān)督與惡意揣測如何區(qū)分,?運動社交場景中的倫理建設(shè)應何去何從,?這些問題都值得深思。

從更深層看,,這場風波反映了數(shù)字時代個體行為的公共化困境,。當私人領(lǐng)域與公共空間的界限日益模糊,每個人既是信息生產(chǎn)者,,也是道德評判者,。如何在保障言論自由的同時構(gòu)建理性對話空間,如何在追求個性解放的同時堅守契約精神,,將是未來很長一段時間內(nèi)需要探討的社會命題,。

無錫馬拉松的櫻花雨終會消散,但這場由“野鴛鴦”引發(fā)的倫理討論,,或?qū)⒊蔀橛^察當代中國社會道德圖景的重要樣本,。正如賽事標語所言:“每一步都算數(shù)?!痹诠部臻g中,,每個個體的選擇與擔當,都將塑造著社會文明的模樣,。

相關(guān)新聞

徐克事件疑似陷入羅生門 雙方說法矛盾重重

北京時間3月9日晚,前韓國女乒隊員田志希的丈夫兼教練徐克就國際乒聯(lián)對其涉嫌性侵并被禁賽10年的處罰發(fā)表聲明

2025-03-11 12:26:57徐克事件疑似陷入羅生門清華畢業(yè)生羅生門遺體被找到 失聯(lián)事件落幕

2025-03-30 13:36:01清華畢業(yè)生羅生門遺體被找到荷蘭警方調(diào)查中國學生羅生門失蹤案未發(fā)現(xiàn)犯罪 校方已為羅生門舉辦追悼會

2025-04-09 15:25:09校方已為羅生門舉辦追悼會失聯(lián)中國留學生羅生門遺體被找到 死因仍在調(diào)查中

2025-03-30 10:14:39失聯(lián)中國留學生羅生門遺體被找到清華畢業(yè)生羅生門確認身亡 荷蘭水域發(fā)現(xiàn)遺體

2025-03-30 01:07:52清華畢業(yè)生羅生門確認身亡荷蘭發(fā)現(xiàn)一具遺體正鑒定身份 失蹤留學生羅生門,?

2025-03-24 10:59:07荷蘭發(fā)現(xiàn)一具遺體正鑒定身份