清明三不做 環(huán)保安全祭祖新風尚

清明三不做 環(huán)保安全祭祖新風尚,!清明節(jié)即將到來,大家在祭祖掃墓時需多加留意,。民間流傳著一句俗語:“清明三不做,,子孫無災禍”,。這句話是老一輩根據(jù)經(jīng)驗總結(jié)出來的,具體指的是哪三件事呢?

傳統(tǒng)清明祭祀活動中,燃燒紙錢,、香燭等習俗常見,但這些做法在現(xiàn)代社會中面臨著環(huán)保和安全問題,。雖然古人沒有明確提出環(huán)保概念,,但“清明不隨意用火”的傳統(tǒng)觀念與現(xiàn)代環(huán)保理念相契合。清明前后,,天氣干燥,,容易引發(fā)森林火災,。每年因祭祀用火不當導致的火災事故不少,大量焚燒紙錢還會污染空氣,,造成資源浪費,,影響后代生存環(huán)境。

近年來,,各地積極推廣“綠色清明”理念,,倡導文明祭祀、生態(tài)安葬,。許多地方禁止在墓地及周邊區(qū)域燃放鞭炮,、焚燒紙錢,并提供鮮花祭祀,、植樹祭祀、網(wǎng)上祭祀等多種環(huán)保選擇,。這些創(chuàng)新方式既保留了清明祭祀的文化內(nèi)涵,,又避免了環(huán)境污染和安全隱患。因此,,在清明節(jié)期間注重環(huán)保安全是對傳統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展,,我們可以通過其他方式表達哀思,既尊重先人,,也對后代負責,。

此外,清明祭祖應(yīng)以莊重肅穆為主,,過度奢侈鋪張不僅違背清明節(jié)本意,,還可能導致不必要的經(jīng)濟負擔。古人認為,,祭祀活動應(yīng)以誠敬之心為本,,而非物質(zhì)排場。古代農(nóng)業(yè)社會中,,清明正值春耕備耕的關(guān)鍵時期,,如果將大量人力物力耗費在鋪張的祭祀活動上,會影響春季農(nóng)事,,甚至導致家庭經(jīng)濟困難?,F(xiàn)代社會中,一些地區(qū)的清明祭祀活動出現(xiàn)了攀比風氣,,有的家庭不惜花費巨資購買奢華祭品或聘請專業(yè)祭祀隊伍,,造成了資源浪費和不必要的經(jīng)濟負擔。相關(guān)部門多次倡導“文明祭祀,、綠色清明”,,鼓勵人們以簡約,、環(huán)保的方式表達對先人的懷念。因此,,清明節(jié)不宜大操大辦,,以簡約而有意義的方式祭祀先人,既符合傳統(tǒng)美德,,也體現(xiàn)了現(xiàn)代文明,。

清明節(jié)也是家族成員聚集的日子,應(yīng)和睦相處,。然而,,祭祀活動中因分工不均、意見不合或舊有矛盾引發(fā)的爭執(zhí)并不罕見,。古人將“清明不爭吵”列為重要禁忌,,既是出于對先人的尊重,也是為了維護家族和諧,。清明祭祖被視為一項嚴肅而神圣的活動,,如果在祭祀過程中發(fā)生爭吵沖突,不僅被認為是對先人的不敬,,也會影響家族凝聚力和社會形象,。從現(xiàn)代角度看,清明祭祖時避免爭吵沖突也有其合理性,。共同參與儀式性活動有助于增強群體認同感和凝聚力,。清明祭祖作為一種家族儀式,如果能夠和諧進行,,不僅能夠緩解家庭成員之間的隔閡,,還能增強家族文化認同和情感聯(lián)系。因此,,清明節(jié)期間保持和睦相處,,是情感紐帶的維系。在現(xiàn)代社會,,我們可以通過提前規(guī)劃祭祀活動,、明確分工、尊重不同意見等方式,,確保清明祭祖活動在和諧氛圍中進行,。同時,也可以將清明節(jié)作為化解家庭矛盾,、增進親情的契機,,共同追憶先人美德,傳承家族優(yōu)良傳統(tǒng)。

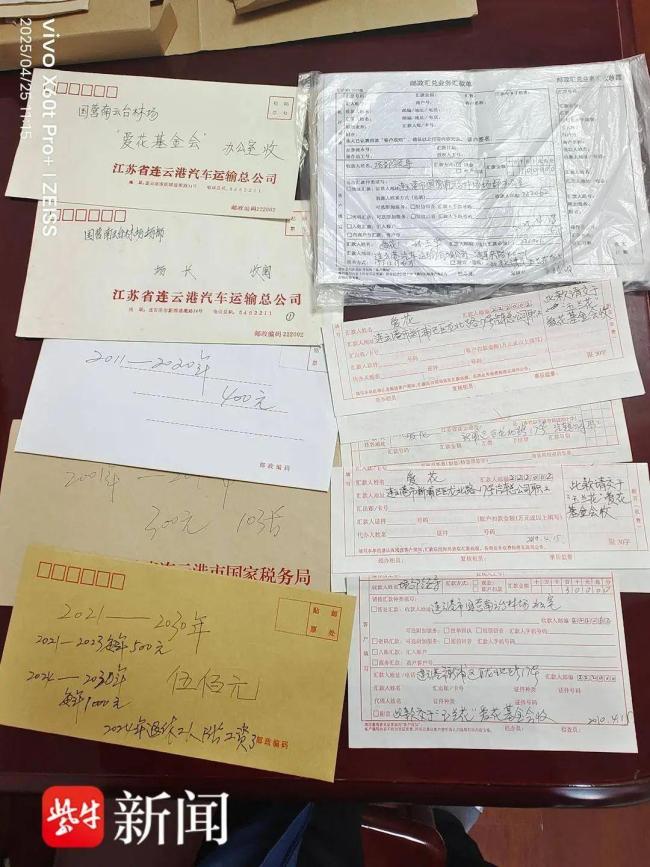

隨著社會發(fā)展,,清明祭祀的方式也在不斷創(chuàng)新,。除了傳統(tǒng)的掃墓祭祀外,還出現(xiàn)了許多新的紀念方式?,F(xiàn)在很多年輕人喜歡在網(wǎng)上祭祀,,通過互聯(lián)網(wǎng)平臺建立虛擬紀念館,上傳照片,、視頻,、文字等,隨時隨地表達懷念之情,。還有人喜歡植樹祭祀,,在陵園或其他適合場所種植紀念樹,既美化環(huán)境,,也寄托哀思,。部分人會選擇公益祭祀,以先人的名義捐款捐物,,幫助社會弱勢群體,,傳承先人美德。這些新型祭祀方式既保留了清明祭祀的文化內(nèi)涵,,又適應(yīng)了現(xiàn)代社會的發(fā)展需求,是傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化的生動體現(xiàn),。

清明節(jié)不僅是緬懷先人的時刻,,也是連接過去、現(xiàn)在與未來的文化紐帶,。在這個特殊的日子里,,我們既要尊重傳統(tǒng),也要與時俱進,,以適合當代生活的方式表達對先人的敬意和懷念,。

相關(guān)新聞

明日除夕,,老人說除夕要“三做,、三不做”

2025-01-27 11:28:15老人說除夕要三做三不做大年初四財神日:“三做三不做” 迎灶神接五路

2025-01-31 09:35:55大年初四財神日今日清明,不論多忙,,別忘吃3青,、2不做 傳承老習俗

2025-04-04 11:06:00今日清明“不怕清明晴,就怕清明雨”,清明下雨有啥講究,?

2025-04-03 10:25:37“不怕清明晴清明小長假要來了 本周上四休三 出行安全需注意

2025-04-01 19:11:39清明小長假要來了本周上四休三二月初五 記得“一事不做,,二樣不碰,,三物要吃” 迎接溜光節(jié)習俗

2025-03-04 09:40:53二月初五記得一事不做