吃人了!印尼66歲老太遭6米巨蟒吞食

我們常說(shuō)“毛病都是慣出來(lái)的”,,近些年發(fā)生大量野生保護(hù)動(dòng)物攻擊人類事件,,引起了不少網(wǎng)友的關(guān)注,不少網(wǎng)友紛紛表示,,人們保護(hù)野生動(dòng)物干嘛,?既不符合自然發(fā)展規(guī)律,還可能造成野生動(dòng)物不斷挑戰(zhàn)人類的底線,。

據(jù)悉,,2025年4月1日傍晚,印度尼西亞南蘇拉威西省發(fā)生一起不幸事件:一位66歲女性村民在其種植園內(nèi)遭遇網(wǎng)紋蟒襲擊并被吞噬,。事件具體情況報(bào)告如下:

受害者當(dāng)日下午進(jìn)入棕櫚種植園勞作,,傍晚未歸引起家屬疑慮。其子遂組織村民約三十余人,攜帶工具展開搜尋,。最終,,在距離農(nóng)舍約800米處,發(fā)現(xiàn)一條腹部異常隆起的巨蟒,。經(jīng)解剖,,確認(rèn)受害者遺體完整位于蟒蛇胃部,體表覆蓋淡紅色腐蝕性黏液,,衣物尚完整,。

據(jù)法醫(yī)鑒定,受害者死因?yàn)闄C(jī)械性窒息,,肋骨及胸骨存在多發(fā)性骨折,,符合蟒蛇絞殺特征。遺體呈現(xiàn)消化初期狀態(tài),,皮膚半透明,面部五官受胃酸腐蝕略顯模糊,。

此次事件凸顯了當(dāng)?shù)厝伺c野生動(dòng)物之間潛在的沖突,,并應(yīng)引起相關(guān)部門對(duì)該地區(qū)居民安全問(wèn)題的重視。

蟒蛇吞噬現(xiàn)場(chǎng)的共性密碼

近年發(fā)生的蟒蛇吞噬事件,,雖地點(diǎn)各異,,卻呈現(xiàn)出高度一致的共性特征,值得深入探究,。法醫(yī)鑒定顯示,,遇害者肋骨呈螺旋狀骨折,與2017年法里達(dá)案中胸骨環(huán)狀碎裂的痕跡高度吻合,,表明巨蟒絞殺方式具有一致性,。

網(wǎng)紋蟒的強(qiáng)大絞殺力可達(dá)每平方英寸12磅,足以迅速使人喪失意識(shí),,而遇害者遺體表面的強(qiáng)酸性黏液(pH值1.5-2.0)加速了皮膚的液化過(guò)程,,揭示了蟒蛇捕食過(guò)程的生理機(jī)制。

此外,,時(shí)間分析顯示,,三起案件均發(fā)生在黃昏時(shí)段(17:00-19:30)。此時(shí)巨蟒體溫下降,,捕獵欲望最為強(qiáng)烈,。種植園工人在此期間正處于勞作收尾階段,疲憊狀態(tài)下身體散發(fā)的熱量與呼吸產(chǎn)生的二氧化碳,,極易被蟒蛇的紅外感知系統(tǒng)捕捉,,成為攻擊目標(biāo)。

綜合分析,肋骨螺旋骨折,、強(qiáng)酸性黏液腐蝕和黃昏時(shí)段作案等共性特征,,不僅揭示了蟒蛇捕食的生物學(xué)特性,也提示我們應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)高危人群的防護(hù)意識(shí),,并采取有效措施預(yù)防類似慘劇的再次發(fā)生,。

蟒蛇攻擊人類背后的原因:生態(tài)失衡

近年來(lái),蟒蛇攻擊人類的事件頻發(fā),,其背后隱藏的深層次原因值得深思,。印尼林業(yè)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020至2025年間,,南蘇拉威西省棕櫚種植面積擴(kuò)張高達(dá)47%,,直接導(dǎo)致網(wǎng)紋蟒傳統(tǒng)棲息地驟減62%。衛(wèi)星熱力圖也佐證了這一結(jié)論,,遇害地點(diǎn)800米半徑內(nèi)普遍存在近期森林砍伐的痕跡,。

棲息地的喪失直接導(dǎo)致網(wǎng)紋蟒失去了野豬、鹿等天然獵物,,迫使其將目標(biāo)轉(zhuǎn)向人類,。動(dòng)物行為學(xué)家的研究進(jìn)一步揭示了這一轉(zhuǎn)變,過(guò)去五年捕獲的食人蟒胃容物中,,家畜殘留比例從12%顯著上升至58%,,表明食物來(lái)源的匱乏。

更令人擔(dān)憂的是,,在此次案件發(fā)生地附近,,紅外相機(jī)捕捉到三條體長(zhǎng)超過(guò)五米的網(wǎng)紋蟒組成狩獵群體的罕見(jiàn)景象。這種集群行為打破了過(guò)去150年的觀測(cè)記錄,,預(yù)示著蟒蛇覓食策略的改變,。

綜上所述,蟒蛇襲人事件并非孤立現(xiàn)象,,而是生態(tài)失衡帶來(lái)的必然結(jié)果,。過(guò)度擴(kuò)張的棕櫚種植業(yè)侵蝕了蟒蛇的生存空間,破壞了其自然食物鏈,,最終迫使其將人類納入獵食范圍,。面對(duì)這一嚴(yán)峻的局面,我們亟需采取有效措施,,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,,維護(hù)生物多樣性,以避免悲劇重演,。

攻擊人,!人類保護(hù)蟒蛇,,到底有何意義?

“攻擊人類,!保護(hù)蟒蛇究竟有何意義,?”這一尖銳的質(zhì)疑,直指人類在保護(hù)野生動(dòng)物(尤其是可能威脅人類安全的物種)時(shí)所面臨的倫理困境與現(xiàn)實(shí)考量,。

在倫理層面,,每一個(gè)物種都是地球生命共同體中不可或缺的一環(huán),其存在權(quán)利不應(yīng)被人類的主觀判斷所剝奪,。以“是否威脅人類”為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判物種價(jià)值,,本質(zhì)上是一種狹隘的“人類中心主義”。

蟒蛇作為歷經(jīng)億萬(wàn)年演化的生命形態(tài),,其生存權(quán)利與人類平等,,理應(yīng)獲得尊重與保護(hù)。這種尊重不僅是對(duì)生命本身的敬畏,,更是對(duì)自然法則的遵循,。

從生態(tài)學(xué)視角審視,蟒蛇是自然界的“頂級(jí)掠食者”,,在食物鏈中占據(jù)關(guān)鍵位置,。它們通過(guò)捕食嚙齒類、兩棲類等動(dòng)物,,有效控制其種群數(shù)量,防止因過(guò)度繁殖引發(fā)的資源耗竭與生態(tài)失衡,。

例如,,在東南亞雨林,蟒蛇的存在顯著降低了鼠害對(duì)農(nóng)作物與森林的破壞,,同時(shí)減少了因動(dòng)物密度過(guò)高而導(dǎo)致的疾病傳播風(fēng)險(xiǎn),。一旦蟒蛇種群崩潰,其所在生態(tài)系統(tǒng)的連鎖反應(yīng)將難以估量——物種滅絕,、棲息地退化,,最終反噬人類賴以生存的自然資源。

保護(hù)蟒蛇的終極意義,,在于維護(hù)一個(gè)健康穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng),,為人類提供不可替代的生態(tài)服務(wù)。從清潔水源的凈化,、空氣質(zhì)量的調(diào)節(jié),,到土壤肥力的維持,生態(tài)系統(tǒng)的每一項(xiàng)功能都直接或間接惠及人類,。

不僅如此,,蟒蛇等野生動(dòng)物的研究?jī)r(jià)值不可忽視:從其獨(dú)特的生理結(jié)構(gòu)中提取的生物活性物質(zhì),,可能為醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域帶來(lái)革命性突破,;而基因組學(xué)的深入研究,,則有望揭示生命演化的奧秘,為人類健康提供新的解決方案,。

保護(hù)蟒蛇并非意味著忽視其與人類的潛在沖突,。通過(guò)科學(xué)規(guī)劃人類活動(dòng)區(qū)域、加強(qiáng)公眾安全教育,、建立高效的野生動(dòng)物救助機(jī)制,,我們可以在尊重自然與保障安全之間找到平衡點(diǎn)。

總之,,保護(hù)蟒蛇,,絕非“無(wú)謂的善舉”,而是對(duì)生命倫理的堅(jiān)守,、對(duì)生態(tài)智慧的傳承,、對(duì)人類未來(lái)的投資。

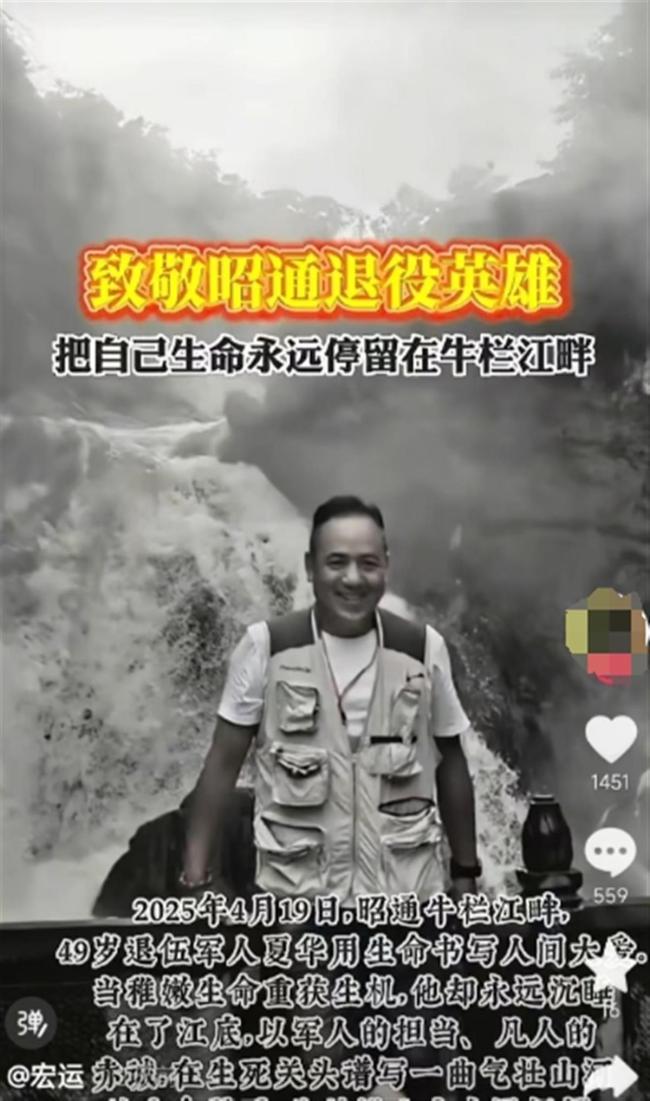

相關(guān)新聞

印尼男子被6米巨蟒纏繞吞食

2024-11-28 13:17:03印尼男子被6米巨蟒纏繞吞食印尼婦女采蔬菜時(shí)被巨蟒吞掉

2025-04-17 17:47:52印尼婦女采蔬菜時(shí)被巨蟒吞掉心驚膽戰(zhàn),!印尼村民剖開巨蟒發(fā)現(xiàn)失蹤女子

2025-04-07 13:48:22印尼村民剖開巨蟒發(fā)現(xiàn)失蹤女子現(xiàn)場(chǎng):印尼一婦女采蔬菜時(shí)頭部被巨蟒生吞

2025-04-18 08:50:07印尼一婦女采蔬菜時(shí)頭部被巨蟒生吞老太遭詐騙 要貸200萬(wàn)給明星男友拍戲 假“靳東”騙局被揭穿

11月19日,江西公安通報(bào)了一起利用知名男演員靳東進(jìn)行詐騙的案件,。此前,,有不法分子利用中老年群體對(duì)靳東的喜愛(ài)實(shí)施詐騙

2024-11-20 10:20:13老太遭詐騙130斤巨蟒菜地曬太陽(yáng)被消防抓獲 蟒蛇長(zhǎng)約3.7米

2025-03-15 08:31:43130斤巨蟒菜地曬太陽(yáng)被消防抓獲