甲亢哥的少林師父談功夫本質(zhì) 禪武合一展東方智慧(2)

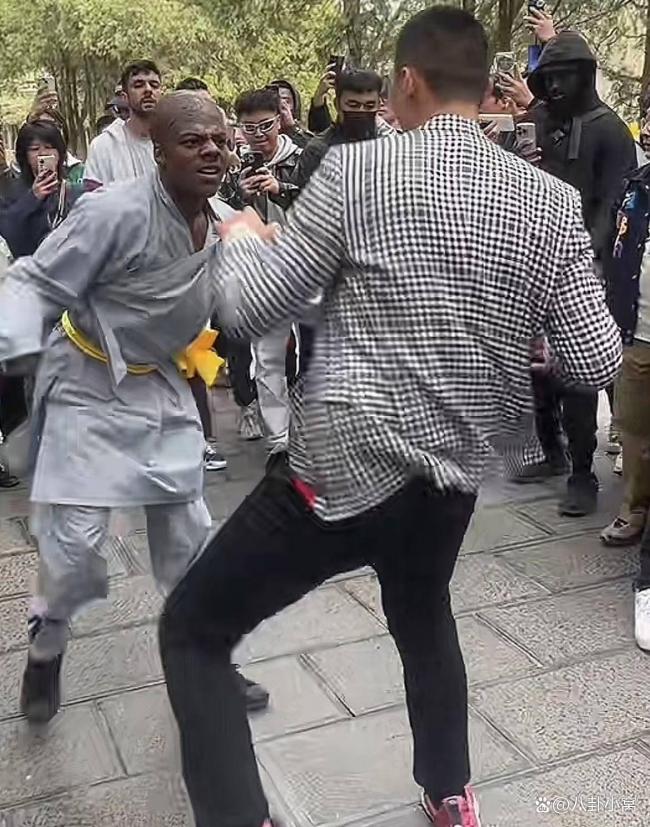

然而,爭議隨之而來,。部分觀眾質(zhì)疑蒙古選手“故意放水”,認(rèn)為專業(yè)摔跤手的力量足以瞬間終結(jié)比賽;更有人翻出其“假剃光頭”“誤入假少林”等前科,,懷疑整場事件是團隊策劃的流量劇本。分析指出,,這場較量本質(zhì)上是一場“文化表演”——以少林功夫為符號,,在西方觀眾熟悉的直播場景中制造“素人逆襲”的熱血敘事,同時滿足對神秘東方文化的想象,。

甲亢哥的走紅揭示了短視頻時代的傳播邏輯:文化差異,、身份反差、勝負(fù)懸念構(gòu)成天然戲劇性,,符合平臺算法對“爭議性內(nèi)容”的偏好,。從“假光頭”到“真修行”,甲亢哥的形象不斷被解構(gòu)與重構(gòu),。網(wǎng)友既渴望看到“真誠的文化探索”,,又警惕團隊操控的“精致劇本”。

直播中,,少林功夫的招式細(xì)節(jié)通過高清鏡頭傳遞,,打破了“功夫=特效”的刻板印象;而蒙古摔跤的“搏克”文化也借機被推向國際觀眾,。賽后,,甲亢哥高呼“感謝梁師父”,并計劃重返少林寺匯報戰(zhàn)果,。這一表態(tài)引發(fā)兩極解讀:支持者感動于師徒情誼,,批評者則認(rèn)為這是團隊強化“成長敘事”的手段。事實上,,少林寺對此次合作的默許,,本身即是對文化傳播新路徑的嘗試——通過網(wǎng)紅流量擴大影響力,但代價是文化權(quán)威性可能被娛樂化消解,。

關(guān)閉

相關(guān)新聞

教甲亢哥功夫的梁師父被全球圈粉 大師風(fēng)范征服網(wǎng)友

2025-03-29 16:53:43教甲亢哥功夫的梁師父被全球圈粉甲亢哥準(zhǔn)備去少林寺學(xué)功夫,?

2025-03-28 15:23:55甲亢哥準(zhǔn)備去少林寺學(xué)功夫甲亢哥最喜歡在少林當(dāng)和尚那場直播 獨特魅力難以忘懷

2025-04-06 09:43:38甲亢哥最喜歡在少林當(dāng)和尚那場直播教甲亢哥的師父:我只是普通教練員 大師級教學(xué)引關(guān)注

2025-03-30 09:38:33教甲亢哥的師父甲亢哥在少林寺被路人錯認(rèn)成科比 "少林黑僧" 拜師被嫌棄

2025-03-31 18:50:01甲亢哥在少林寺被路人錯認(rèn)成科比鹵鵝哥談首次投喂甲亢哥:臨時學(xué)英語,!

2025-04-11 11:31:51鹵鵝哥談首次投喂甲亢哥:臨時學(xué)英語