趙露思音樂節(jié) 演員加盟引發(fā)熱議(2)

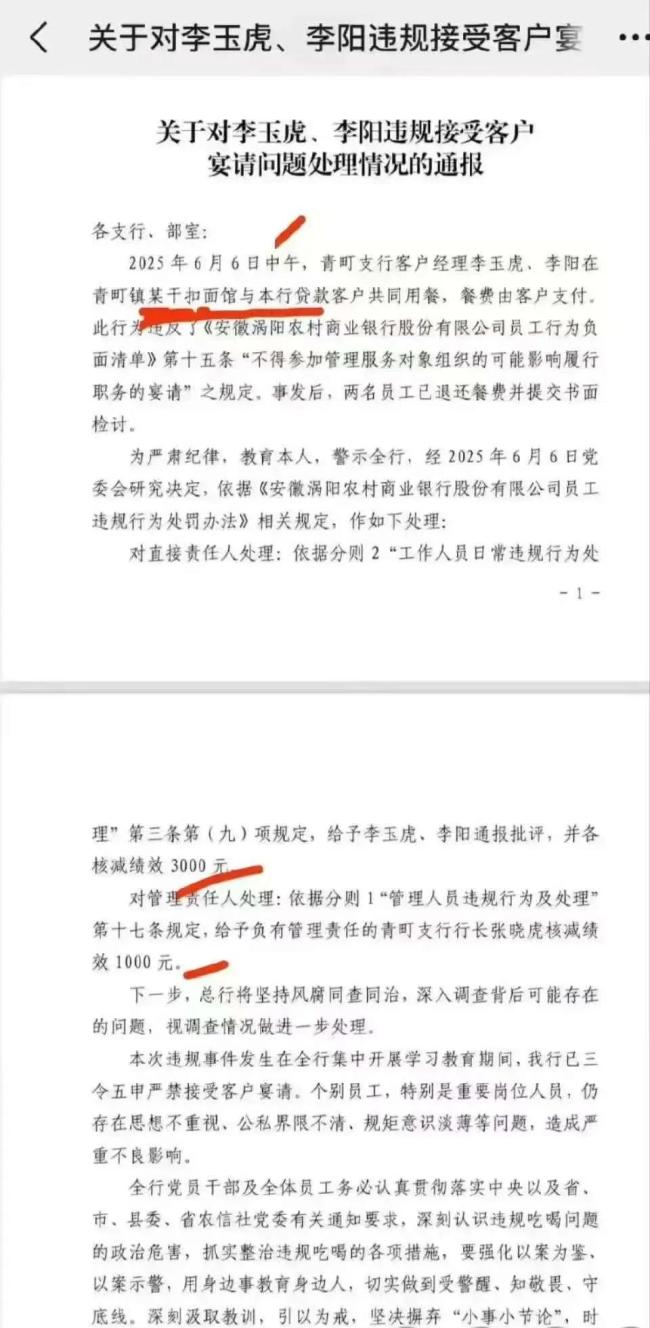

今年音樂節(jié)最大的爭議在于演員出現(xiàn)在各大音樂節(jié)榜單,。隨著音樂節(jié)的大眾化,,消費者對于陣容已不怎么挑剔,,但演員加盟還是激起了新一輪爭議,。曾幾何時,,音樂節(jié)是新樂隊的夢想舞臺,如今卻成為了一個“演藝圈秀場”,。

不僅僅是演員的加入有爭議,,部分網(wǎng)紅也開始成為音樂節(jié)嘉賓,。從主辦方的角度,不論是邀請演員還是網(wǎng)紅,,無非是為了緩解售票壓力。畢竟音樂節(jié)陣容已經(jīng)很難卷出新花樣,,很多嘉賓的名字反復(fù)出現(xiàn)在不同的音樂節(jié)上,,帶票能力有所稀釋。同時,,演唱會的火爆也在不斷稀釋音樂節(jié)的消費力,,對于很多粉絲而言,同樣價位看演唱會體驗更好,。

海外音樂人也面臨類似問題,,去年各大音樂節(jié)重金邀請了日本、歐美,、泰國的知名藝人,,但今年海外藝人比例顯著降低,。當(dāng)音樂圈的消費力被集中消費后,,主辦方便轉(zhuǎn)而尋找更直接的帶票選手,能不能唱不重要,,能帶票才是王道,。

對于演員和網(wǎng)紅來說,音樂節(jié)是一份好差事,,直線拉升的出場費以及音樂節(jié)自帶的“自由”調(diào)性和“生活方式美學(xué)”也能帶來一層朦朧的人設(shè)光環(huán),。這些異化的音樂節(jié)更像一場流量與資本的共謀,如果堅守不好音樂這個底線,,主辦方和藝人更容易被反噬。

雖然看似火爆,,但大多數(shù)音樂節(jié)還掙扎在溫飽線上,。此前就有從業(yè)者透露,市面上9成以上的音樂節(jié)是不賺錢的,。這導(dǎo)致很多主辦方以所謂的帶票能力倒退陣容,,推測盈利情況,使得很多音樂節(jié)看起來就像一場“雜亂的拼盤演出”,。

今年五一落地的音樂節(jié)類型化趨勢開始凸顯,,尤其是電子音樂和嘻哈格外明顯,。不過現(xiàn)實是殘酷的,電音在國內(nèi)還處于市場培育階段,,距離真正的大眾化還有一定距離,。另一類型化明顯的則是嘻哈,表現(xiàn)則好了很多,。隨著國內(nèi)音樂消費的細分,,類型化將是接下來音樂節(jié)主辦方差異化競爭的重要路徑,垂類精品化也是演出市場冷靜后的必然趨勢,。

相關(guān)新聞

趙露思將參加音樂節(jié) 公益捐贈引熱議

2025-04-05 15:59:03趙露思將參加音樂節(jié)趙露思工作室公開趙露思生病到康復(fù)的視頻記錄

2025-01-26 17:13:48趙露思康復(fù)視頻公開趙露思好友稱趙露思沒拿到廣告收入 多方維權(quán)無果引發(fā)關(guān)注

2025-01-02 16:05:17趙露思好友稱趙露思沒拿到廣告收入趙露思最新康復(fù)狀態(tài) 王瑋晨在微博上公開向趙露思道歉

2025-01-01 10:31:07趙露思最新康復(fù)狀態(tài)怒了!趙露思經(jīng)紀(jì)公司發(fā)文,,言行不一致,,網(wǎng)友怒斥:解約!放人,!趙露思回應(yīng)病情

2025-01-02 11:34:41怒了曝趙露思曾被霸凌

2024-12-31 13:10:38曝趙露思曾被霸凌