博物館銅鏡為何通常以背面示人 歷史信息的守護(hù)者

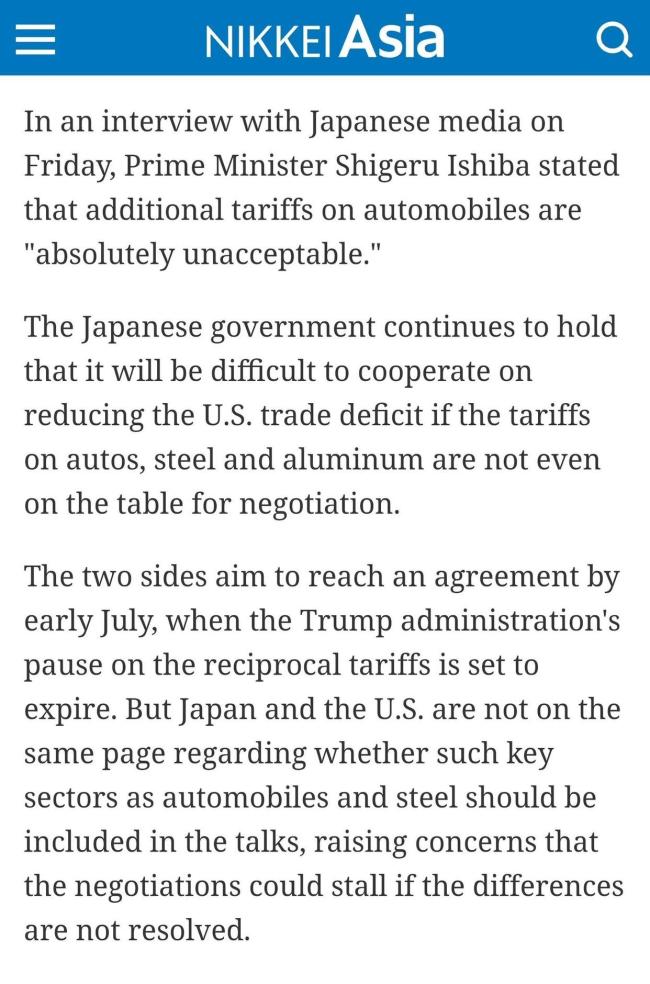

河南洛陽博物館展陳的唐代金銀平脫花鳥紋銅鏡和安徽蚌埠市博物館展出的漢代銅鏡,吸引了眾多游客的目光。透過這些銅鏡,,人們仿佛能窺見過去鏡面光可鑒人的效果,。

千百年來,,鏡子滿足了人們映面飾容的需求。漫步在博物館中,不少游客會(huì)對(duì)一面面背對(duì)觀眾的銅鏡感到好奇。銅鏡的故事可以追溯到新石器時(shí)代,,當(dāng)時(shí)先民們?cè)谒呎眙W發(fā)時(shí),波光瀲滟中映出模糊的面容。齊家文化出土最早的銅鏡,,紋飾較為簡(jiǎn)單,,主要用于祭祀。商周時(shí)期,,銅鏡制作工藝有所進(jìn)步,,用途也得到拓展,紋飾變得更加復(fù)雜,?!昂谄峁拧睊伖庑g(shù)的發(fā)明使銅鏡表面達(dá)到光可鑒人的效果。該工藝以漆油為基礎(chǔ),,混合石粉與天然膠制成涂料,,經(jīng)反復(fù)髹漆、陰干,、打磨后形成黑亮保護(hù)層,兼具防腐與增光功能,。到了唐代,,銅鏡磨制技術(shù)和工藝都達(dá)到了高峰。

從漢代起,,無論官府作坊還是民間市井,,均存在專職“磨鏡匠”群體。他們使用毛氈,、磨鏡磚等材料,,通過刮刀修整鏡面、磨鏡藥研磨,、光亮劑拋光等步驟恢復(fù)銅鏡光澤,。

如今,博物館中的銅鏡正面為何不展示,?這是因?yàn)殂~鏡正面經(jīng)過精細(xì)打磨后較薄且易磨損,,歷經(jīng)千年氧化早已斑駁,其打磨痕跡和氧化層成為歷史信息載體,,在現(xiàn)代文物修復(fù)中禁止隨意打磨,,僅允許清除一些有害銹。而銅鏡背面通常飾有精美的浮雕,、銘文,、神獸紋樣或吉祥圖案,紋飾較厚或覆蓋保護(hù)層,,成了古人留給我們的“藝術(shù)日記”,。這些紋飾是研究古代工藝、社會(huì)、文化的重要實(shí)物資料,??梢哉f,古人把故事刻在背面供人觀閱,,正面則留給歲月默默訴說,。

相關(guān)新聞

初中生指博物館千年銅鏡斷代有誤 知識(shí)少年獲點(diǎn)贊

2025-03-19 11:10:25初中生指博物館千年銅鏡斷代有誤祝緒丹配音小石磯娘娘 與銅鏡互動(dòng)逗趣十足

2025-02-06 09:33:49祝緒丹配音小石磯娘娘祝緒丹給小石磯娘娘配音 石磯與銅鏡的逗趣對(duì)話

2025-02-06 08:07:28祝緒丹給小石磯娘娘配音15歲初中生指千年銅鏡斷代有誤 少年博學(xué)獲贊

2025-03-20 10:29:3215歲初中生指千年銅鏡斷代有誤主播說聯(lián)播丨習(xí)近平總書記湖北考察,,為何去了這座縣級(jí)博物館?

2024-11-06 13:36:37為何去了這座縣級(jí)博物館,?月球正面背面樣品首次對(duì)比展出 探月成果震撼亮相

2025-04-03 13:13:42月球正面背面樣品首次對(duì)比展出