學(xué)者:司法判例不能讓人害怕走路 行人安全距離引熱議

近日,青島李滄區(qū)法院調(diào)解的一起行人碰撞案件引發(fā)公眾熱議,。劉女士邊打電話邊行走時突然轉(zhuǎn)身,,與后方的王某相撞,導(dǎo)致十級傷殘,。根據(jù)監(jiān)控記錄,,調(diào)解中分析認(rèn)為,劉女士雖然受傷,但對事故的發(fā)生存在較大過錯,,而王某未保持安全距離是事故發(fā)生的次要原因,,最終調(diào)解王某賠償7萬元。這一裁決將“行人安全距離”推至輿論焦點(diǎn),,其背后的責(zé)任認(rèn)定邏輯值得深入審視。

法律對行人安全距離尚無明確規(guī)定,。目前我國交通法規(guī)中關(guān)于“安全距離”的敘述主要集中在駕駛機(jī)動車中的注意義務(wù),,如道路交通安全法第四十三條指出,同車道行駛的機(jī)動車,,后車應(yīng)當(dāng)與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離,。對于行人之間的“安全距離”并無法律規(guī)定。

從民事法律出發(fā)進(jìn)行分析,可以依據(jù)民法典中的過錯責(zé)任原則:行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益造成損害的,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,。因此,以“安全距離”為由的民事賠償不存在民法上的法律依據(jù),。

“安全距離”的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵可以從兩方面解讀:一是合理預(yù)判,,即根據(jù)前方行人狀態(tài)調(diào)整自身行為;二是及時反應(yīng),,即保持足以應(yīng)對突發(fā)動作的空間或速度,。此外,還應(yīng)當(dāng)考慮生活習(xí)慣,、道德需求以及安全距離的相對性,。

安全距離的合理性需適配具體場合的通行習(xí)慣。在人群密集的商場或地鐵站,,行人客觀上難以保持較大間距,,此時注意義務(wù)更多體現(xiàn)為觀察或提前示意。而在空曠的人行道或公園,,后方行人有條件通過繞行,、減速或預(yù)留更多反應(yīng)空間來避免碰撞,若未采取合理措施,,其責(zé)任比例可能上升,。安全距離并非機(jī)械數(shù)值,而是隨環(huán)境寬松程度動態(tài)調(diào)整的行為預(yù)期,。

道德義務(wù)在責(zé)任認(rèn)定中具有補(bǔ)充作用,。公共空間的通行不僅依賴法律約束,更需基于“相互禮讓”的倫理共識,。面對老人,、兒童等行動不確定性較高的群體,后方行人即便在擁擠場所也應(yīng)盡量擴(kuò)大安全距離,,這既是道德要求,,也符合司法實(shí)踐中對弱勢群體的傾向性保護(hù)。

無論是調(diào)解還是判決,,都應(yīng)當(dāng)堅持以法為據(jù),、以理服人、以情感人,?!靶腥税踩嚯x”之所以會引起廣泛關(guān)注,實(shí)際上是其在社會長效效應(yīng)中可能產(chǎn)生一定程度的負(fù)面效應(yīng),。一方面,,它可能鼓勵疏忽者的冒險行為,,行人可能因“責(zé)任在后方”的心理暗示放松自我約束;另一方面,,它加重普通人的防御成本,,迫使公眾在行走中采取過度避讓策略。此外,,模糊侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成要件使得損害結(jié)果本身成為歸責(zé)要素,,當(dāng)法律不能清晰區(qū)分“可預(yù)見風(fēng)險”與“意外事件”時,公民對行為后果的預(yù)期將陷入混亂,。

實(shí)際上,,王某的7萬元賠償既非法定義務(wù)的履行,,也非道德責(zé)任的承擔(dān),,而是司法平衡術(shù)下的特殊產(chǎn)物。這種處理方式雖實(shí)現(xiàn)了個案了結(jié),,卻未能回答“行人安全距離”的核心命題:在缺乏法律明確規(guī)定時,,司法介入的邊界在哪里?當(dāng)注意義務(wù)的設(shè)定超出社會普遍認(rèn)知,,法律指引應(yīng)當(dāng)如何彌合理性與現(xiàn)實(shí)的鴻溝,?

“誰受傷誰有理”的思維是對公平原則的背離。法律可以同情傷者,,但不能因此弱化過錯責(zé)任的審查,。司法可以填補(bǔ)空白,但不能以犧牲行為公平為代價,。在糾紛中,,裁判者更應(yīng)恪守“行為-因果-主觀-責(zé)任”的關(guān)系鏈條,避免讓損害結(jié)果本身成為歸責(zé)要素,,只有當(dāng)司法真正擺脫“息事寧人”的路徑依賴,,法律才能為社會確立清晰的行為預(yù)期。

相關(guān)新聞

2025蘋果學(xué)者名單 華人占半壁江山 12位華人學(xué)者獲資助

2025-03-27 19:29:252025蘋果學(xué)者名單華人占半壁江山一位北大學(xué)者和花粉過敏斗爭的11年,!北大學(xué)者呼吁疏剪過敏源綠植

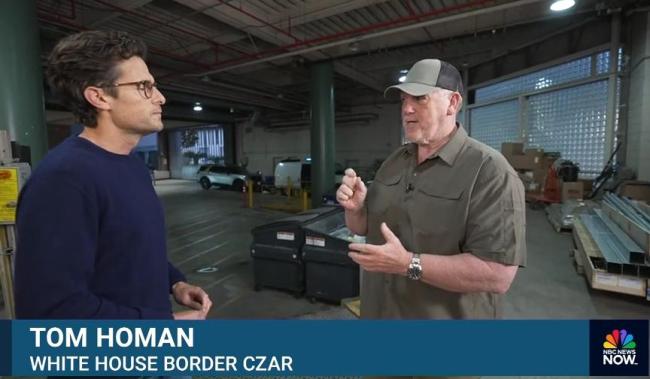

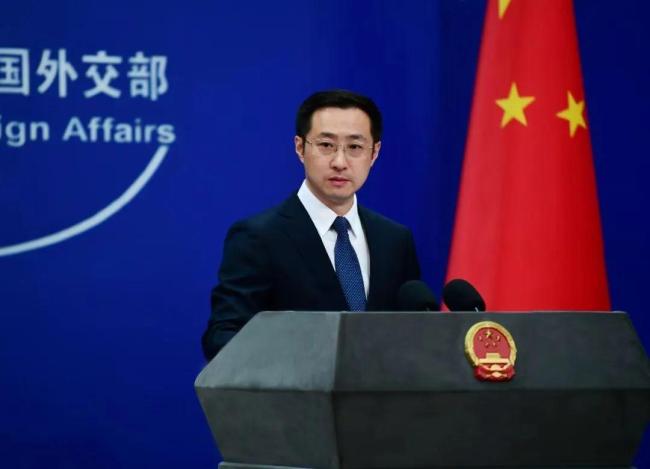

2025-04-03 10:06:50北大學(xué)者呼吁疏剪過敏源綠植學(xué)者:美關(guān)稅面臨爛尾危機(jī),!

2025-06-05 15:25:24學(xué)者:美關(guān)稅面臨爛尾危機(jī)學(xué)者:小米在智駕的投入遠(yuǎn)不如華為!

2025-04-02 16:06:25學(xué)者學(xué)者:菲總統(tǒng)手段狠辣 莎拉斗不過

2025-03-13 09:23:06學(xué)者:菲總統(tǒng)手段狠辣當(dāng)美國學(xué)者看到北京80年代的結(jié)婚西服

2024-12-18 16:29:46當(dāng)美國學(xué)者看到北京80年代的結(jié)婚西服