這個夏天商場靠孩子續(xù)命 高溫與帶娃剛需成救星(3)

比如上海新世界城則在非遺紙鳶的親子課堂中插入文化體驗環(huán)節(jié),不少商場游樂場和餐廳,、文創(chuàng),、超市的聯(lián)動越來越緊密,套餐,、積分、打卡任務(wù)花樣不斷,家長也能參與動手,,小朋友尖叫的同時,,家長拍照發(fā)圈,心里也滿意,。這套組合拳的核心邏輯只有一個:讓家長覺得,,“這趟來得值”。

眼下,,越來越多商場開始“親子化轉(zhuǎn)型”,,但現(xiàn)實并沒有想象中那么美好?!案阌H子”看上去門檻不高,,真要落地卻很容易走形。不少地方一上來就是“套模板”:淘氣堡+卡通貼紙+門口一個“親子樂園”指示牌,,就想吸引帶娃家庭進(jìn)場,。結(jié)果孩子十分鐘玩膩了,大人刷完手機(jī)無聊到發(fā)呆,,一張一大一小的門票花了幾十塊,,感覺還不如小區(qū)廣場遛彎。同時,,項目越多,,體驗和安全問題就越難把控。尤其是三四線城市,,很多商場連基礎(chǔ)運營都沒解決,只想著“蹭熱點”“搞流量”。但親子家庭對體驗感和安全性極其敏感,。游樂設(shè)備陳舊一點,、工作人員態(tài)度敷衍一點,哪怕只是一次摔跤事故,,家長的信任就可能徹底崩塌,。

很多商場還忽視了一個現(xiàn)實:家庭消費本身也在分層。有人看重性價比,,49元的考古樂園就能滿足周末剛需,;也有人愿意為444元的樂高中心買單,希望孩子“玩中有學(xué)”,。但問題是,,大多數(shù)商場既沒有品牌整合能力,也沒有運營體系,,硬湊一堆親子業(yè)態(tài),,看上去熱熱鬧鬧,實際留不住人,,更談不上復(fù)購和轉(zhuǎn)化,。更何況,孩子畢竟也在變少,。未來能帶孩子來遛彎的家長只會越來越少,。就算做出了“最牛親子場”,也很難扛起整個商場的基本盤,。

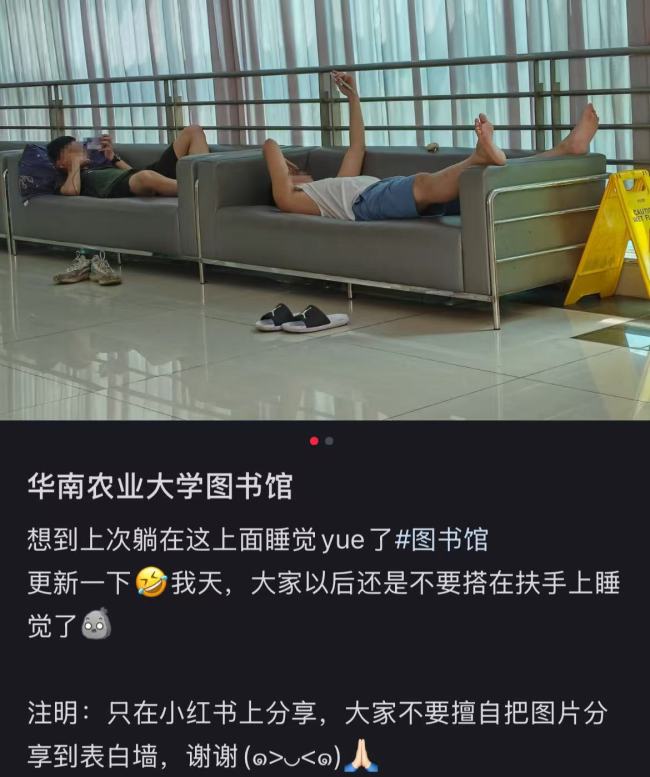

所以真正的問題是:當(dāng)孩子不再足夠多,,該拿什么留住客人?這個答案必須回到商場的本質(zhì):不是靠哪個項目吸引流量,,而是靠場所本身滿足人最底層的線下生活需求,。未來的商場不該只想著怎么搞定帶娃家庭,而是該去想怎么讓大眾重新愿意走進(jìn)來,。不是來拍照,、打卡、躲熱,,而是來真實消費,、放松自己。現(xiàn)在最大的問題是,,很多年輕人根本懶得進(jìn)商場,。一部手機(jī)就能下單、一杯咖啡就能續(xù)命,,一頓外賣,、一場短劇、一輪直播就能打發(fā)周末。你要他們進(jìn)來,,就必須有足夠的理由:比外賣好吃,,比線上便宜,比短視頻更有趣,,比社交平臺更真實,。能不能做到,關(guān)鍵不在IP,,不在裝修,,而在“有沒有從顧客的真實需求出發(fā)”。

商場需要重新梳理“人,、貨,、場”:不是多一個親子項目、多一個美陳設(shè)計,,而是要有意識地構(gòu)建真實的“生活節(jié)奏”:父母看劇的地方,、情侶約會的首選、社恐也愿意待著的咖啡館,、還能順手剪頭發(fā),、甚至做心理咨詢的第三空間。簡單說,,商場要把“陪伴”這兩個字學(xué)明白:不是只有孩子需要陪伴,,所有人都需要。那些搞得出親子閉環(huán)的商場只是先走一步,;能構(gòu)建出真實生活氛圍的,,才能笑到最后。親子經(jīng)濟(jì)是現(xiàn)實的權(quán)宜之計,,但不是終點,。能否走出這一輪紅利,取決于一個核心問題:在短視頻,、直播充斥的時代,,商場到底憑什么把人從線上拽回來。

相關(guān)新聞

KTV現(xiàn)在只能靠老年人“續(xù)命”!

2025-05-27 11:46:45KTV現(xiàn)在只能靠老年人“續(xù)命”小貓疑困高樓近一月靠捕鳥鼠續(xù)命 愛心救援終獲救

2025-07-06 16:19:23小貓疑困高樓近一月靠捕鳥鼠續(xù)命縣城影院老板:春節(jié)檔靠《哪吒2》續(xù)命,我卻撐不住了 人手物資齊告急

2025-02-10 16:39:30縣城影院老板小行星再次襲來?警報解除,,地球得以續(xù)命

2025-04-07 13:41:01小行星再次襲來,?警報解除記者臥底華萊士門店 過期食材換簽續(xù)命

2025-03-19 17:16:24記者臥底華萊士門店華萊士再被曝出食品安全問題 過期食材換標(biāo)簽續(xù)命

2025-03-19 14:50:26華萊士再被曝出食品安全問題