關鍵礦產被繞道轉運美國將有何影響 繞道偷運引發(fā)關注

中國對關鍵礦產實施出口禁令后,美國通過泰國和墨西哥轉運大量鎵鍺等管制物資。這些物資被偽裝成其他商品,,如鐵礦石或工藝擺件,,最終運往美國,。短短五個月內,這種繞道方式運輸的物資量已超過過去三年的總和,。

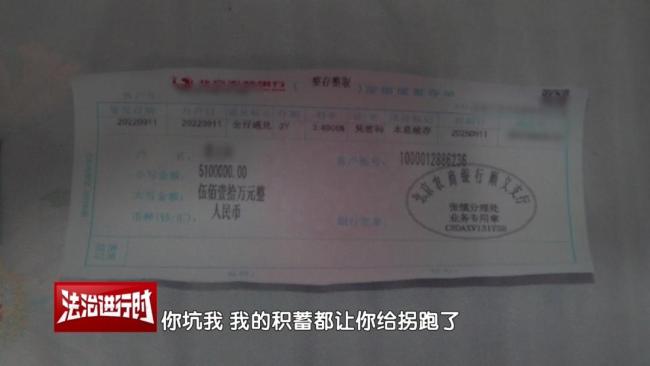

自去年年底中國將鎵,、鍺等戰(zhàn)略礦產列入出口黑名單以來,美國軍工廠面臨嚴重短缺,。這些金屬是制造導彈導航系統(tǒng)和夜視儀涂層的關鍵材料,,缺少它們會導致武器庫癱瘓。為此,,美國開始通過非正規(guī)渠道獲取這些物資,,例如在泰國報關單上寫“鐵制品”,在墨西哥貨輪中藏匿“工藝擺件”,。

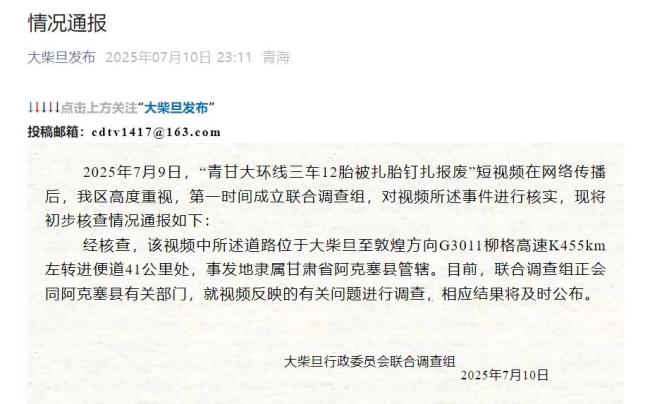

中國對此迅速反應,,今年開春在深圳展開大規(guī)模整治行動,使用先進的X光機檢查每個貨柜,。查出許多走私手段,,包括將銻礦壓成餅干塞進薯片包裝,用鉛板夾層藏稀土,,甚至將氧化鎵溶進洗發(fā)水中企圖蒙混過關,。

此外,中國在七個資源大省安裝監(jiān)控設備,,從礦山到港口全程監(jiān)控,,并修訂礦產資源法,對走私行為進行嚴厲懲罰,。例如,,內蒙古一家冶煉廠因走私企圖被查封,老板被拘留,。

美國表面上成立“關鍵礦產聯盟”,拉攏多個國家建立替代供應鏈,,但實際上仍在暗中活動,,如威逼利誘烏克蘭簽署礦產轉讓協議,在格陵蘭島開采稀土,。然而,,俄控區(qū)的礦場難以觸及,北極圈內的開采成本極高,。美國自身也缺乏足夠的精煉能力,,只能依賴中國提純礦石,。

稀土精煉技術主要掌握在中國手中,全球90%的精煉產能都在這里,。即使美國在非洲找到礦源,,也因提純技術不足而無法利用。美國曾試圖通過公海采礦緩解供應危機,,但遭到海洋學家反對,,認為這會破壞海底生態(tài)系統(tǒng)。

目前,,國際市場上的企業(yè)紛紛調整策略,,歐洲車企囤積鍺材料,日本電子巨頭將研發(fā)中心搬到江西贛州,,澳大利亞礦企在云南建合資精煉廠,。美國所謂的“去中國化”供應鏈布局顯得蒼白無力。

這場礦產攻防戰(zhàn)揭示了全球化時代的復雜性,。當國家安全與自由貿易沖突時,,沒有永遠的贏家,只有適應變化的生存法則,。美國現在應考慮的是如何重建互信,,而不是繼續(xù)繞開管制。合作共贏才是長遠之計,。

相關新聞

美企偷拿中國礦物?專家解讀 繞道第三國轉運

2025-07-11 06:35:12美企偷拿中國礦物稀土價格暴漲或影響美國武器供應鏈 關鍵礦產依賴引擔憂

2025-05-05 13:00:41稀土價格暴漲或影響美國武器供應鏈不僅讓印度買買買 美國希望幫印度開發(fā)其關鍵礦產

2025-04-23 14:46:55美國希望幫印度開發(fā)其關鍵礦產美烏礦產協議對烏克蘭有何影響 經濟主權讓渡引發(fā)關注

2025-03-01 01:33:49美烏礦產協議對烏克蘭有何影響專家:美國在關鍵礦產問題上舉措慌亂 試圖囤積海底金屬資源

2025-04-15 01:38:31專家美烏簽礦產協議對當前局勢有何影響 烏克蘭尋求軍援新途徑

2025-05-03 16:43:15美烏簽礦產協議對當前局勢有何影響