縣委書記挪用6500萬被通報(bào)后當(dāng)?shù)乇響B(tài) 權(quán)力失控的警示

站在恭城北洞源河畔,,望著那些鋼筋骨架在暮色中若隱若現(xiàn),總讓我想起老家村口那棵被雷劈斷的老槐樹——明明枝椏還在,卻再也長不出新葉,。這座被當(dāng)?shù)厝朔Q為“鬼城”的瑤漢養(yǎng)壽城,就像一道未愈合的傷口,靜靜訴說著權(quán)力失控帶來的陣痛,。

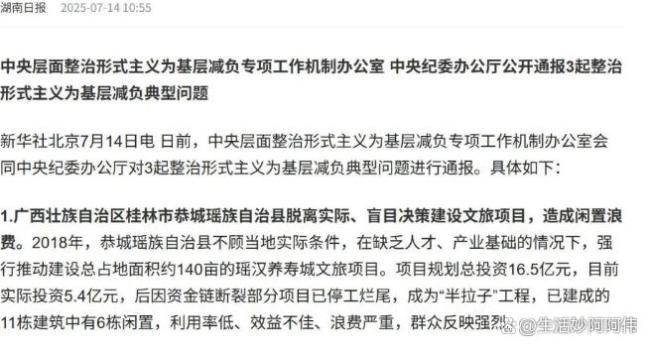

2018年春天,時(shí)任縣委書記鄧曉強(qiáng)在荒地上畫了個(gè)圈,,說要建座“國家4A級景區(qū)”,。鄉(xiāng)親們看著光禿禿的山坡直搖頭:“咱這窮鄉(xiāng)僻壤,連條像樣的水泥路都沒有,,咋建景區(qū),?”可鄧書記拍著胸脯保證:“這是造福子孫后代的大事,!”誰也沒想到,這位湖南來的干部心里藏著本“生意經(jīng)”,。他讓自家公司當(dāng)承建方,,把6500萬財(cái)政資金當(dāng)“啟動資金”,連土地溢價(jià)款都揣進(jìn)了腰包,。就像村里二狗子偷拿爹媽的血汗錢去賭博,,剛開始贏了兩把,最后卻輸?shù)脙A家蕩產(chǎn),。

鄧書記的“生意經(jīng)”還不止這一本,。他像變戲法似的,今天在“一桌餐”上喝著茅臺,,明天就收著老板們送來的房產(chǎn)證,。14年間,61萬禮金,、索要的房子,,還有那些說不清道不明的“好處費(fèi)”,就像滾雪球般越積越大,。這讓人想起小時(shí)候趕集見過的“套圈”游戲——看似簡單的圈套,,卻讓多少人栽了跟頭。鄧書記的權(quán)力尋租何嘗不是如此,?他把自己當(dāng)成了“套圈”高手,,卻不知早已掉進(jìn)了法律的“圈套”。

這么大的工程,,咋就沒人管呢,?原來鄧書記早把縣委常委會變成了“一言堂”,。今天開個(gè)“四家班子會”,,明天弄個(gè)“縣委專題會”,表面上是集體決策,,實(shí)際上就是他自己說了算,。這讓人想起村里修水渠的事。要是村支書一個(gè)人拍板,,不跟村民商量,,不找專家論證,修出來的水渠能不漏水嗎,?基層治理也是這個(gè)理,,權(quán)力就像流水,得有溝渠約束,,否則準(zhǔn)會泛濫成災(zāi),。

好在天網(wǎng)恢恢,,疏而不漏。鄧書記東窗事發(fā)后,,桂林市紀(jì)委監(jiān)委采取行動,,找出基層治理的“病灶”,開出三劑“良藥”:重大事項(xiàng)必須集體討論,,就像村里修路要召開村民大會,,得讓大伙兒都點(diǎn)頭才行;財(cái)政資金要有“電子眼”盯著,,誰也別想伸手,;定期給干部們敲敲警鐘,就像村里老人常說的“小時(shí)偷針,,大時(shí)偷金”,,不能讓小錯(cuò)釀成大禍。

如今,,恭城高鐵經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)那些未完工的建筑,,就像立在田野里的“警示碑”。它們提醒著我們:權(quán)力是把雙刃劍,,用得好能造福一方,,用歪了就會傷人傷己。真正的政績,,不是鋼筋水泥堆砌的“面子工程”,,而是老百姓臉上實(shí)實(shí)在在的笑容。當(dāng)制度成為不可逾越的紅線,,當(dāng)監(jiān)督成為時(shí)刻高懸的利劍,,基層治理才能真正實(shí)現(xiàn)從“人治”到“法治”的跨越。

相關(guān)新聞

縣委書記挪用6500萬被中央通報(bào) 私利工程引眾怒

2025-07-21 07:58:08縣委書記挪用6500萬被中央通報(bào)縣委書記授意挪用1400萬校園餐資金 嚴(yán)查“校園餐”腐敗問題

2025-07-17 16:52:52縣委書記授意挪用1400萬校園餐資金縣委書記被攔車反映問題,?當(dāng)?shù)鼗貞?yīng) 視頻人物非縣委書記

2025-02-07 02:13:54縣委書記被攔車反映問題中央通報(bào)后桂林恭城縣表態(tài) 整治形式主義頑疾

2025-07-21 08:19:48中央通報(bào)后桂林恭城縣表態(tài)當(dāng)?shù)乜h委書記慰問救人女教師 表彰見義勇為典范

2025-03-12 12:22:41當(dāng)?shù)乜h委書記慰問救人女教師一90后財(cái)務(wù)挪用公司1400余萬 奢靡消費(fèi)引發(fā)警示

2025-02-19 14:59:41一90后財(cái)務(wù)挪用公司1400余萬