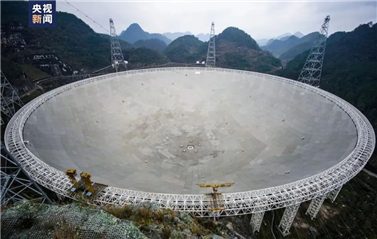

“中國天眼”又有新發(fā)現,!

我國科學家通過發(fā)展基于快速折疊算法的搜索方案,,系統(tǒng)分析了“中國天眼”FAST公開觀測數據,,在球狀星團M15中發(fā)現了兩顆長周期脈沖星,,揭示球狀星團脈沖星演化新路徑,。該論文日前發(fā)表于《中國科學:物理學力學天文學》,。

什么是球狀星團,?

據介紹,,球狀星團是一種受自引力束縛的高密度恒星集群,,其演化年齡一般超過百億年,是宇宙中最古老的天體系統(tǒng)之一,。球狀星團中的恒星經過數十億年的演化,,存在著大量脈沖星,通過了解其性質,,可獲取球狀星團的動力學演化過程,、星族合成路徑等信息。

目前在銀河系內41個球狀星團中已發(fā)現的317顆脈沖星中,,大多是自轉周期在數十毫秒范圍內的毫秒脈沖星,,其中179顆處于雙星系統(tǒng)。

之江實驗室天文計算研究中心周登科博士,、國家天文臺王培副研究員等人在球狀星團M15中發(fā)現了兩顆長周期脈沖星,分別是自轉周期約為1.9秒的M15K和自轉周期約為3.9秒的M15L,,其中M15L是目前球狀星團中已知自轉周期最長的脈沖星,。

新發(fā)現有何重要意義?

基于觀測數據,,研究團隊進一步研究認為,,M15K和M15L在早期可能處于雙星系統(tǒng)中,并經歷了短暫的吸積過程,,隨后就與其他天體相遇并被破壞了雙星系統(tǒng),,從而導致失去伴星后的脈沖星逐漸演化成了長周期脈沖星,。

推薦閱讀

"信號升格"上高原,、入鹽湖 無人區(qū)里也有了5G信號

央視新聞客戶端2024-05-05 08:36:26

在“地球裂縫”上搭起的這座橋 將是世界第一高

央視財經2024-05-05 07:55:02

廣東已成立梅大高速茶陽路段塌方災害調查評估組

央視新聞2024-05-05 02:33:44

烏克蘭版“凱撒”車載炮上戰(zhàn)場,,將與俄軍火炮對決

澎湃新聞2024-05-02 16:18:58

香飄飄 我們的員工是好樣的 愛國情懷引熱議

瑜說還休2024-05-05 08:21:58

重磅,,巴菲特大消息 2000億現金如何投,?

券商中國2024-05-05 08:19:39

以軍動用“神秘導彈”,,伊朗防空雷達被襲疑云的背后

澎湃新聞2024-04-30 09:07:00

香飄飄回應產品包裝嘲諷日本:好樣的,力挺員工創(chuàng)意反污染

新浪2024-05-05 08:20:36

C羅上演完美帽子戲法 助利雅得勝利6-0大勝

直播吧2024-05-05 08:22:12

小米汽車解讀“電池免費更換”政策 革新充電體驗

www.sh-bus.cn/xmqc/527...html2024-05-05 08:10:44

和美軍聯演,這是他們能派出的最大軍艦……

cctv72024-04-29 09:42:36

廣東的雨是“包月”的嗎 假期人休雨不休,,多地預警齊發(fā)

網易2024-05-05 08:22:05

福建艦開始進行海試,,離正式服役還有多久?

直新聞2024-05-02 18:45:34

轎車爆胎翻車 16輛過路車停下救援 路人合力顯大愛

半島都市報2024-05-05 08:19:25

有商家每天出貨四五萬只臉基尼 夏日防曬經濟火爆異常

光明網2024-05-05 08:21:10

皇馬完勝加的斯 隊史第36次西甲奪冠 百家觀賽團共見證輝煌

草根足球2024-05-05 08:19:18

細節(jié)曝光,!“五星紅旗與金門島同框”

環(huán)球網2024-04-30 09:59:33

五一景點處處被“圍攻” 游客爆滿,,小城熱度飆升

魯中晨報2024-05-05 08:10:13

這是以色列現在的最怕

牛彈琴2024-04-30 09:46:48

烏軍從前線三地“匆忙”撤退,烏武裝部隊總司令:形勢正發(fā)生“動態(tài)變化”

環(huán)球時報2024-04-30 10:07:50

烏稱俄通緝澤連斯基毫無價值 烏克蘭外交部強硬回應

紅星新聞2024-05-05 08:10:33

波斯之盾堅固嗎,?解析伊朗防空導彈實力

澎湃新聞2024-04-30 09:08:57

買下81架蘇聯舊飛機,!美國準備做什么?

樞密院十號2024-04-30 09:15:21

政治家族,,美式民主的金錢與名聲游戲

環(huán)球時報2024-04-30 10:06:55

《盒子里的貓》戚薇李承鉉爆笑闖關熱度小鎮(zhèn),,“電報夫婦”反差感拉滿

網易2024-05-05 08:19:56

大樂透開5注776萬 獎池余額8.15億元 1397萬追加頭獎花落上海

網易2024-05-05 08:20:02

新疆浙江五大爭議:趙睿推人遭報復 撞倒程帥澎后建議裁判看錄像 ——疆浙戰(zhàn)裁判判罰引熱議

搜狐體育2024-05-05 08:19:49

福建艦再“現身”,這一細節(jié)釋放重要信號,!

直新聞2024-04-30 09:51:30

福建艦要海試了,?未來航母上是否有新艦載機,?專家解讀

央視新聞客戶端2024-04-29 09:42:04

以色列極右翼部長施壓內塔尼亞胡:不進攻拉法,,政府就會被推翻

觀察者網2024-04-30 10:04:25

烏軍“匆忙”撤退!“澤連斯基希望美國再資助10年”

環(huán)球網2024-04-30 09:55:27

老話“立夏一碗湯,一年病不沾” 指啥湯,?揭秘:蠶豆湯益處多

網易2024-05-05 08:21:31

美沙防務協(xié)議即將完成,,以色列成最大贏家,?

直新聞2024-05-03 22:32:45

內塔尼亞胡為何執(zhí)意進攻拉法,?

直新聞2024-05-02 19:54:22

上海一財務癡迷炒股虧光公司1350萬元,12年間竟無人發(fā)現 內控缺失引警示

光明網2024-05-05 08:20:44